Physik der Metalle

Inhaltsverzeichnis

Metalle bilden seit Jahrhunderten die Grundlage der menschlichen Zivilisation, jedoch wurde das Verständnis für ihr Verhalten, sowohl im reinen Zustand als auch in komplexen Legierungen, erst durch die fortgeschrittene Entwicklung der Physik erlangt. Die moderne Werkstofftechnik kann ohne ein tiefes Verständnis der inneren Struktur von Metallen und der Mechanismen, die ihre funktionellen Eigenschaften bestimmen, nicht existieren.

Im Fokus der Metallphysik stehen die atomare Struktur, die Anordnung der Atome innerhalb des Kristallgitters, die Molekülbeweglichkeit sowie Energieumwandlungen, die unter dem Einfluss externer Faktoren wie Temperatur, mechanischer Beanspruchung oder Magnetfeldern auftreten. Die Physik erklärt, wie sich die Anordnung der Atome in Eigenschaften wie Härte, Wärmeleitfähigkeit, Bruchfestigkeit, Verformbarkeit und Materialalterungsprozesse niederschlägt.

Auf der Grundlage eines fundierten Verständnisses der Prinzipien der Metallphysik lassen sich Strukturwerkstoffe gezielt entwerfen und modifizieren, sodass auf mikrostruktureller Ebene die angestrebten Eigenschaften gezielt implementiert werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, einerseits eine außergewöhnlich leichte, dennoch haltbare Legierung für die Luftfahrt zu entwickeln, andererseits Stahl mit erhöhter Ermüdungsbeständigkeit zu generieren. Aus diesem Grund ist die Metallphysik die Grundlage der modernen Werkstofftechnik. Sie ist nicht nur eine Theorie, sondern ein praktisches Werkzeug, mit dem wir das Verhalten von Metallen unter den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen vorhersagen und steuern können.

Die Kristallstruktur von Metallen und ihre Bedeutung

Metalle sehen auf den ersten Blick zwar homogen aus, haben aber tatsächlich eine präzise geordnete innere Struktur. Ihre Atome sind in regelmäßigen, dreidimensionalen Kristallgittern angeordnet, die die meisten ihrer mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften bestimmen. Diese atomare Ordnung ist der Schlüssel zum Verständnis, wie und warum sich Metalle auf eine bestimmte Weise verhalten.

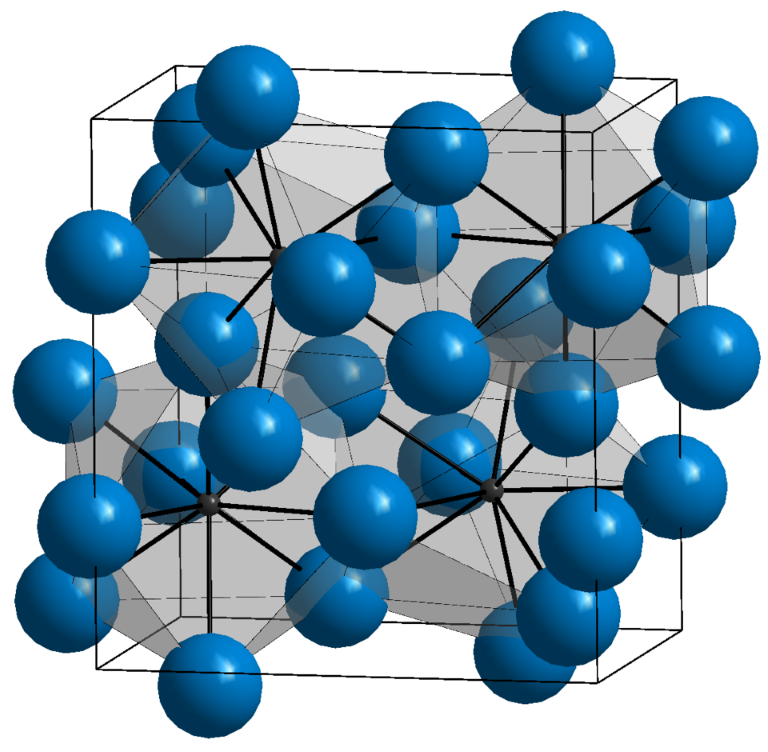

Zu den häufigsten Kristallstrukturen in Metallen gehören das raumzentrierte kubische (BCC) Gitter, das flächenzentrierte kubische (FCC) Gitter und das hexagonal dicht gepackte (HCP) Gitter. Aufgrund der jeweils unterschiedlichen Anordnung der Atome weisen diese Strukturen verschiedene mechanische Eigenschaften auf. Beispielsweise sind Metalle mit einer FCC-Struktur, wie Kupfer oder Aluminium, für ihre hohe Plastizität bekannt, da ihre Struktur Verschiebungen leicht zulässt. Im Gegensatz dazu verleiht die für Eisen bei Raumtemperatur charakteristische BCC-Struktur eine größere Härte, aber eine geringere Anfälligkeit für plastische Verformungen.

Nicht allein die spezifische Legierungszusammensetzung eines Metalls bestimmt seine Kristallstruktur, sondern in gleicher Weise beeinflussen Temperatur, Druck sowie die vollständige Vorgeschichte thermischer und mechanischer Behandlungen diese Struktur. Ein exemplarischer Beleg hierfür ist Eisen, das bei Temperaturänderungen verschiedene Kristallphasen durchläuft, was seine Fähigkeit, gehärtet zu werden, sowie die Phasenumwandlungen in Stahllegierungen unmittelbar beeinflusst.

Die Kristallstruktur ist auch wichtig für Phänomene wie Anisotropie, d. h. die Abhängigkeit der Materialeigenschaften von der Kraftrichtung oder Leitfähigkeit. Unterschiede in der Festigkeit direktional geordneter Metalle, die sich entlang sowie quer zu den kristallographischen Achsen manifestieren, sind bei der Konstruktion von Strukturelementen zwingend zu berücksichtigen.

Das Verständnis der Kristallstruktur ist auch der erste Schritt zum Verständnis der Mechanismen von Gitterfehlern, Phasenumwandlungen und Phänomenen wie Diffusion. Innerhalb dieses geordneten Systems finden alle Prozesse statt, die die Haltbarkeit, Funktionalität und Zuverlässigkeit eines Materials bestimmen.

Atomare Bewegung – Diffusion und ihre Folgen

Metalle werden zwar als feste, starre Körper wahrgenommen, doch ihre Atome sind keineswegs völlig unbeweglich. Auf atomarer Ebene befindet sich die Materie vielmehr in permanenter Bewegung, wobei die Diffusion, also die spontane Bewegung von Atomen innerhalb des Kristallgitters, als zentrales Phänomen zu betrachten ist.

Diffusion kann sowohl innerhalb einer einzigen Atomart als auch zwischen verschiedenen Komponenten einer Legierung auftreten. Die Intensität ist temperaturabhängig, da sich die Atome mit steigender Temperatur schneller bewegen. Darüber hinaus wird sie durch das Vorhandensein von Gitterfehlern wie Leerstellen oder Versetzungen beeinflusst, welche die Molekülwanderung erleichtern. Aus diesem Grund ist die Diffusion ein besonders aktiver Prozess während der Wärmebehandlung von Werkstoffen.

Eine der bedeutendsten Auswirkungen der Diffusion ist das Potenzial für Phasenumwandlungen und die Homogenisierung der chemischen Zusammensetzung in Metalllegierungen. Wenn das Material erhitzt wird, beginnen sich die Atome zu bewegen und gleichen die Verteilung der einzelnen Elemente aus. Dies ermöglicht die Bildung homogener Mikrostrukturen, die für das Erreichen der gewünschten mechanischen und technologischen Eigenschaften unerlässlich sind.

Diffusion spielt auch eine Schlüsselrolle bei Prozessen wie Härten, Übersättigung, Altern und Aufkohlen, bei denen die beabsichtigte Veränderung der Zusammensetzung oder Struktur des Materials genau durch atomare Bewegungen erfolgt. Die präzise Kontrolle von Zeit und Temperatur während der Diffusion ermöglicht in diesen Fällen eine hochgradig definierte Gestaltung der Mikrostruktur, welche eine gesteigerte Verschleißfestigkeit, Härte sowie Haltbarkeit des Materials nach sich zieht.

Dieses Phänomen hat jedoch auch seine Grenzen. In bestimmten Anwendungen, wie z. B. bei elektronischen Bauteilen oder Präzisionsmaschinenkomponenten, kann eine übermäßige Diffusion zu einer Verschlechterung der Struktur, zu Kornwachstum oder zu Leistungseinbußen führen. Daher müssen Ingenieure diesen Prozess bewusst steuern, ihn dort einsetzen, wo er wünschenswert ist, und ihn dort einschränken, wo er schädlich sein könnte.

Kristallgitterfehler und ihre technologische Rolle

Obwohl ein idealer Metallkristall als geordnetes Atomgitter verstanden werden könnte, sind reale Materialien niemals frei von Diskontinuitäten. Die Struktur jedes Metalls enthält Kristallgitterfehler, die auf den ersten Blick zwar unerwünscht erscheinen mögen, aber für seine mechanischen, thermischen und technologischen Eigenschaften von großer Bedeutung sind.

Zu den einfachsten, aber einflussreichsten Defekten gehören Leerstellen, d. h. leere Stellen im Kristallgitter, an denen sich eigentlich ein Atom befinden sollte. Diese kleinen „Löcher” in der Struktur erleichtern Diffusionsprozesse und sind ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Phasenübergänge. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass zwischenatomare Fremdatome, die sich an unzulässigen Positionen innerhalb des Gitters aufhalten, die Härte sowie die Elastizität des Materials signifikant beeinflussen, indem sie die lokalen inneren Spannungen modifizieren.

Von besonderer Bedeutung sind auch Versetzungen, d. h. lineare Störungen in der Anordnung der Atome, die eine Schlüsselrolle im Prozess der plastischen Verformung spielen. Die relative Bewegung der Atomschichten wird durch diese Versetzungen bei relativ geringen Kräften ermöglicht, wodurch Metall als plastischer Werkstoff charakterisiert wird. Eine höhere Dichte an Versetzungen erleichtert die Verformung, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Anfälligkeit für eine Verfestigung durch Zerkleinern. Der geschickte Umgang mit Versetzungen ist die Grundlage moderner Metallverfestigungsverfahren, darunter Härten, Walzen und Ausscheidungshärten.

Neben Punkt- und Linienfehlern gibt es auch Korngrenzen, d. h. Ebenen, die Bereiche mit unterschiedlichen Kristallgitteranordnungen trennen. Aus festigkeitsrelevanter Perspektive erweisen sich diese Grenzen, obgleich sie die Diffusion beziehungsweise den Stromfluss einschränken, als vorteilhaft, da sie zugleich eine effektive Barriere gegen Rissausbreitung und Versetzungsbewegung bilden. Durch die Steuerung der Korngröße, beispielsweise durch Wärmebehandlung, lassen sich die mechanischen Eigenschaften des Materials effektiv beeinflussen.

In der technischen Praxis werden Gitterfehler nicht mehr als Fehler bewertet, sondern als natürliche und notwendige Bestandteile der Metallstruktur anerkannt, die sich gezielt zur Gestaltung der Materialeigenschaften nutzen lassen. Früher als Unvollkommenheit betrachtet, fungiert es heute als präzises Werkzeug zur gezielten Steuerung der Mikrostruktur.

Phasenumwandlungen in Metallen

In Analogie zu zahlreichen weiteren Werkstoffen können Metalle in unterschiedlichen Strukturzuständen, den sogenannten Phasen, vorliegen, die sich in Abhängigkeit von Temperatur, Druck oder chemischer Zusammensetzung ändern. Diese als Phasenübergänge bezeichneten Umwandlungen sind ein grundlegendes Werkzeug für Werkstoffingenieure, die sie nutzen können, um die Struktur und Eigenschaften von Metallen und deren Legierungen gezielt zu beeinflussen.

Bei einem Phasenübergang bleibt die chemische Gesamtzusammensetzung eines Werkstoffs unverändert, während dessen geordnete Atomstruktur transformiert wird. Ein klassisches Beispiel für einen solchen Prozess ist die Veränderung der Struktur von Eisen von einer raumzentrierten (Ferrit) zu einer wandzentrierten (Austenit) Struktur, die beim Erhitzen von Stahl auftritt. Die mechanischen Eigenschaften, zu denen unter anderem die Härte, Duktilität sowie Härtbarkeit zählen, erfahren aufgrund dieser scheinbar subtilen Veränderung der atomaren Anordnung radikale Modifikationen.

Phasenumwandlungen können je nach ihrer Art und ihrem Mechanismus in verschiedene Typen eingeteilt werden. Diffusive Umwandlungen, bei denen die Atome Zeit haben, sich an neue Positionen im Gitter zu bewegen, verlaufen relativ langsam und erfordern in der Regel eine längere Glühzeit. Ein anschauliches Beispiel für diesen Mechanismus stellt die Ausbildung von Perlit oder Bainit im Stahl dar. Im Gegensatz dazu vollziehen sich nichtdiffusive Umwandlungen, zu denen beispielsweise martensitische Umwandlungen zählen, äußerst rasch und ohne Atomdiffusion, wodurch innerhalb kürzester Zeit eine harte sowie spröde Mikrostruktur erzielt wird. Dieses Phänomen bildet den Kern des Härtungsprozesses.

In Mehrkomponentensystemen, wie z. B. Metalllegierungen, werden Phasenumwandlungen noch komplexer. Die Bildung von Phasengemischen resultiert aus eutektischen, peritektischen sowie eutektischen Reaktionen, wobei sowohl die chemische Zusammensetzung als auch die thermischen Parameter diese Prozesse präzise steuern. Das Verständnis und die Kontrolle dieser Reaktionen ermöglichen es Ingenieuren, die geeigneten Wärmebehandlungsbedingungen auszuwählen, um eine Mikrostruktur mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten.

Zu beachten ist ferner, dass Phasenumwandlungen in der Regel mit Änderungen des Volumens, der Härte sowie der Wärmeleitfähigkeit einhergehen, welche sowohl vorteilhaft als auch gefährlich sein können. Unsachgemäß durchgeführte Umwandlungen können hingegen Risse, Verformungen oder Restspannungen induzieren. In der industriellen Praxis ist daher eine präzise Prozesssteuerung, die auf fundierten Kenntnissen der Physik und Thermodynamik basiert, von entscheidender Bedeutung.

Physikalische Eigenschaften von Metallen im Zusammenhang mit ihrer Struktur

Die physikalischen Eigenschaften von Metallen, zu denen die elektrische und thermische Leitfähigkeit, die Dichte, die Wärmeausdehnung sowie die Härte zählen, korrelieren in enger Weise mit ihrer inneren Struktur. Hiervon sind sowohl die kristalline Struktur als auch die defektbezogene Struktur betroffen. Auf atomarer Ebene wird bestimmt, wie sich ein Material unter dem Einfluss von Strom, Wärme oder mechanischer Beanspruchung verhält.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Metallen ist ihre ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit. Die Ursache liegt im Vorhandensein freier Elektronen innerhalb der Kristallstruktur, die sich in Anwesenheit eines elektrischen Feldes bewegen können. Die Qualität der Stromleitung variiert jedoch von Metall zu Metall, wobei sowohl die spezifische Kristallgitterstruktur als auch Verunreinigungen und Defekte den Transport beeinflussen. Reines Kupfer sowie Silber gelten demnach als hervorragende Leiter, wohingegen Verunreinigungen in ihrer Kristallstruktur diesen Parameter signifikant verschlechtern können. Metalllegierungen sind zwar oft strukturell perfekt, aber immer schlechtere Leiter als ihre reinen Gegenstücke.

Ähnlich verhält es sich mit der Wärmeleitfähigkeit, die ebenfalls auf der Bewegung von Elektronen und Gitterschwingungen (Phononen) beruht. Aufgrund ihrer exzellenten Wärmeleitfähigkeit werden Aluminium und Kupfer, die sich folglich rasch erwärmen, bevorzugt für Kühlkörper, Wärmetauscher und Drähte eingesetzt, da Metalle Wärme äußerst effizient führen. Veränderungen in der Mikrostruktur, wie z. B. die Ausscheidung von Sekundärphasen oder die Kornverfeinerung, können diese Leitfähigkeit jedoch verringern und die Geschwindigkeit des Energieaustauschs innerhalb des Materials begrenzen.

Eine ebenso wichtige physikalische Eigenschaft von Metallen ist die Wärmeausdehnung, d. h. die Fähigkeit, bei steigender Temperatur an Volumen zuzunehmen. Dieser Parameter ist von großer Bedeutung für die Konstruktion von Bauteilen, die unter wechselnden thermischen Bedingungen betrieben werden, wie z. B. Rohrleitungen, Schweißverbindungen, Motorteile und Flugzeugkomponenten. Bis zu einem gewissen Grad dehnt sich jedes Material aus, wobei unterschiedliche Ausdehnungen verbundener Teile Spannungen, in gravierenden Fällen sogar Schäden, verursachen können.

Als Widerstand gegen bleibende Verformung und Zerkratzen definiert, positioniert sich die Härte an der Schnittstelle zwischen physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Die innere Struktur, in welcher Versetzungen, Korngrenzen, segregierte Phasenpartikel oder innere Spannungen vorhanden sind, bestimmt maßgeblich, wie leicht Atome ihre relativen Positionen verändern können, und prägt somit die Härte. Aus diesem Grund kann derselbe Stahl je nach Wärmebehandlung und der daraus resultierenden Mikrostruktur weich oder sehr hart sein.

Auch die Dichte darf nicht übersehen werden, die zwar wie eine einfache Eigenschaft erscheint, aber aus Sicht des modernen Designs wichtig ist. In Anwendungsbereichen, in denen das Gewicht eine entscheidende Rolle spielt, gewinnen leichte Werkstoffe wie Aluminium, Titan und Magnesiumlegierungen zunehmend an Bedeutung, und zwar im Transportwesen, in der Luftfahrt, in der Energiebranche sowie in der Robotik. Das Wissen um die Dichte im Verhältnis zur Festigkeit ermöglicht es, Strukturen hinsichtlich des Gewichts-Last-Verhältnisses zu optimieren – einer der wichtigsten Parameter für moderne Ingenieure.

Wichtig ist, dass die meisten dieser Eigenschaften nicht konstant sind – sie können durch Wärmebehandlung, plastische Verformung, chemische Behandlung und die gezielte Einführung von Strukturfehlern verändert werden. Metalle erweisen sich somit nicht als passive Materialien, sondern präsentieren sich als aktives Medium, das sich nicht allein mechanisch, sondern ebenfalls physikalisch formen lässt. Aufgrund dieser Kenntnisse lässt sich ihr Verhalten auf der Makroebene zielgerichtet steuern, was das Wesen der modernen Metallphysik konstituiert.

Physik der Metalle – Zusammenfassung

Die Metallphysik wird zwar oft als theoretisches Fachgebiet wahrgenommen, ist aber in Wirklichkeit die Grundlage der Ingenieurpraxis. Dank ihr verstehen wir, wie sich Materialien unter dem Einfluss von Temperatur, Spannung, dynamischen Belastungen und langfristigen Betriebsprozessen verhalten. Ohne dieses Wissen wäre es unmöglich, zuverlässige Konstruktionen zu entwerfen, Materialien mit bestimmten Eigenschaften auszuwählen oder Produktionsprozesse zu optimieren.

Aufgrund ihres fundierten Verständnisses von Kristallstrukturen, Diffusionsprozessen, Gitterfehlern sowie Phasenumwandlungen sind Ingenieure in der Lage, die Eigenschaften metallischer Werkstoffe gezielt zu steuern. Aufgrund dieser physikalischen Zusammenhänge lassen sich Werkstoffe entwickeln, die zugleich geringes Gewicht mit hoher Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfacher Verarbeitbarkeit und einer auch unter zyklischer Beanspruchung anhaltenden Langzeitstabilität verbinden. In einer Zeit, in der Materialien immer strengeren technischen und ökologischen Anforderungen genügen müssen, wird die Metallurgie zu einem Instrument von strategischer Bedeutung.

Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass die Metallphysik die Entwicklung neuer Materialien ermöglicht, deren Eigenschaften bereits in der Phase der Mikrostrukturplanung programmiert werden können. Aufgrund fundierter Kenntnisse zur Manipulation von Struktur und Energie auf atomarer Ebene entstehen heute spezielle Legierungen, Superlegierungen, Funktionsmaterialien sowie Schutzbeschichtungen. Auf diese Weise beschreibt die metallurgische Physik nicht nur die Realität, sondern gestaltet sie aktiv mit.