Polymer-Biomaterialien

Inhaltsverzeichnis

Synthetische Polymere haben sich neben Metallen und Keramiken zu einer tragenden Säule der modernen Biomaterialtechnik entwickelt. Kaum ein Bereich der Medizin kommt ohne sie aus: Sie stecken in Einwegartikeln, Verbandsmaterialien und Dentalprodukten ebenso wie in Implantaten, extrakorporalen Systemen, Wirkstofffreisetzungsplattformen und Gerüsten für das Tissue Engineering.

Diese Verbreitung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis sehr praktischer Vorteile. Polymere lassen sich mit etablierten Verfahren der Kunststofftechnik zuverlässig formen: als Latex, Folie, Faser, Schlauch, poröses Gerüst oder komplexes Präzisionsbauteil. Gleichzeitig decken sie ein ungewöhnlich breites Eigenschaftsspektrum ab. Manche Polymere sind hart und formstabil, andere elastisch, wieder andere binden Wasser und bilden Hydrogele, die weichem Gewebe in ihrem mechanischen Verhalten nahekommen. Hinzu kommen ökonomische und konstruktive Argumente: Viele Polymere sind leichter und günstiger als metallische Werkstoffe und lassen sich chemisch sowie oberflächentechnisch oft einfacher an eine gewünschte Funktion anpassen.

Die Anforderungen an polymere Biomaterialien sind dennoch strikt und unterscheiden sich im Kern kaum von denen anderer Implantatwerkstoffe. Ein Polymer muss biokompatibel sein, also ungiftig, nicht karzinogen, nicht pyrogen und nicht allergen. Es muss sich mit gängigen Verfahren sterilisieren lassen, etwa im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder durch Bestrahlung. Ebenso wichtig sind belastbare, an die Anwendung angepasste mechanische und physikalische Eigenschaften. Schließlich entscheidet die Verarbeitung über die industrielle Umsetzbarkeit: Ein Werkstoff, der sich nicht extrudieren, spritzgießen oder in Fasern überführen lässt, bleibt im klinischen Alltag oft Theorie.

Grundlagen der Polymerisation und der Polymerstruktur

Polymere entstehen, wenn kleine Moleküle, die Monomere, zu langen Ketten verknüpft werden. Dieses Kettenwachstum lässt sich grob in zwei Prinzipien einteilen: Stufenreaktionen (Kondensationspolymerisation) und Kettenreaktionen (Additionspolymerisation).

Bei der Kondensationspolymerisation wächst die Kette schrittweise. Jede Reaktionsstufe geht typischerweise mit der Abspaltung eines kleinen Moleküls einher, häufig Wasser oder ein Alkohol. Ein klassisches Beispiel ist die Bildung von Polyamiden (Nylons): Amino- und Carboxylgruppen reagieren zu einer Amidbindung, dabei entsteht Wasser. Auf ähnlichem Weg entstehen Polyester, Polyurethane und Polysiloxane. Auch viele natürliche Makromoleküle, etwa Proteine oder Polysaccharide, folgen im Grundprinzip kondensationsähnlichen Verknüpfungen.

Die Additionspolymerisation beruht dagegen auf einer Kettenreaktion. Ausgangspunkt ist meist eine Doppelbindung im Monomer, die durch einen Initiator geöffnet wird. Als Initiatoren dienen häufig Radikale, die etwa durch Peroxide wie Benzoylperoxid unter Wärme oder UV-Strahlung entstehen. Auf diesem Weg werden viele der technisch wichtigsten Polymere erzeugt: Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polystyrol und Polymethylmethacrylat.

Welche Eigenschaften ein Polymer zeigt, entscheidet sich nicht nur durch „welches Monomer“, sondern vor allem durch die Architektur der Makromoleküle. Ketten können linear, verzweigt oder vernetzt sein. Lineare Polymere, etwa viele Polyester oder Polyamide, können in relevanten Anteilen kristallisieren. Sie bilden teilkristalline Systeme, in denen geordnete Kristallite neben amorphen Bereichen bestehen. Vernetzte Polymere, wie Silikonelastomere oder vulkanisierter Naturkautschuk, begrenzen die Beweglichkeit der Ketten stark. Das unterdrückt häufig die Kristallisation und führt zu dreidimensionalen Netzwerken, deren mechanisches Verhalten sich fundamental von linearen Thermoplasten unterscheidet.

Auch das Molekulargewicht beeinflusst die Werkstoffeigenschaften massiv. Mit steigendem Polymerisationsgrad nimmt die Kettenbeweglichkeit ab. Das erhöht Festigkeit und thermische Stabilität, erschwert aber die Verarbeitung, weil die Schmelzviskosität steigt. In der Praxis werden deshalb Mittelwerte wie Mn (Zahlenmittel) und Mw (Gewichtsmittel) herangezogen. Das Verhältnis Mw/Mn beschreibt die Polydispersität, ein Parameter, der für Fließverhalten, Verarbeitung und häufig auch für die Reproduzierbarkeit von Bauteileigenschaften entscheidend ist.

Ein weiterer Strukturparameter ist die Taktizität, also die räumliche Anordnung von Seitengruppen entlang der Kette. Bei Vinylpolymeren unterscheidet man isotaktische, syndiotaktische und ataktische Anordnungen. Isotaktische und syndiotaktische Konfigurationen begünstigen die Kristallisation und können selbst bei sperrigen Seitengruppen eine geordnete Struktur ermöglichen. Ataktische Polymere kristallisieren meist schlecht und bleiben amorph, wie es für typisches Polystyrol charakteristisch ist.

Polymere zeigen außerdem definierte Übergangstemperaturen. Die Glasübergangstemperatur Tg markiert den Wechsel amorpher Bereiche von einem glasartigen, spröden Zustand in ein gummielastisches beziehungsweise viskoses Verhalten. Teilkristalline Polymere besitzen zusätzlich eine Schmelztemperatur Tm, bei der kristalline Bereiche in die Schmelze übergehen. Tg und Tm hängen unter anderem vom Molekulargewicht, dem Vernetzungsgrad, der Kettenflexibilität, der Kristallinität und der Art der Seitengruppen ab.

Wichtige Polymere in der Biomaterialpraxis

Obwohl eine enorme Zahl an Polymeren verfügbar ist, hat sich in der Medizin ein vergleichsweise kleines Repertoire etabliert. Der Grund ist simpel: In klinischen Anwendungen zählen verlässliche Biokompatibilität, stabile Verarbeitung, reproduzierbare Sterilisierbarkeit und kontrollierbares Alterungsverhalten mehr als theoretische Vielfalt.

Polyvinylchlorid (PVC). PVC ist ein amorpher, in Reinform harter Kunststoff mit voluminösen Chlorseitengruppen. Seine Glasübergangstemperatur liegt etwa zwischen 75 und 105 °C, wodurch es ohne Zusätze steif und spröde wäre. In der Medizintechnik wird PVC deshalb fast immer formuliert: Weichmacher wie Di-2-ethylhexylphthalat (DEHP), Wärmestabilisatoren und Verarbeitungshilfen bestimmen, ob das Material flexibel bleibt, wie stark Bestandteile durch Blut und Flüssigkeiten herausgelöst werden können und wie gut es wiederholte Sterilisationsbelastungen übersteht. PVC ist ein Standardwerkstoff für Blut- und Infusionsbeutel, Infusionssysteme, Dialysekomponenten, Schläuche, Katheter und Behälter.

Polyethylen (PE). Polyethylen existiert in mehreren technisch relevanten Varianten, etwa LDPE, HDPE, LLDPE, VLDPE und UHMWPE. Über Polymerisationsbedingungen und Katalysatoren lassen sich Verzweigungsgrad, Kristallinität und Dichte steuern. LDPE ist stärker verzweigt und entsprechend weicher. HDPE ist linearer und kristalliner, daher steifer und formstabiler. Eine Sonderstellung nimmt UHMWPE ein: Mit extrem hohem Molekulargewicht (Mw > 2·10⁶ g/mol) vereint es Biokompatibilität mit hoher Abriebfestigkeit und robusten mechanischen Kennwerten. Genau diese Kombination macht UHMWPE zum Schlüsselmaterial für Gleitpartner in Gelenkendoprothesen, etwa als Hüftpfanne oder als Gelenkoberfläche in Knieprothesen.

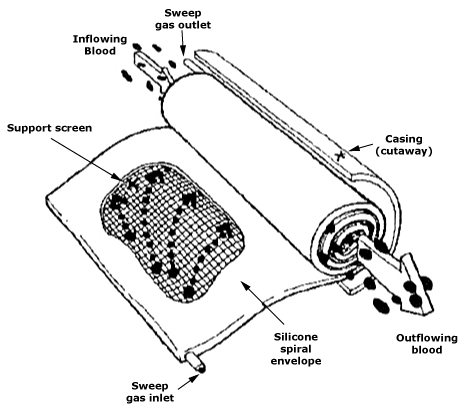

Polypropylen (PP). Polypropylen ähnelt PE in vielen Eigenschaften, ist durch seine Methylgruppen jedoch meist steifer und zeigt einen höheren Schmelzpunkt. Für die technische Leistungsfähigkeit ist die stereospezifische Polymerisation entscheidend, häufig mit Ziegler-Natta-Katalysatoren, die ein isotaktisches Polymer erzeugen. PP ist sehr widerstandsfähig gegen Spannungsrissbildung und besitzt eine hohe Biegelebensdauer. Entsprechend findet es sich in Einwegspritzen, Vliesstoffen, chirurgischen Nahtmaterialien, Oxygenatormembranen und in bestimmten Gefäßprothesen.

Poly(methylmethacrylat) (PMMA) und Hydrogele. PMMA ist amorph, optisch hochtransparent und atmosphärisch alterungsbeständig. Aufgrund seiner guten Biokompatibilität ist es seit Jahrzehnten im Einsatz, etwa für Intraokularlinsen, Prothesenbasen in der Zahnmedizin, Komponenten von Blutpumpen, Reservoirs oder Dialyseelemente. Eine besondere Rolle spielt PMMA als „Knochenzement“: In Form eines Monomer-Pulver-Systems wird es zur Fixierung von Endoprothesen eingesetzt. Leicht vernetzte Derivate wie PHEMA oder PAAm bilden Hydrogele, die wegen ihres Wassergehalts und ihrer Weichheit unter anderem in weichen Kontaktlinsen genutzt werden.

Polystyrol (PS) und ABS. Polystyrol entsteht häufig radikalisch und liegt dann meist ataktisch und amorph vor. Als GPPS ist es transparent und spritzgießfähig, als HIPS wird es durch Kautschukmodifizierung schlagzäher. In der Biomedizin begegnet PS vor allem als Standardmaterial für Zellkulturgefäße, Rotationsflaschen und Komponenten von Diagnostik- und Filtrationssystemen. ABS, ein Copolymer mit Acrylnitril und Butadien, bietet höhere chemische Beständigkeit und bessere Dimensionsstabilität und wird deshalb etwa in Gerätegehäusen und Teilen von Dialysesystemen eingesetzt.

Polyester: Polyethylenterephthalat (PET). Innerhalb der Polyester nimmt PET eine Schlüsselposition ein. Es ist hochkristallin, besitzt einen hohen Schmelzpunkt, ist hydrophob und zeigt in mild sauren Medien eine gute Hydrolysebeständigkeit. In Faserform ist PET als Dacron® bekannt und wird seit langem in Gefäßprothesen, chirurgischen Nähten, Netzen und Herzklappenkomponenten eingesetzt.

Polyamide (Nylons). Polyamide bilden durch zahlreiche Wasserstoffbrücken zwischen Amidgruppen Fasern mit hoher mechanischer Festigkeit, weshalb sie für Fäden und Nahtmaterial naheliegen. Ihre Hygroskopie ist jedoch ein Nachteil: Wasser wirkt als Weichmacher, senkt Elastizitätsmodul und Festigkeit und kann Langzeitstabilität beeinträchtigen. Unter biologischen Bedingungen ist zudem Hydrolyse möglich, teils unter Beteiligung enzymatischer Prozesse. Klassische Nylons werden daher heute eher als Nahtmaterial mit begrenzter Verweildauer eingesetzt und seltener als dauerhafte Implantatwerkstoffe.

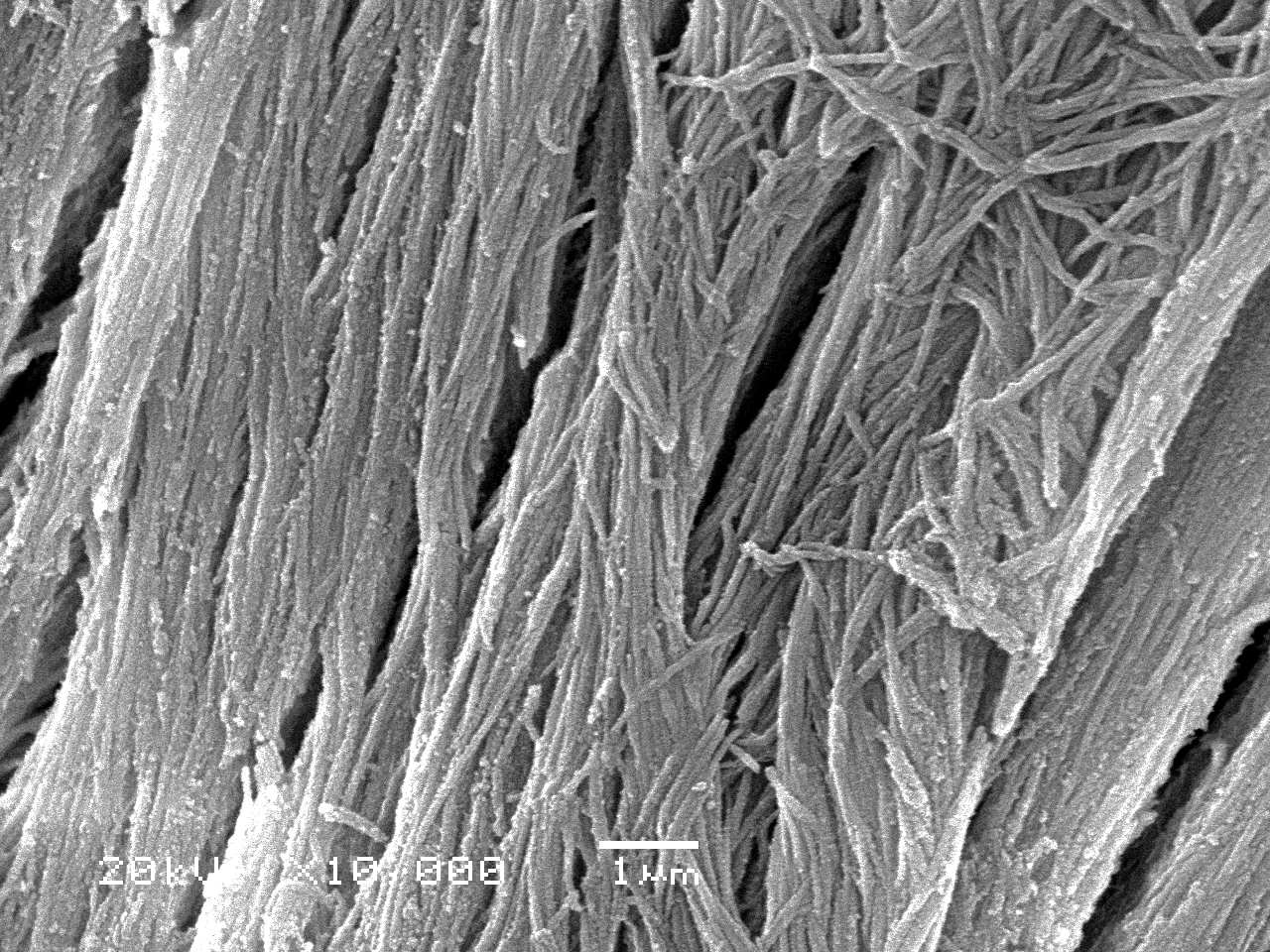

Fluorpolymere: PTFE. Fluorpolymere, insbesondere PTFE (Teflon®), kombinieren hohe Kristallinität, sehr niedrige Reibung, geringe Oberflächenenergie und ausgeprägte chemische Inertheit. Die Zugfestigkeit ist vergleichsweise gering, doch PTFE lässt sich über Pulversintern verarbeiten. Nach geeigneter Behandlung kann eine mikroporöse ePTFE-Struktur entstehen. ePTFE ist ein etabliertes Material für Gefäßimplantate, Katheter und Anwendungen, in denen Gleitfähigkeit und chemische Stabilität im Vordergrund stehen.

Elastomere: Silikone und Polyurethane. Silikonkautschuk basiert auf Polysiloxanketten mit Methylgruppen. In vernetzter Form entsteht ein weiches, flexibles Material mit sehr guter Biokompatibilität. Deshalb wird es unter anderem in Brustimplantaten, Elektrodenisolierungen, Drainagen und weichen Prothesenkomponenten eingesetzt.

Polyurethane sind in ihrer Bandbreite besonders bemerkenswert. Über die Kombination weicher und harter Segmente lassen sich Werkstoffe vom weichen Elastomer bis zum harten Schaumstoff entwerfen. In der Medizin werden Polyurethane als Beschichtungen, Schläuche, Bauteile mechanischer Systeme und als abriebfeste Komponenten in Kontakt mit Blut oder Weichgewebe genutzt. Ihre chemische Modifizierbarkeit macht sie zu einem der vielseitigsten Polymersysteme der Biomedizin.

Hochfeste technische Polymere. Polymere wie Polyacetale (POM, Delrin®), Polysulfone (Udel®) und Polycarbonate (Lexan®) besitzen starre Rückgrate und damit hohe thermische und chemische Stabilität bei guten mechanischen Kennwerten. Sie werden häufig in Strukturelementen von Medizinprodukten, in Pumpenkomponenten, Ventilen und Gehäusen eingesetzt. Einige dieser Werkstoffe werden zudem als potenzielle Implantatmaterialien geprüft.

Biologisch abbaubare Polymere. Resorbierbare Polymere gewinnen stetig an Bedeutung, insbesondere PLA, PGA, PLGA, Polydioxanon sowie bestimmte Lactone und Carbonate. Viele dieser Systeme sind Polyester aus der α-Hydroxysäuregruppe. Ihr Abbau erfolgt über Hydrolyse der Esterbindungen. Die entstehenden Metabolite, etwa Milch- und Glykolsäure, können in den Stoffwechsel eingeschleust und schließlich als CO₂ und Wasser ausgeschieden werden. Besonders PLGA ist attraktiv, weil sich die Abbauzeit über

Copolymerzusammensetzung und Verarbeitung gezielt einstellen lässt. Dadurch eignet es sich für Gerüste im Tissue Engineering und für Wirkstoffträger, etwa in Form von Mikropartikeln. PGA ist ein klassisches resorbierbares Nahtmaterial und wird auch für chirurgische Netze genutzt. PLA bietet aufgrund höherer Steifigkeit Ansätze als temporäres Stützelement, etwa in der Osteosynthese.

Sterilisation polymerer Biomaterialien

Polymere reagieren empfindlicher auf Hitze und Chemikalien als Metalle und viele Keramiken. Die Wahl der Sterilisation ist deshalb kein nachgelagerter Produktionsschritt, sondern Teil der Werkstoff- und Produktentwicklung.

Trockenluftsterilisation bei 160 bis 190 °C ist nur für wenige, thermisch sehr stabile Polymere geeignet, etwa PTFE oder Silikon. Für viele Kunststoffe liegen diese Temperaturen bereits oberhalb von Erweichungs- oder Schmelzbereichen; Verformung und Degradation wären die Folge.

Autoklavierung ist mit etwa 125 bis 130 °C thermisch moderater, verlangt aber Hydrolysebeständigkeit gegen heißes Wasser und Dampf. Polymere, die zu hydrolytischem Abbau oder Spannungsrissbildung neigen, können Schaden nehmen. Bestimmte Polyamide, PVC oder POM sind deshalb für wiederholte Dampfsterilisation nur eingeschränkt geeignet.

Ethylenoxid ist verbreitet, weil es bei niedrigen Temperaturen sterilisiert und viele Polymere schont. Der Preis liegt in der Prozessführung: Rückstände müssen kontrolliert und durch ausreichende Belüftung entfernt werden. Zudem können einzelne Polymere auch unter diesen Bedingungen langsam degradieren oder sich verfärben.

Strahlensterilisation mit Co-60 ist sehr effektiv, kann aber in Polymerketten sowohl Kettenbrüche als auch zusätzliche Vernetzungen auslösen. Polyethylen kann bei hohen Dosen härter und spröder werden, weil beide Effekte gleichzeitig auftreten. Polypropylen zeigt nach Bestrahlung häufig Verfärbungen und Sprödigkeit; in manchen Fällen verschlechtern sich Eigenschaften auch nachträglich über die Zeit. Solche Risiken werden durch geeignete Additivwahl, dosisangepasste Prozesse und materialspezifische Formulierungen reduziert.

Oberflächenveränderungen

Biologische Wechselwirkungen spielen sich überwiegend an der Oberfläche ab, oft in den ersten Nanometern. Deshalb ist die Oberflächenmodifikation in der Polymertechnik ein zentrales Instrument, um das biologische Verhalten zu steuern, ohne die Volumeneigenschaften des Werkstoffs grundlegend zu verändern.

Bei blutberührenden Systemen wie Dialysatoren, Gefäßprothesen, Herzklappenkomponenten oder extrakorporalen Kreisläufen steht ein Problem im Vordergrund: Thrombozytenadhäsion und Thrombosebildung. Ein klassischer Ansatz ist die Immobilisierung von Heparin oder heparinähnlichen Strukturen. Heparin hemmt die Gerinnungskaskade, doch die stabile, dauerhaft wirksame Anbindung an Polymeroberflächen ist technisch anspruchsvoll. Eine teilweise Freisetzung kann sinnvoll sein, kann aber auch unerwünschte Effekte haben. Dazu kommt ein praktischer Mechanismus: Proteinadsorption aus Plasma kann Heparin funktional „überdecken“, wenn sich rasch eine Proteinlage bildet und die aktiven Gruppen nicht mehr zugänglich sind.

Eine alternative Strategie zielt auf eine Proteinadsorption, die weniger thrombogen wirkt. Oberflächen, die bevorzugt Albumin binden, sind häufig mit geringerer Thrombozytenadhäsion assoziiert. Soll die Oberfläche dagegen gezielt mit Endothelzellen besiedelt werden, kommen Beschichtungen mit Fibronektin oder verwandten Adhäsionsproteinen infrage, etwa in Konzepten biologisch anmutender Gefäßinnenflächen auf synthetischen Transplantaten. Alginatbeschichtungen wurden als biokompatible, kontrolliert abbaubare Schichten ebenfalls untersucht, um die Gewebeverträglichkeit von Gefäßprothesen zu verbessern.

Ein großer Werkzeugkasten besteht aus physikalisch-chemischen Modifikationen, die Benetzbarkeit, Oberflächenenergie, Ladung und Topografie verändern. Plasmabehandlungen mit Sauerstoff, Stickstoff oder Fluor, Dünnschichtabscheidungen, Hydrogel-Pfropfungen und Ionenimplantationen gehören dazu. Je nach Zielsetzung geht es um bessere Abriebfestigkeit, um kontrollierte Proteinadsorption oder um eine gezielte Steuerung der Zelladhäsion.

Ein gut untersuchtes Beispiel sind Polyethylenoxid-Beschichtungen (PEO). Sie reduzieren Proteinadsorption und Zellanhaftung deutlich und gelten deshalb als Kandidaten für antiadhäsive Oberflächen, wenn Blutkontakt oder unerwünschte Zellbesiedlung vermieden werden soll. Umgekehrt können ausgewogen hydrophile Beschichtungen, die polare und dispersive Wechselwirkungen gezielt kombinieren, „passive“ Proteinlagen fördern und damit die Thrombozytenaktivierung reduzieren.

Ein physikalisch eleganter Ansatz ist die Perfusion von Kochsalzlösung durch poröse Schlauchwände. Durch die Mikroporen bildet sich eine dünne Flüssigkeitsschicht, die Blut vom Material trennt. Damit lassen sich Zelladhäsion und Gerinnselbildung deutlich senken. Solche Konzepte wurden unter anderem an porösen Schläuchen aus PE, ePTFE, Polysulfon und Oxidkeramik untersucht und zeigten in vitro sowie in vivo vielversprechende Resultate.

Chemogradientenoberflächen

Klassische Studien zur Wechselwirkung von Zellen oder Proteinen mit Oberflächen erfordern oft viele separate Proben mit unterschiedlichen Modifikationen. Das ist zeitintensiv und verstärkt biologische Streuung, weil Zelllinien und Kulturbedingungen von Ansatz zu Ansatz variieren. Chemische Gradientenoberflächen lösen dieses Problem mit einem klaren Prinzip: Ein Substrat trägt entlang einer Achse einen kontinuierlichen Übergang in seinen Eigenschaften.

Für Polymere wurden Verfahren entwickelt, die über HF-Plasma oder Koronaentladung Benetzbarkeitsgradienten erzeugen, etwa auf Polyethylenfolien. Die Folie wird unter einer Elektrode bewegt, wodurch sich die Expositionsdauer kontinuierlich ändert. Mit zunehmender Exposition wächst der Anteil polarer, sauerstoffhaltiger Gruppen. Der Wasser-Kontaktwinkel sinkt, die Oberfläche wird hydrophiler. So lassen sich reproduzierbare Gradienten erzeugen, beispielsweise von etwa 95° auf 45° über mehrere Zentimeter.

Solche Substrate wurden genutzt, um Adhäsion und Proliferation verschiedener Zelltypen zu kartieren, darunter CHO-Zellen, Fibroblasten und Endothelzellen. Wiederholt zeigte sich ein Maximum der Zelladhäsion im Bereich mittlerer Hydrophilie. Kontaktwinkel um etwa 50 bis 55° korrelierten häufig mit optimaler Ausbreitung und Wachstum, während stark hydrophobe und stark hydrophile Zonen schlechter besiedelt wurden.

Ein paralleles Muster wurde bei der Adsorption von Serumproteinen beobachtet. Auch hier lag die maximale Adsorption bestimmter adhäsiver Proteine wie Fibronektin oder Vitronektin häufig im Bereich mittlerer Benetzbarkeit, was mit günstiger Zelladhäsion zusammenfiel. Aus oberflächentechnischer Sicht lässt sich daraus ein „Fenster“ ableiten, in dem Proteinadsorption und Zellverträglichkeit gleichzeitig begünstigt werden.

Später wurde das Konzept auf Gradienten funktioneller Gruppen erweitert, etwa –COOH, –CH₂OH, –CONH₂ oder –CH₂NH₂. Solche Gradienten lassen sich über Kombinationen aus Koronabehandlung, Pfropfpolymerisation von Vinylmonomeren und nachgeschalteten Substitutionsreaktionen erzeugen. Damit wird es möglich, Einflussgrößen wie Oberflächenladung, Dichte ionisierbarer Gruppen oder Polarität innerhalb eines einzigen Experiments zu untersuchen, unter kontrollierten Bedingungen und mit deutlich reduzierter Probenzahl.

Chemogradientenoberflächen sind damit ein leistungsfähiges Werkzeug, um Zusammenhänge zwischen Oberflächenchemie und biologischer Reaktion schnell und robust zu erfassen. Perspektivisch lassen sich solche Ansätze auch in Trennsystemen, Biosensorik und in Oberflächenbibliotheken für Hochdurchsatz-Screenings nutzen.

Polymer-Biomaterialien – Zusammenfassung

Polymer-Biomaterialien bilden eine Werkstoffklasse von außergewöhnlicher Breite. Dazu gehören harte, strukturelle Thermoplaste wie PE, PP, PET, POM, Polysulfone und Polycarbonate, weiche Elastomere wie Silikone und Polyurethane, Hydrogele wie PHEMA und PAAm, Fluorpolymere wie PTFE sowie zunehmend bedeutsame resorbierbare Systeme wie PLA, PGA, PLGA und Polydioxanon. Der entscheidende Vorteil liegt in der Gestaltbarkeit: Kettenarchitektur, Molekulargewicht, Vernetzungsgrad und Kristallinität lassen sich so steuern, dass der Werkstoff präzise an eine klinische Aufgabe angepasst werden kann, vom Infusionsset bis zum Implantatgerüst und zum Wirkstoffträger.

Gleichzeitig bleiben zwei Themen dauerhaft kritisch: Sterilisierbarkeit und die Kontrolle der Grenzfläche zum Körper. Polymere reagieren sensibel auf Hitze, Wasser, Chemikalien und Strahlung. Die Sterilisation muss daher materialspezifisch gewählt und in der Produktentwicklung mitgedacht werden. Die zweite Herausforderung liegt an der Oberfläche: Blutkontakt, Proteinadsorption, Zelladhäsion und Thrombogenität entscheiden oft über Erfolg oder Versagen. Moderne Verfahren wie Plasmatechnik, funktionale Beschichtungen, Biomolekül-Immobilisierung, Hydrogel-Pfropfungen und chemische Gradienten eröffnen hier eine deutlich feinere Steuerung als frühere „Ein-Werkstoff“-Ansätze.

Polymere sind damit nicht bloß Kunststoff in medizinischer Verpackung. Sie sind funktionale Systeme, deren Zusammensetzung, Mikrostruktur und Oberfläche gezielt auf eine biologische Umgebung abgestimmt werden können. Je besser die Wechselwirkungen zwischen Zellen, Proteinen und Material verstanden werden, desto stärker wird diese Werkstoffklasse die Implantologie, das Tissue Engineering und die Medizintechnik prägen.