Déformation plastique

Table des matières

La déformation plastique, et la recristallisation qui s’ensuit, sont deux phénomènes physiques fondamentaux qui déterminent la structure et les propriétés des métaux et de leurs alliages. Ces processus sont à la base de presque toutes les technologies de mise en forme des matériaux, telles que le laminage, le forgeage, l’étirage et l’estampage. Ils permettent de modifier la forme des composants métalliques, mais également de façonner leur microstructure, de manière contrôlée et reproductible.

Sous l’effet de contraintes dépassant la limite élastique, le métal subit une déformation permanente, accompagnée de changements internes importants, principalement une augmentation de la densité des dislocations, une fragmentation des grains ainsi qu’un durcissement du matériau. Cependant, ces changements, bien que souvent souhaitables, peuvent entraîner une détérioration de la ductilité et de l’usinabilité.

C’est pourquoi, dans la pratique industrielle, il est essentiel de contrôler habilement le processus de recristallisation, c’est-à-dire de restaurer un équilibre et une structure granulaire équilibrée, par recuit. Cela permet de combiner des effets de renforcement, avec la préservation de la plasticité, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et une meilleure qualité des produits finis.

Dans les sections suivantes de cet article, nous allons examiner en détail le fonctionnement de ces deux processus, leurs différences en fonction des températures et des conditions technologiques, ainsi que leur importance dans la pratique de l’ingénierie.

Déformation plastique, définition et mécanisme

La déformation plastique est un changement permanent de la forme d’un matériau, sous l’influence de forces externes, et qui persiste même après la disparition de ces forces. Contrairement à la déformation élastique, qui est réversible, la plasticité désigne le processus de dépassement de la limite élastique et l’apparition de changements internes, dans la structure même du métal.

Le mécanisme de déformation repose sur le mouvement des dislocations, c’est-à-dire des défauts linéaires à constater dans le réseau cristallin. Sous l’action de contraintes de cisaillement, ces dislocations se déplacent le long de plans de glissement spécifiques, entraînant le déplacement de couches entières d’atomes, les unes par rapport aux autres. Il en résulte une modification permanente de la géométrie du cristal qui, à l’échelle macro, se traduit par une modification de la forme de l’élément dans son ensemble.

Au cours de la déformation, la densité des dislocations augmente, ce qui entraîne un durcissement du matériau. Plus il y a d’obstacles au mouvement des dislocations, plus la résistance du matériau à une déformation supplémentaire est grande. Ce processus est connu sous le nom de durcissement par déformation et il constitue la base du renforcement de nombreux métaux, sans qu’il soit nécessaire de les fondre.

Finalement, cette déformation plastique est un phénomène qui permet de façonner géométriquement des éléments, mais par ailleurs de modifier les propriétés mécaniques des matériaux, en contrôlant leur microstructure et leur état interne de contrainte.

Déformation à froid et à chaud

La déformation plastique des métaux peut être réalisée dans deux plages de température principales, à savoir, la déformation à froid ou la déformation à chaud. Les différences entre ces processus sont importantes, tant en termes de mécanisme de déformation que d’effets microstructuraux et technologiques.

La déformation à froid se produit à des températures inférieures à la température de recristallisation, ce qui signifie que le métal ne peut pas régénérer sa structure durant le processus. Ceci entraîne :

- une augmentation rapide de la densité des dislocations,

- un durcissement du matériau, avec augmentation de la résistance,

- et une diminution de la plasticité et de la ductilité.

L’avantage de ce processus est une grande précision dimensionnelle et une surface lisse. Cependant, simultanément, sa limitation réside dans l’augmentation des contraintes internes et la nécessité d’un recuit interopératoire dans les cas de degrés de déformation plus élevés.

La déformation à chaud se produit à des températures supérieures à la température de recristallisation, ce qui permet à la déformation et à la recristallisation de se produire simultanément. Le matériau reste alors ductile et sa structure est continuellement régénérée. Il en résulte :

- une diminution de la résistance ductile, formage plus aisé,

- l’écrouissage est évité,

- et il est également possible d’obtenir une microstructure à grains fins.

Ce procédé est particulièrement utile pour le formage intensif de grandes sections, comme dans le laminage de tôles ou le forgeage libre. Cependant, il implique une consommation d’énergie plus élevée et un contrôle dimensionnel plus difficile.

Le choix entre la déformation à froid ou à chaud dépend donc des exigences technologiques, du type de matériau et des propriétés mécaniques recherchées pour le produit final. Ces deux approches ont leur place dans l’industrie et il est à noter qu’elles sont fréquemment utilisées de manière complémentaire.

L’influence de la déformation sur la structure et les propriétés des métaux

Le processus de déformation plastique entraîne des changements importants dans la structure interne des métaux, qui se traduisent directement par l’évolution de leurs propriétés mécaniques, technologiques et opérationnelles.

L’effet le plus significatif est une augmentation de la densité des dislocations. En effet, pendant la déformation, le nombre de défauts dans le réseau cristallin augmente, formant alors un réseau complexe de barrières, qui empêchent la poursuite du mouvement des dislocations. Ce phénomène entraîne un durcissement par déformation, c’est-à-dire une augmentation de la résistance à la traction et de la dureté du matériau, souvent au détriment de sa ductilité et de sa ténacité. Au fur et à mesure que la déformation progresse, les phénomènes suivants se produisent également :

- fragmentation des grains et apparition de structures sous-granulaires,

- augmentation des contraintes internes,

- puis réduction de la capacité à subir une déformation supplémentaire, sans risque de rupture.

Nous observons alors dans la structure une portion déformée, dans laquelle les grains s’allongent et s’orientent dans la direction des forces appliquées. Une telle transformation affecte bien évidemment les propriétés mécaniques, et aussi la conductivité thermique et électrique, ainsi que la résistance à la corrosion du métal.

Pour les technologies de production, il est primordial de comprendre que chaque étape de la déformation modifie le matériau, tant à l’échelle macro, en changement de forme, qu’à l’échelle micro, en changement de structure cristalline. Par conséquent, des processus tels que la recristallisation, le recuit doux et la normalisation, deviennent indispensables pour l’usinage ultérieur et l’obtention des paramètres souhaités pour le matériau.

Recristallisation, restauration de la structure

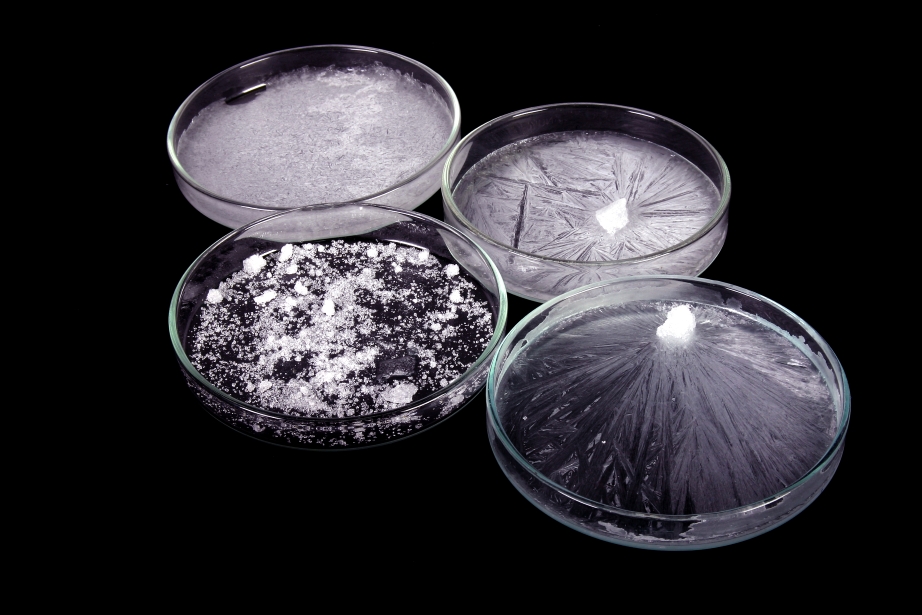

La recristallisation est un processus physique au cours duquel de nouveaux grains cristallins, exempts de contraintes et de dislocations, se forment dans un métal préalablement déformé plastiquement. Elle se produit généralement lors du recuit de recristallisation, qui consiste à chauffer le matériau à une température suffisamment élevée, mais inférieure à son point de fusion, afin de restaurer la microstructure d’équilibre.

À la suite d’une déformation plastique intense, en particulier une déformation à froid, un grand nombre de défauts de réseau s’accumulent dans le matériau, principalement sous forme de dislocations. Ces défauts sont énergétiquement défavorables et ils ont tendance à être éliminés, ce qui devient possible après l’apport d’énergie thermique. À la température de recristallisation, de nouveaux grains se forment, et se développent, au détriment des anciennes structures déformées, ce qui conduit à la formation d’une microstructure équilibrée à grains fins. Le processus de recristallisation :

- réduit la densité des dislocations,

- restaure la plasticité et la ductilité du matériau,

- et réduit également la dureté et la résistance, en supprimant l’effet d’écrouissage.

La température à laquelle se produit la recristallisation dépend de plusieurs facteurs, principalement du degré de déformation préalable, de la pureté chimique du matériau et de la taille initiale des grains. Pour la plupart des métaux, elle varie entre 0,3 et 0,5 fois le point de fusion sur l’échelle absolue de Kelvin.

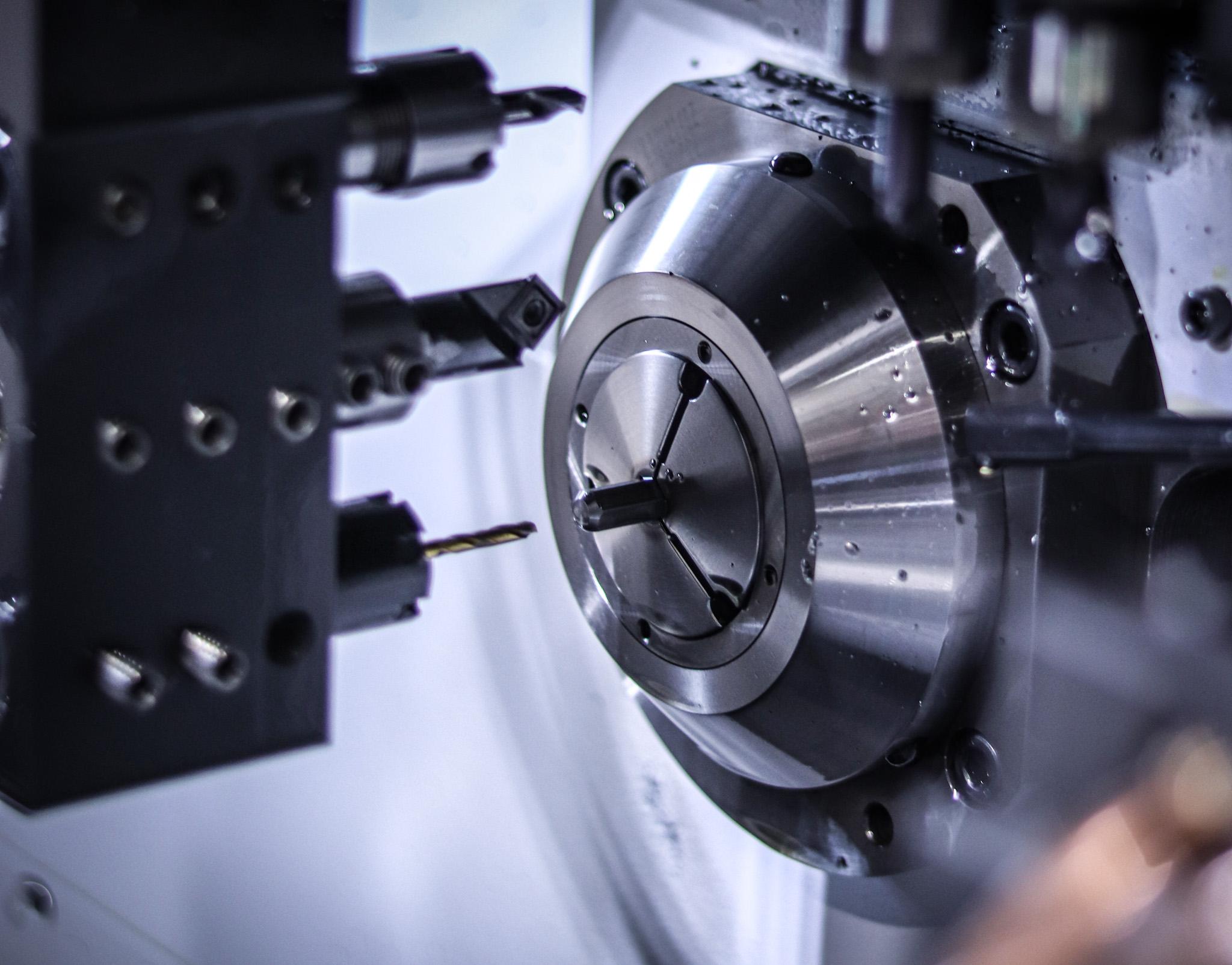

D’un point de vue technologique, la recristallisation est cruciale dans des processus tels que le laminage interopératoire, le tréfilage et la fabrication de tôles embouties, alors que le maintien des propriétés plastiques appropriées, après chaque opération, est essentiel pour la réussite de l’ensemble du cycle d’usinage.

L’utilisation, dans l’industrie, de la recristallisation

La recristallisation est largement utilisée dans les industries métallurgiques et de transformation, alors qu’ elle sert de phase de régénération, après une déformation plastique intensive. Sa mise en œuvre contrôlée permet d’optimiser les propriétés mécaniques du matériau, de prolonger la durée de vie des outils et d’augmenter l’efficacité des opérations technologiques ultérieures. Ce processus est indispensable, entre autres, dans les cas suivants :

- le laminage de tôles et de bandes d’acier, dans lequel un recuit de recristallisation est nécessaire, après chaque étape de déformation, afin de restaurer la plasticité, avant le passage suivant dans les cylindres,

- l’étirage de fils et de câbles, où un durcissement excessif pourrait entraîner des ruptures,

- la fabrication de tuyaux, de profilés et de composants pressés, qui nécessitent une combinaison de haute résistance et de formabilité.

De plus, une telle recristallisation permet d’obtenir une microstructure contrôlée présentant des grains fins et homogènes, ce qui se traduit par une amélioration de la résistance aux chocs, de la résistance à la fatigue et de la qualité de la surface.

Ceci est particulièrement important pour les matériaux destinés à des pièces structurelles avec un haut degré de fiabilité, par exemple dans l’aviation, l’ingénierie énergétique ou l’industrie automobile.

Dans certains cas, la recristallisation partielle est délibérément utilisée pour obtenir un gradient de propriétés, tel qu’un noyau dur et une couche externe plus ductile. Dans d’autres processus, tels que le ramollissement, le recuit et la recristallisation, elle est principalement utilisée pour faciliter l’usinage ou l’estampage.

Le contrôle conscient de ce processus, grâce à la sélection appropriée de la température, du temps de recuit et du degré de déformation préalable, permet d’adapter précisément le matériau aux exigences techniques, en combinant les avantages du renforcement et de la ductilité contrôlée.

Déformation plastique – Résumé

La déformation plastique et la recristallisation sont deux phénomènes étroitement liés, qui constituent la base des technologies modernes de traitement des métaux. Leur compréhension permet aux ingénieurs de façonner la géométrie des produits, mais surtout de contrôler leur structure et leurs propriétés mécaniques.

La déformation plastique, qu’elle soit à froid ou à chaud, entraîne des changements internes au sein même du matériau, notamment un renforcement, une densification des dislocations et un allongement des grains, qui ont un impact direct sur la résistance, la dureté et la ductilité de celui-ci. Cependant, ce n’est que par la recristallisation que la structure d’équilibre peut être rétablie et que le matériau peut être réutilisé, en suivant ses étapes suivantes de transformation.

Dans la pratique industrielle, l’habile contrôle de ces processus permet d’optimiser la fabrication, de prolonger la durée de vie des outils et d’améliorer la qualité des produits, ce qui a un impact direct sur l’économie et la fiabilité de l’ensemble des systèmes techniques. C’est pourquoi la connaissance des mécanismes de déformation et de recristallisation est si importante ! Tout ceci constitue une étroite liaison entre la science des matériaux et ses applications techniques réelles, dans lesquelles la précision, la durabilité et le contrôle de la qualité jouent un rôle décisif.