Traitement thermique et chimique des métaux

Table des matières

Les structures modernes d’ingénierie nécessitent des matériaux présentant une grande résistance superficielle, une haute résistance à l’abrasion, à la fatigue et aux agents chimiques, tout en conservant la ductilité et la ténacité du cœur. La combinaison souhaitée de ces propriétés peut être obtenue par un traitement thermique et chimique.

Le traitement thermique et chimique regroupe un ensemble de procédés technologiques impliquant la saturation de la couche superficielle des éléments métalliques avec des éléments chimiques actifs, tels que le carbone, l’azote, le bore ou le chrome, tout en appliquant simultanément de la chaleur. Ces traitements entraînent des modifications structurelles et chimiques de la couche superficielle du métal, ce qui modifie radicalement ses propriétés.

Un traitement thermique et chimique bien réalisé permet d’obtenir une couche superficielle dure et résistante à l’usure, tout en conservant un cœur ductile et malléable, ce qui augmente considérablement la durabilité des pièces de machines et des outils.

Selon l’élément utilisé, et le procédé, il existe différents types de traitements thermochimiques, dont les plus courants sont la cémentation, la nitruration et la carbonitruration, également appelée cyanuration, ainsi que des méthodes plus spécialisées telles que le chromage, l’aluminiage et le borage.

Dans les sections suivantes de cet article, nous allons examiner plus en détail les mécanismes de ces procédés, leurs applications pratiques et leur influence sur la microstructure et les propriétés de la couche superficielle des métaux.

Mécanisme d’action – Diffusion des éléments

Tous les procédés de traitement thermique et chimique reposent sur un phénomène de diffusion, c’est-à-dire le mouvement spontané des atomes, depuis une zone de concentration élevée vers une zone de concentration plus faible. Dans ce cas, il s’agit de la diffusion d’un élément chimique actif, par exemple le carbone ou l’azote, dans le métal, le plus fréquemment le fer. Le processus de saturation de la surface métallique se déroule en trois étapes…

- Adsorption des atomes actifs – Les atomes de l’élément saturant se déposent à la surface du métal, formant une couche dite de transition.

- Diffusion superficielle – Les atomes se déplacent à la surface, à la recherche d’emplacements propices pour « pénétrer » dans la structure cristalline.

- Diffusion interne, volumétrique – À une température suffisamment élevée, les atomes se diffusent dans le métal et se fixent dans les espaces libres du réseau cristallin, le plus souvent entre les nœuds, dans les « lacunes du réseau ».

La température joue ici un rôle fondamental. Plus elle est élevée, plus la diffusion est rapide, plus la profondeur de saturation de la couche est importante, mais plus le risque de croissance de grains et de modifications au cœur du matériau est élevé.

Selon le type d’élément, les atomes diffusés interagissent avec les atomes de fer, pour former diverses solutions solides ou autres composés chimiques, par exemple des nitrures, des carbures, ou des borures. C’est leur présence qui est responsable de l’augmentation de la dureté de la couche superficielle, de l’augmentation de la résistance à l’abrasion et à la fatigue, et de l’amélioration de la résistance à la corrosion et à la chaleur.

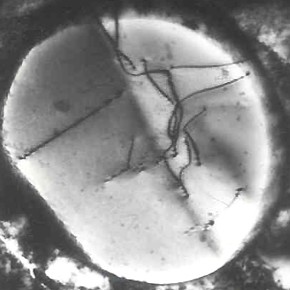

Le processus de diffusion se produit selon le gradient de concentration, ce qui signifie que la concentration de l’élément saturant diminue avec la profondeur. Il en résulte une structure stratifiée caractéristique, consistant en une zone saturée, en surface, très dure, une zone de transition aux propriétés changeant progressivement, et un noyau conservant les propriétés d’origine du métal.

C’est précisément cette modification structurelle et chimique progressive qui confère au traitement thermique un avantage par rapport à d’autres technologies de surface, telles que le revêtement ou la pulvérisation.

Cémentation

La cémentation est un procédé de traitement thermique dans lequel la surface d’un composant en acier est saturée en carbone, afin d’augmenter sa dureté, sa résistance à l’usure et sa résistance à la fatigue. Cette technique est particulièrement utilisée pour les aciers à faible teneur en carbone, qui ne se prêtent pas à la trempe seule. Toutefois, après cémentation, ils acquièrent une surface dure, tout en conservant la ductilité du cœur.

Principe de fonctionnement

Le processus de cémentation consiste à chauffer l’acier à la température d’austénitisation, environ 880 à 950 °C, et à le maintenir dans une atmosphère contenant du carbone actif, pendant une durée déterminée, allant de plusieurs heures à plusieurs dizaines d’heures, ceci en fonction de la profondeur de couche requise.

Pendant ce temps, les atomes de carbone s’adsorbent à la surface, puis se diffusent dans l’acier, occupant les espaces interstitiels du réseau cristallin de l’austénite. Après saturation, les composants sont trempés et revenus, ce qui permet de bénéficier d’une dureté élevée de la couche, souvent supérieure à 60 HRC, Hardness Rockwell C, tout en conservant un cœur ductile.

Types de cémentation

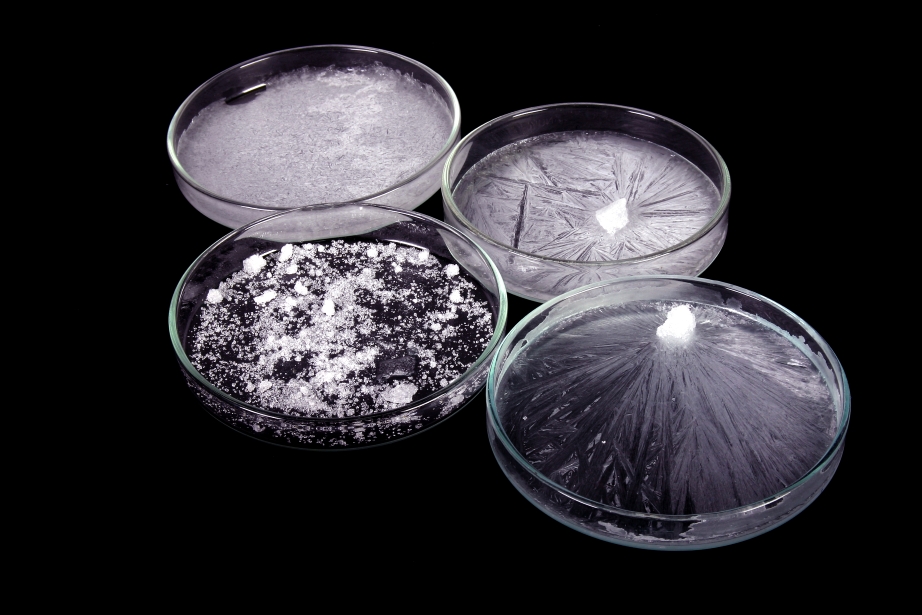

Cémentation en poudre

- Traditionnellement utilisée dans un lit de charbon de bois et d’activateurs, par exemple, BaCO₃.

- Peu précise, difficile à contrôler.

- De nos jours, elle est désormais moins couramment utilisée, mais le reste principalement dans la production en petites séries d’outils et de pièces anciennes.

Cémentation gazeuse

- Il s’agit de la plus couramment utilisée dans l’industrie.

- Réalisée dans une atmosphère de gaz de cémentation, par exemple, CO, CH₄, dans des fours à gaz étanches.

- Permet un contrôle précis de la température, du temps et de la composition de l’atmosphère.

- Permet d’obtenir une couche cémentée uniforme, d’une profondeur pouvant atteindre plusieurs millimètres.

Cémentation sous vide, basse pression

- Méthode moderne utilisant une alimentation cyclique en gaz de cémentation sous vide.

- Permet d’obtenir une grande pureté de la couche, sans oxydation ni déformation.

- Particulièrement recommandée pour les pièces mécaniques de précision, pour citer un exemple, des engrenages ou des roulements.

Structure et propriétés de la couche cémentée

Après durcissement, une structure de martensite, saturée en carbone, se forme dans la couche superficielle, qui se transforme en bainite, ferrite ou perlite à mesure que le matériau pénètre plus en profondeur. La couche cémentée atteint une dureté supérieure à 62 HRC. Par ailleurs, elle se caractérise par une résistance élevée à l’abrasion et à la fatigue de contact, mais présente une faible résistance aux températures élevées et à la corrosion, ce qui, de facto, limite ses applications.

Nitruration

La nitruration est un procédé qui sature la surface d’un métal en azote, augmentant ainsi sa dureté, sa résistance à l’usure, à la corrosion et à la fatigue, sans nécessiter de trempe. Contrairement à la cémentation, la nitruration est généralement effectuée à des températures plus basses, aux alentours de 500 à 580 °C, ce qui minimise le risque de déformation, maintient la précision dimensionnelle de la pièce et préserve la structure interne.

Pendant la nitruration, les atomes d’azote s’adsorbent à la surface de l’acier, se diffusent dans la structure cristalline et forment des liaisons avec les atomes de métaux d’alliage, tels que Al, Cr, Mo, V, ce qui conduit à la formation de nitrures intermétalliques, par exemple AlN, CrN, VN. Ce sont ces composés qui sont responsables de la dureté élevée et de la résistance de surface.

Types de nitruration

Nitruration gazeuse

- Réalisée dans une atmosphère d’ammoniac, NH₃, qui se décompose en azote actif et en hydrogène.

- Populaire, peu coûteuse et bien reconnue.

- La durée du processus va de 10 à 100 heures.

- L’épaisseur de couche va jusqu’à 0,5 mm, et la dureté jusqu’à 1100 HV.

Nitruration ionique, plasma

- Réalisée dans des conditions de basse pression, à l’aide d’un champ électrique.

- La surface métallique agit comme une cathode et les molécules d’azote sont attirées et « poussées » dans le matériau.

- Ceci permet un contrôle précis de la profondeur et du profil de la couche.

- Le procédé est propre, rapide, économe en énergie et idéal pour les pièces de précision.

Nitruration en bain de sel

- Moins couramment utilisée, ceci consiste à immerger les pièces dans une solution de cyanures et de nitrates.

- Les conditions sont plus difficiles à contrôler, mais la couche peut être plus résistante à la corrosion.

L’efficacité de la nitruration dépend de la teneur en éléments formant de l’azote, par exemple Al, Cr, Mo, V, ainsi que de la microstructure et du traitement thermique préalable. En effet, l’acier doit être d’abord traité thermiquement et la surface doit être soigneusement nettoyée et parfaitement exempte de calamine, de graisse et de rouille.

Une couche typique se compose de deux zones. Une couche liée, très dure, mince, allant de10 à 20 μm, et composée principalement de nitrures, puis une couche de support de diffusion, plus épaisse, allant jusqu’à 0,5 mm, et responsable du transfert de charge.

Ses caractéristiques comprennent une dureté de 900 à 1200 HV, une excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue, une haute résistance à la corrosion, en particulier lors de l’utilisation d’aciers inoxydables, et l’absence de trempe après le processus réduit la déformation et les coûts.

Carbonitruration ou cyanuration

La carbonitruration, également connue sous le nom de cyanuration, est un procédé de traitement thermochimique au cours duquel la surface métallique est simultanément saturée en carbone et en azote. Le traitement vise à obtenir une couche superficielle dure et mince, offrant une grande résistance à l’usure, à l’abrasion et à la fatigue, avec un temps de traitement plus court que la cémentation classique.

Comparée à la cémentation, la température du processus est plus basse, généralement comprise entre 700 et 900 °C, le temps de saturation est plus court et la couche obtenue est plus mince, mais plus dure en raison de la présence de nitrures.

La carbonitruration consiste à chauffer l’acier à la température appropriée et à le maintenir dans un environnement contenant à la fois du carbone et de l’azote, sous forme de gaz (CH₄ + NH₃) ou de bains de sel, c’est-à-dire cyanates et cyanures.

Au cours de ce processus, les atomes de carbone et d’azote sont absorbés à la surface, puis se diffusent dans le matériau, formant une couche de diffusion mixte qui contient des carbures et des nitrures de fer et des éléments d’alliage.

Après la carbonitruration, la dureté atteint 850 à 1000 HV, la couche présente une grande résistance à l’abrasion et une bonne résistance à l’oxydation et à la corrosion, et meilleure qu’après une cémentation seule. La couche a généralement une épaisseur de 0,2 à 0,5 mm et la déformation est très faible. Par ailleurs, aucun traitement thermique supplémentaire n’est nécessaire. Grâce à ces propriétés, la carbonitruration est utilisée, entre autres, pour les engrenages, les arbres, les bagues, les vis et les composants qui nécessitent une résistance superficielle et une précision dimensionnelle élevées.

Types de carbonitruration

Carbonitruration gazeuse

- Réalisée dans une atmosphère mélange de gaz saturants, par exemple, ammoniac et hydrocarbures gazeux.

- La plus couramment utilisée dans l’industrie,

- Permet de contrôler les paramètres du processus et d’obtenir une couche dure d’une épaisseur de 0,1 à 0,5 mm.

Carbonitruration en bain, cyanuration

- Réalisée dans des solutions de sels de cyanure, NaCN, KCN.

- Procédé très rapide, mais nocif pour l’environnement, en cause la toxicité du cyanure.

- Actuellement, il est de moins en moins utilisé et il est fréquemment remplacé par la cyanuration non toxique, exécutés à l’aide de cyanates.

Carbonitruration ionique

- Une méthode moderne est réalisée sous vide.

- Permet un façonnage précis de la couche de diffusion.

- Utilisée dans la production de pièces à géométries complexes et à hautes exigences de précision.

Autres types d’imprégnation par diffusion

Outre la cémentation, la nitruration et la carbonitruration, plusieurs autres procédés de traitement thermochimique consistent à imprégner la surface métallique avec divers éléments, afin d’obtenir des propriétés spécifiques et spécialisées, telles que la résistance aux températures élevées, à la corrosion, à l’érosion ou à l’oxydation.

Chacun de ces procédés permet d’adapter la couche superficielle à des conditions de fonctionnement très spécifiques, précisément là où les méthodes standard, telles que la trempe, se révèlent insuffisantes. Leur utilisation permet souvent d’augmenter la durée de vie et la fiabilité des composants clés des équipements fonctionnant dans des environnements extrêmes. Les plus importants d’entre eux vous sont présentés ci-dessous…

Chromage par diffusion

Ce procédé consiste à saturer la surface métallique avec du chrome à haute température, entre 900-1100 °C. Ceci est réalisé dans une atmosphère gazeuse, de type chlorures de chrome, ou dans des bains de poudre.

Le chromage par diffusion crée une couche de chromure de fer, qui se caractérise par…

- une très bonne résistance à la corrosion et à l’oxydation,

- une dureté et une résistance à l’abrasion,

- une résistance aux gaz et aux produits chimiques agressifs.

Utilisé dans les industries chimiques, pétrochimiques et énergétiques, tels que les tubes de chaudières, les vannes, les composants de réacteurs.

Aluminisation

Procédé consistant à saturer une surface avec de l’aluminium, généralement à une température de 800 à 1050 °C. Il conduit à la formation de composés intermétalliques FeAl ou Fe₃Al. Ses principaux avantages sont les suivants :

- haute résistance à l’oxydation à haute température,

- protection contre l’érosion par les gaz et les scories métallurgiques,

- amélioration de la résistance à la corrosion, sous l’influence du soufre et des chlorures.

Utilisé dans les turbines, les échangeurs de chaleur, les chaudières et les moteurs à réaction.

Boruration

La boruration est un traitement de surface qui consiste à diffuser du bore dans la structure du métal. La boruration entraîne la formation de borures durs, tels que FeB, Fe₂B, avec une dureté de couche pouvant atteindre 1800-2000 HV. La boruration se caractérise par :

- une excellente résistance à l’abrasion,

- une résistance aux acides, aux alcalis et aux saumures,

- une fragilité qui limite son utilisation dans les composants dynamiques.

Utilisée pour des outils de coupe, des moules, des matrices et des éléments de friction.

Siliciuration

La siliciuration consiste à saturer la surface en silicium à une température d’environ 1000 °C. Il en résulte la formation de siliciures de fer, qui confèrent une résistance à l’oxydation et à la corrosion à haute température, ainsi qu’une dureté et une résistance à la fatigue accrues. Le procédé est utilisé en métallurgie, dans les composants exposés à des températures élevées et au contact de scories.

Traitement thermique et chimique des métaux – Résumé

Les traitements thermiques et chimiques font partie des outils les plus importants de l’ingénierie des matériaux, car ils permettent de modifier de manière ciblée les propriétés de la surface des métaux, sans affecter leur structure interne. Grâce à des procédés tels que la cémentation, la nitruration, la carbonitruration et le chromage, il est possible d’obtenir une combinaison de dureté superficielle élevée, de ductilité et de résistance du cœur.

Ces traitements augmentent la résistance à l’usure, à la corrosion, à la fatigue et aux températures élevées, ce qui se traduit directement par une durée de vie plus longue de ces composants de machines et d’équipements. Le choix judicieux du type de procédé, des paramètres thermiques et du matériau de départ permet aux ingénieurs d’optimiser les conceptions, en fonction des conditions réelles d’utilisation.

L’industrie moderne ne peut fonctionner sans méthodes précises de modification de surface. C’est pourquoi le traitement thermochimique reste un enjeu scientifique de traille, mais surtout un outil pratique pour renforcer la durabilité, la fiabilité et la sécurité des structures techniques.