Analyse et validation des données en génie biomédical

Table des matières

Le génie biomédical contemporain s’appuie de plus en plus sur des chaînes intégrées de mesure et d’interprétation, dans lesquelles les capteurs, les canaux d’acquisition, les algorithmes de traitement et les algorithmes de reconstruction d’images sont intégrés dans un seul système. La pratique clinique s’oriente vers des chaînes intégrées de mesure et d’interprétation, dans lesquelles les capteurs, les voies d’acquisition, les algorithmes de traitement, les techniques d’imagerie et les cadres organisationnels et réglementaires de l’ingénierie clinique forment un flux continu d’informations. Cet article explique comment les capteurs destinés à des applications médicales sont conçus, comment des chaînes d’acquisition de signaux biologiques fiables sont construites, comment les images et les signaux sont convertis en informations cliniques et pourquoi la gestion technologique et la normalisation dans l’environnement hospitalier déterminent la sécurité et l’efficacité des traitements.

Capteurs

Les capteurs biomédicaux convertissent les paramètres mécaniques, électriques, optiques ou chimiques en une forme électrique compatible avec les équipements modernes de mesure. Leur caractéristique commune est la transduction, c’est-à-dire la conversion d’une forme d’énergie en une autre, et la tâche du concepteur consiste à minimiser la distorsion et les interférences à l’interface entre la physiologie et l’électronique. La détection biomédicale peut être divisée en détection physique, par exemple, pression, débit, température, électrochimique tel que pH, pO₂, pCO₂, glucose, optique et l’oxymétrie de pouls, ou immunosenseurs, et pour finir les électrodes biopotentielles pour les signaux EEG, ECG ou EMG. Ces catégories constituent la base des chapitres consacrés aux capteurs dans ce livre, qui soulignent qu’une chaîne d’information efficace commence par une interaction correcte entre le capteur et les tissus et fluides corporels.

Les électrodes biopotentielles, utilisées pour enregistrer l’activité bioélectrique, effectuent la transduction à l’interface métal-électrolyte. À cette interface peut être observé un potentiel de demi-cellule qui dépend du matériau de l’électrode et de la composition de la solution. La stabilité et la réversibilité des réactions redox déterminent le bruit, la dérive et les artefacts, ce qui rend le choix des matériaux, par exemple Ag/AgCl comme électrodes de référence, et le contrôle de l’environnement ionique, indispensables à la fiabilité de la mesure des signaux biologiques à faible fréquence et à variation lente. Ces phénomènes sont décrits dans la littérature électrochimique et résumés dans des recueils concernant la détection. Cependant, la pratique clinique exige de les traduire en exigences de conception spécifiques, telles que faible impédance de contact, minimisation de la polarisation, références stables, géométrie et pression reproductibles.

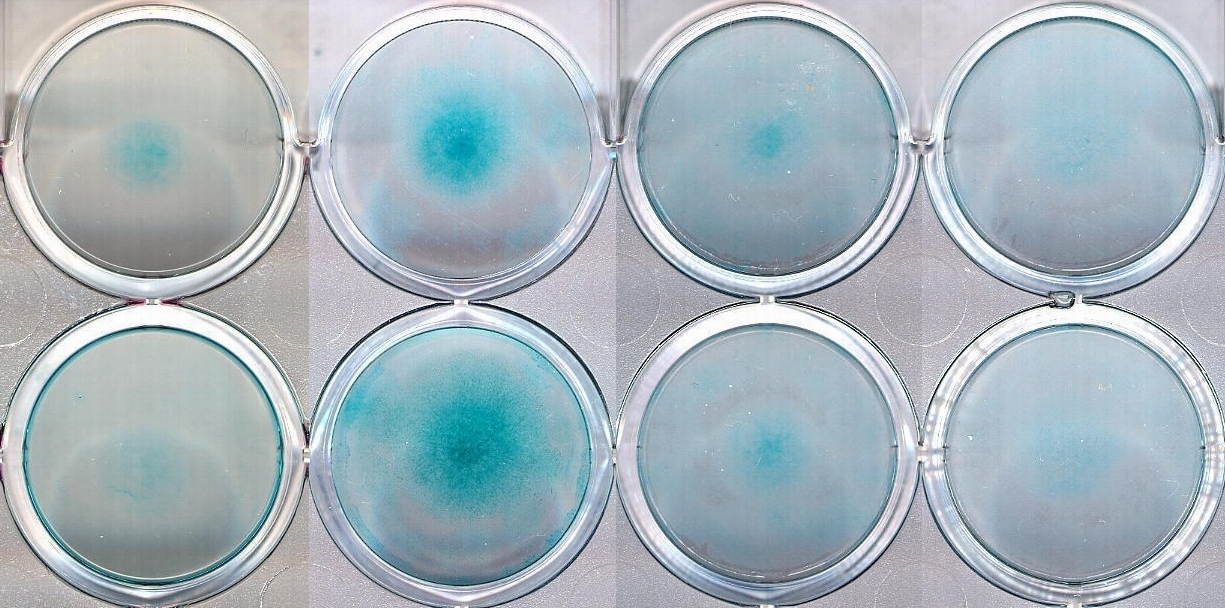

Dans le domaine des capteurs électrochimiques, les capteurs électrolytiques de gaz sanguins et les capteurs enzymatiques, le glucose en exemple, jouent un rôle particulier, dans lequel la stabilité et la reproductibilité des électrodes de référence, notamment Ag/AgCl, moins fréquemment Ag/AgBr, sont des conditions préalables à une voltamétrie et une potentiométrie fiables. Le choix approprié de la composition de l’électrolyte et le contrôle des processus de vieillissement limitent la dérive du système de référence, qui à son tour affecte la précision de l’étalonnage in vivo et in vitro.

Les capteurs optiques, qu’ils soient à fibre optique ou à guide d’onde plan, utilisent la modulation du rayonnement par un échantillon ou un indicateur. Dans la pratique, il existe trois schémas de base, que voici…

Ces architectures permettent la construction d’oxymètres, de capteurs de gaz, de capteurs de glucose et d’immunosenseurs, avec un accent croissant sur la surveillance continue, y compris en milieu ambulatoire.

Du point de vue de la métrologie médicale, toutes ces familles de capteurs partagent une gageure commune… Celle de concevoir une interface à la fois biocompatible et stable sur le plan électrique, optique et chimique. Le concepteur doit tenir compte à la fois du contact avec les tissus, de la stérilisabilité, de la résistance aux interférences environnementales, de l’ergonomie d’utilisation et des limites des pistes analogiques dans les dispositifs médicaux. Par conséquent, les textes consacrés aux capteurs présentent, outre les classes de transducteurs, ainsi que la logique de sélection des sources lumineuses, des éléments optiques, des détecteurs et des chemins de signaux en fonction de la résolution, du temps de réponse et du rapport signal/bruit requis.

Acquisition, compression et analyse

Le second maillon de la chaîne d’information concerne l’acquisition, le conditionnement et l’analyse des signaux. Les signaux biologiques sont intrinsèquement non stationnaires, faibles et susceptibles aux interférences, de sorte que la connaissance de leur origine et de leurs caractéristiques spectrales détermine le choix des méthodes de traitement. La logique est donc parfaitement claire. Depuis la classification des biosignaux et des bases de l’analyse fréquentielle, en passant par les techniques d’acquisition et de filtrage, jusqu’aux outils spécifiques décrivant la dynamique temps-fréquence, tout démontre la non-linéarité et la complexité des systèmes biologiques.

Dans la pratique clinique, les solutions qui combinent des méthodes de filtrage adaptatif et d’estimation du spectre avec des représentations temps-fréquence sont courantes. La transformée de Fourier à court terme (STFT) permet de localiser les événements à la fois dans le temps et dans la fréquence. Cependant, sa résolution est limitée par le principe d’incertitude. Lorsqu’il est justifié de rechercher la non-linéarité, l’analyse d’ordre supérieur, c’est-à-dire bispectre et trispectre, permet de distinguer les signaux générés par des processus non linéaires de ceux générés par des processus linéaires, ce qui est un élément des plus importants pour évaluer l’interaction des rythmes biologiques. Ces outils sont présentés comme étant une « boîte à outils » moderne pour les ingénieurs biomédicaux.

Le rôle croissant de la télémétrie et de la surveillance à long terme signifie que la compression des données n’est plus du tout une option, mais une nécessité. Les algorithmes spécifiques à un domaine, DCT ou FFT, la multirésolution telles que les ondelettes, ou sous-bande, et les hybrides pour les signaux multicanaux, tels que l’ECG, sont conçus pour préserver la pertinence clinique tout en minimisant les besoins en bande passante et en mémoire. Il convient de noter que les mécanismes exacts qui facilitent la compression servent également à détecter des événements et à extraire des caractéristiques dans des flux en temps réel.

Les méthodes classiques sont complétées par des outils inspirés de la théorie de la complexité et de l’apprentissage automatique. Les réseaux neuronaux utilisés dans l’analyse des signaux sensorimoteurs, cardiaques et neurologiques introduisent des mappages non linéaires qui sont capables de traiter des vecteurs de caractéristiques bruités et de haute dimension. À leur tour, les mesures fractales et d’échelle décrivent la rugosité de la dynamique physiologique, ce qui aide à, plus particulièrement, caractériser les maladies neurodégénératives ou les troubles du sommeil. Cet ensemble de méthodes ne remplace pas la modélisation physiologique, mais crée une couche computationnelle qui augmente la sensibilité et la spécificité des classificateurs cliniques.

Il convient de souligner que l’efficacité des algorithmes de traitement dépend nettement des conditions d’acquisition. La résistance au mouvement, la stabilité de l’impédance de contact, la sélection appropriée de la dynamique du convertisseur A/C et des filtres anti-aliasing, ainsi que la séparation galvanique des pistes du patient sont des conditions limites. Les négliger entraîne une erreur systématique, supérieure au gain obtenu, grâce à l’analyse la plus sophistiquée. Cet aspect, qui intègre la conception des capteurs et des circuits d’acquisition, est abordé dans la section du livre de référence, qui est consacrée aux instruments médicaux, en particulier aux amplificateurs de biopotentiel et aux méthodes non invasives de mesure des paramètres cardiovasculaires.

Imagerie

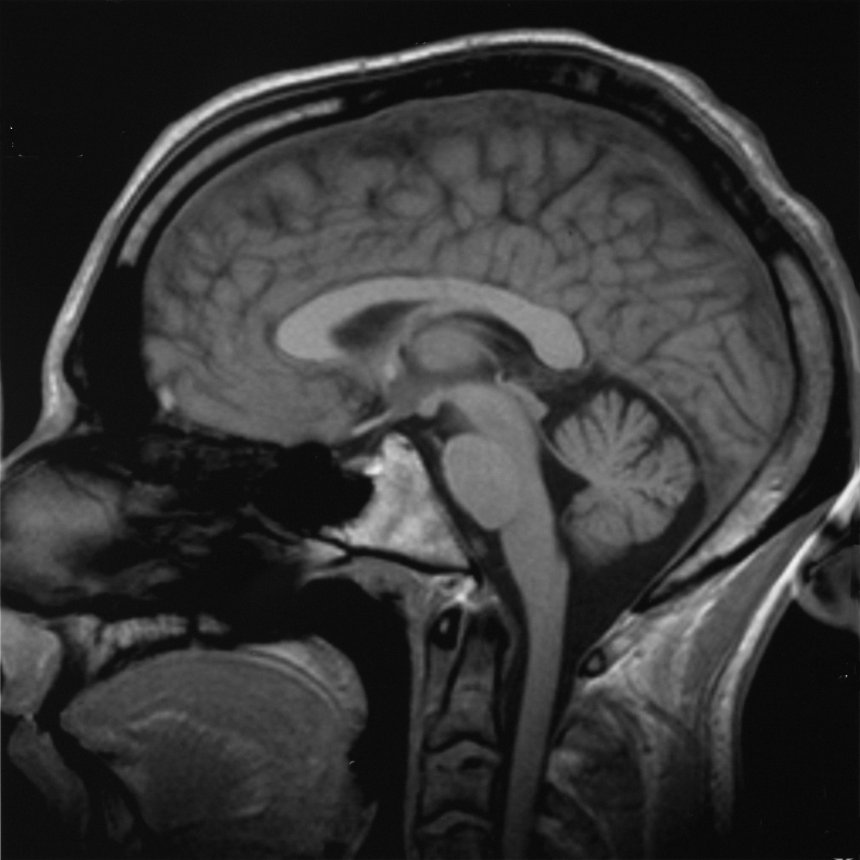

Le troisième maillon de la chaîne d’information est l’imagerie. L’éventail des techniques couvertes dans ce livre — du diagnostic radiographique classique et de l’angiographie à la tomodensitométrie TDM, à l’imagerie par résonance magnétique IRM, à la médecine nucléaire SPECT, TEP, en passant par l’échographie et la tomographie par impédance — crée une plateforme multimodale dans laquelle chaque technique fournit une projection différente de l’état du patient. La logique d’intégration consiste donc à combiner la résolution spatiale, le contraste tissulaire et la sensibilité fonctionnelle de manière à répondre à la question clinique spécifique.

Le choix de la modalité est une décision prise à la fois par les ingénieurs et par les cliniciens. Si la question concerne l’architecture osseuse et la minéralisation, les techniques de radiographie et de TDM offrent d’incontestables avantages. Lorsque le contraste des tissus mous, la spectroscopie et la fonctionnalité sont importants, est alors utilisée l’IRM, avec des variantes IRMf, ainsi que l’imagerie par déplacement chimique. Les produits radiopharmaceutiques et la détection gamma, SPECT, TEP, sont utilisés pour évaluer la perfusion et le métabolisme. Grâce aux transducteurs piézoélectriques, l’échographie permet de combiner l’imagerie morphologique avec des mesures hémodynamiques, le Doppler. L’intégration des données est parfois réalisée à l’aide de matériel, notamment hybrides TEP/TDM, ou bien l’aide de logiciels pour les enregistrements d’images, fusion et cartographie paramétrique. La publication de référence organise ces techniques de manière modulaire, soulignant que la couche de reconstruction et le traitement des images sont aussi importants que l’équipement lui-même.

Il convient ici de noter que la mesure du débit par ultrasons, dans laquelle les algorithmes Doppler doivent tenir compte de l’angle d’insonation, du crénelage de vitesse et des caractéristiques d’échantillonnage, est un élément clé à prendre impérativement en considération. Ce problème illustre la loi générale de la chaîne d’information, à savoir la spécificité du mécanisme d’imagerie physique détermine les limites du traitement et de l’interprétation.

Une relation similaire s’applique aux reconstructions tomographiques. Effectivement, le choix de l’algorithme, par exemple, FBP ou autres méthodes itératives, affecte le rapport bruit/détail, de sorte que les paramètres de fonctionnement du système ne peuvent être considérés indépendamment de l’objectif clinique.

Gestion technologique et normes

Même le capteur le mieux conçu et l’algorithme le plus sophistiqué ne se traduiront pas en valeur clinique sans une infrastructure organisationnelle appropriée. C’est là qu’intervient l’ingénierie clinique, une discipline qui s’est développée depuis les années 1960 et 1970, notamment en réponse à la complexité croissante des technologies hospitalières et à la nécessité d’une gestion systématique des risques.

Un tel ingénieur est un spécialiste impliqué dans la chaîne des processus hospitaliers, depuis l’évaluation des technologies jusqu’à la planification des investissements et la gestion des équipements, en passant par la création d’indicateurs de qualité, les audits de sécurité et la conformité aux normes.

L’évolution de l’ingénierie clinique a suivi parallèlement l’expansion des services hospitaliers, la normalisation des inspections de sécurité électrique et la mise en œuvre de méthodes TQM/CQI pour la supervision des équipements. La pratique a montré que les défauts électriques n’étaient en fait que la partie émergée de l’iceberg. Outre les non-conformités opérationnelles, les erreurs d’étalonnage, le manque de formation, ou la non-prise en compte du cycle de vie des équipements étaient tous aussi dangereux. En réponse directe, des outils d’évaluation des risques, des indicateurs de programme et une révision des réglementations et des normes ont été introduits afin de permettre aux ingénieurs cliniques de hiérarchiser les activités de maintenance et de formation.

Dans ce contexte, nous comprenons que les examens effectués par les organismes normatifs et réglementaires soient importants !

Bien que des ensembles spécifiques de normes et de structures réglementaires soient en pleine évolution, la logique même de la hiérarchie des normes, depuis les exigences de base en matière de sécurité électrique, jusqu’aux exigences de compatibilité électromagnétique et incluant les normes spécifiques à chaque catégorie de produits, et aussi les évaluations cliniques, tout cela définit le terrain sur lequel les fabricants et les hôpitaux évoluent. Les méthodes de calcul du risque lié aux dispositifs et de création d’indicateurs de programme, reflétant à la fois l’efficacité des processus et la sécurité des patients, vont dans le même sens.

Instruments médicaux

La section consacrée aux instruments et aux dispositifs médicaux se concentre sur la qualité du signal, en utilisant des conceptions cliniques réelles. Les amplificateurs de biopotentiel, les systèmes de mesure de la pression et du débit, les défibrillateurs externes et implantables, les stimulateurs, les appareils d’anesthésie, les ventilateurs et les pompes à perfusion… Toutes ces catégories de produits transfèrent les exigences de la couche de détection et d’analyse à la couche système, qu’il s’agisse d’alimentation électrique, de sécurité, d’isolation, d’algorithmes de contrôle et d’interfaces homme-machine. Le saut historique des outils manuels aux systèmes multimodaux complexes a été rendu possible par l’intégration de l’électronique, de la science des matériaux, de l’informatique et de la gestion des risques.

Pour citer un exemple, la conception d’un amplificateur de biopotentiel ne se limite pas à augmenter le gain et à réduire le bruit. Celle-ci implique également d’optimiser les performances de l’amplificateur. Il est absolument nécessaire de pouvoir garantir un CMRR élevé, une résistance aux artefacts de mouvement et aux interférences du réseau, la mise en œuvre de filtres d’entrée sans distorsion de la bande diagnostique et un couplage sûr avec le patient. Lorsqu’un tel amplificateur est intégré à un stimulateur neuromusculaire ou à un défibrillateur, des questions relatives à la qualité de l’énergie des impulsions, à la géométrie et aux matériaux des électrodes, à la synchronisation avec le rythme cardiaque, ainsi qu’à la logique de détection des arythmies et aux capteurs de rétroaction, entrent en jeu. Cette approche intégrative boucle la boucle avec les sections précédentes de ce manuel de référence.

Thèmes liés à la dentisterie et à la science des matériaux

Bien que nous nous concentrions principalement sur les capteurs et les signaux, le génie biomédical est inextricablement lié à la science des matériaux et à la planification des traitements dentaires. L’implantologie dentaire est un exemple où l’imagerie, de type CBCT/CT ou IRM, dans des applications spécifiques, telles qu’une échographie intra-orale, les capteurs mesurant la stabilité de l’implant et des forces occlusales, l’analyse des signaux par la surveillance de la cicatrisation, et les matériaux tels qu’alliages de titane et biocéramiques, doivent être traités comme étant un système unifié. Les décisions concernant les caractéristiques de la surface de l’implant, l’état de l’os, la qualité du lit et la charge prothétique sont basées sur des données dont la fiabilité est établie dès le premier contact du capteur avec le patient, jusqu’à la validation clinique finale. Les cadres matériels et sensoriels du compendium soutiennent cette approche… Effectivement, les sections sur les biomatériaux durs et souples sont logiquement liées aux sections sur la détection et l’imagerie, soulignant la nature interdisciplinaire de la conception thérapeutique.

Phénomènes de transport et systèmes biomimétiques

Les chapitres consacrés aux phénomènes de transport et aux systèmes biomimétiques démontrent que même les outils informatiques les plus avancés sont inefficaces s’ils sont utilisés sans une description précise de la physique du système. La diffusion, la convection dans la microcirculation, la conductivité thermique et la résistance de masse dans une paroi artérielle fixent les limites de la détectabilité et de l’interprétation des signaux et des images. C’est là que nous traduisons les paramètres électroniques en paramètres biologiques, notamment la perméabilité, les coefficients de diffusion et les conditions aux limites. Cette couche théorique soutient la conception de thérapies ciblées, par exemple, l’administration de médicaments au cerveau, et informe également sur les limites des mesures qui doivent être prises en compte lors de la validation clinique.

Dans la pratique du système, toutes les couches décrites doivent être réunies lors de la validation. La métrologie clinique comprend la qualification de l’installation IQ, la qualification opérationnelle OQ et la qualification des performances PQ des dispositifs, y compris la sécurité électrique, la CEM, la précision, la stabilité à long terme, la résistance environnementale, sans oublier la conformité aux tests du profil d’application clinique. Les capteurs doivent subir une qualification des matériaux et de la biocompatibilité, les canaux d’acquisition doivent subir une vérification des paramètres dynamiques, les algorithmes doivent subir une validation analytique et clinique avec contrôle du surajustement, tandis que les systèmes d’imagerie doivent subir une correction géométrique et photométrique.

L’ingénierie clinique organise toutes ces activités en cycles de révisions et d’audits, combinant l’analyse des risques avec la documentation et la formation des utilisateurs, afin d’assurer une gestion efficace. C’est pourquoi, dans la structure du livre qui sert de base à ces propos, les sections consacrées aux normes, aux indicateurs de programme et à la gestion des technologies constituent, pour les chapitres techniques, un complément indispensable.

Le domaine, en pleine expansion, des soins ambulatoires et à domicile, est un domaine dans lequel l’intégration de la détection, de la connectivité, de la compression des données et de l’ingénierie clinique se traduit par des résultats tangibles, en matière de santé. Les appareils à usage domestique doivent combiner une interface conviviale, des mécanismes de contrôle de sécurité autonomes et des protocoles de transmission à distance, afin de garantir une fonctionnalité optimale.

Du point de vue de la chaîne d’information, il est absolument primordial de garantir la cohérence métrologique entre le domicile et l’hôpital ou le centre de soins, afin que les algorithmes de prise de décision ne perdent aucunement leur calibrage, en raison des différences d’environnement et d’utilisation.

Il convient en outre de noter ici que la conception des équipements à domicile nécessite de prendre en compte des profils atypiques d’utilisation, qui vont influencer, de facto, le choix des capteurs, des algorithmes d’autodiagnostic et des politiques d’alarme.

Analyse et validation des données en génie biomédical – Résumé

La chaîne intégrée, depuis le photon jusqu’à la décision clinique, est l’architecture pratique du génie biomédical moderne. Son premier segment, les capteurs, détermine la qualité de l’information à la source. À l’interface métal-électrolyte, dans les guides d’ondes optiques ou dans les systèmes de transduction enzymatique, il existe des bruits, des dérives et des non-linéarités qu’aucun algorithme « magique » ne peut éliminer par la suite, sans coûts d’information.

L’acquisition et l’analyse des signaux donnent à ces informations une structure, grâce au filtrage adaptatif, aux représentations temps-fréquence, aux méthodes d’ordre supérieur, à l’apprentissage automatique et à la compression, tout en respectant la physiologie du signal et les limites du chemin de mesure. L’imagerie fournit un contexte morphologique et fonctionnel riche qui, lorsqu’il est fusionné avec des signaux temporels, crée une image plus complète du patient. L’ensemble doit être intégré à l’ingénierie clinique, qui englobe la gestion des technologies, les indicateurs de qualité, les normes et l’évaluation des risques, car c’est seulement de cette manière que la précision métrologique se traduit en sécurité clinique.

Dans la pratique dentaire et médicale, cette intégration se poursuit par la planification des implants, le suivi de la cicatrisation, l’évaluation de la stabilité et de la charge fonctionnelle, et, en médecine générale, par des thérapies implantables efficaces, la ventilation, la sédation, les perfusions et la surveillance vitale, y compris au domicile du patient.

La conclusion principale est la nécessité de la prise en compte d’une conception systémique, englobant les matériaux et les capteurs, l’électronique et les logiciels, ainsi que les processus organisationnels et de formation. Sans une telle perspective, il reste difficile de parler de traduction réelle de la technologie en résultats cliniques.

Bibliographie

Bronzino, J.D. (ed.). The Biomedical Engineering Handbook. Second Edition. CRC Press, Boca Raton, 2000.