Methoden des kathodischen Schutzes in Ölpipelines

Inhaltsverzeichnis

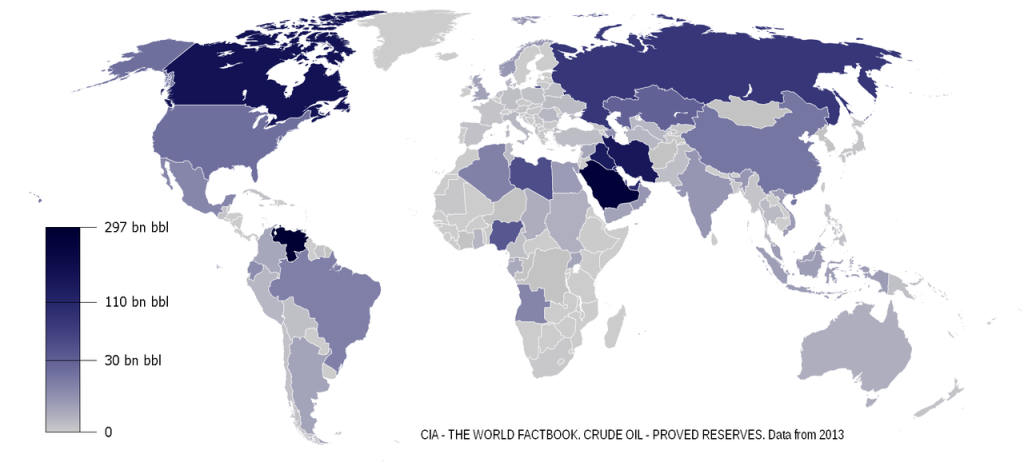

Korrosion stellt eines der gravierendsten Probleme im Betrieb von Ölpipelines dar. Sie beeinträchtigt nicht nur die strukturelle Festigkeit der Rohre, sondern führt auch zu Ölaustritten und verursacht teure Reparaturen sowie Ausfälle, die sowohl erhebliche wirtschaftliche als auch ökologische Gefahren mit sich bringen. Der Schutz der Übertragungsinfrastruktur ist daher von entscheidender Bedeutung, um einen langfristig sicheren und effizienten Betrieb der Pipelines sicherzustellen.

Eine der effektivsten Methoden zur Bekämpfung von Korrosion in Pipelines ist der kathodische Schutz. Diese hochentwickelte elektrochemische Technologie ermöglicht es, kontrolliert elektrischen Strom in die Rohrleitung zu leiten, wodurch der Oxidationsprozess des Metalls signifikant verringert wird. Besonders bei unterirdischen und unterseeischen Pipelines, wo Korrosion besonders stark ausgeprägt ist, findet diese Methode weit verbreitet Anwendung.

In diesem Artikel werden wir die Prinzipien des kathodischen Schutzes detailliert erläutern, verschiedene Arten dieser Technologie vorstellen und die wesentlichen Systemkomponenten analysieren. Zudem werden wir die praktische Anwendung dieser Technologie in der Ölindustrie beleuchten und sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen bei ihrer Implementierung eingehend untersuchen.

Prinzip des kathodischen Schutzes

Mechanismus der elektrochemischen Korrosion in Rohrleitungen

Elektrochemische Korrosion in Metallrohrleitungen resultiert aus der Differenz der elektrischen Potentiale zwischen verschiedenen Teilen der Struktur. In Anwesenheit von Feuchtigkeit und Elektrolyten (z.B. Boden oder Meerwasser), beginnt das Metall der Rohrleitung als galvanische Zelle zu wirken, in der sie auftreten:

- Anode – der Bereich, in dem die Oxidation und Zersetzung des Metalls stattfindet.

- Kathode – der Bereich, in dem Ionen aus der Umgebung reduziert werden und das Metall nicht korrodiert.

Dieser Prozess führt zu einer allmählichen Zersetzung der Rohrleitung, insbesondere in Bereichen, die aggressiven Stoffen wie Schwefelverbindungen, Sauerstoff oder Chloriden ausgesetzt sind.

Wie funktioniert der kathodische Schutz?

Beim kathodischen Schutz wird die Korrosionsreaktion so gelenkt, dass die Rohrleitung als Kathode wirkt, wodurch der Metallabbau verhindert wird. Zu diesem Zweck neutralisiert eine externe Elektronenquelle das elektrochemische Potenzial der Rohrleitung und verhindert ihre Oxidation. In der Praxis entfaltet der kathodische Schutz seine Wirksamkeit durch mehrere entscheidende Mechanismen:

- Senkung des elektrochemischen Potenzials des Metalls auf ein Niveau, bei dem Korrosion effektiv verhindert wird.

- Bereitstellung externer Elektronen für die Rohrleitungsstruktur, wodurch die Oxidation des Metalls unterbunden wird.

- Der gezielte Einsatz von Opferanoden oder Gleichstromsystemen (ICCP), um den Fluss des Schutzstroms präzise zu steuern und damit die Effektivität des Schutzes sicherzustellen.

Durch die Anwendung des kathodischen Schutzes werden Korrosionsprozesse nicht nur erheblich verlangsamt, sondern in vielen Fällen vollständig verhindert, was zu einem langfristigen Schutz der Übertragungsinfrastruktur führt. So wird der kontinuierliche, sichere Betrieb der Pipelines gewährleistet und das Risiko kostenintensiver Reparaturen sowie Ausfälle minimiert.

Hauptkomponenten des kathodischen Schutzsystems

Das kathodische Schutzsystem besteht aus mehreren Hauptkomponenten:

- Anoden – verantwortlich für die Bereitstellung von Schutzstrom und den allmählichen Verschleiß anstelle der Rohrleitung.

- Gleichstromquellen – werden beim ICCP-Schutz zur kontrollierten Abgabe von Elektronen an die Rohrleitung verwendet.

- Sensoren und Referenzsonden – zur Überwachung des Schutzniveaus und des elektrochemischen Potenzials der Anlage.

- Kabel und Verbindungssysteme – zur Sicherstellung einer wirksamen Übertragung des Schutzstroms.

Diese Systeme müssen regelmäßig überwacht und gewartet werden, um ihre Wirksamkeit und Anpassung an die Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Arten des kathodischen Schutzes

Der kathodische Schutz von Ölpipelines kann auf zwei grundlegende Arten realisiert werden: einerseits durch den Einsatz von galvanischen (Opfer-)Anoden, andererseits durch die Zufuhr von Gleichstrom aus einer externen Quelle, bekannt als ICCP (Impressed Current Cathodic Protection). Die Wahl der optimalen Methode richtet sich dabei nach verschiedenen Faktoren, wie den Umgebungsbedingungen, der Länge der Pipeline sowie der elektrischen Leitfähigkeit des umgebenden Mediums. Diese Kriterien sind entscheidend, um eine maßgeschneiderte Lösung für den effektiven Korrosionsschutz zu gewährleisten und so die langfristige Funktionsfähigkeit der Pipeline sicherzustellen.

Galvanischer kathodischer Schutz

Der galvanische Schutz beruht auf der Verwendung von Opferanoden, die aus Metallen mit einem niedrigeren elektrochemischen Potenzial im Vergleich zum Material der Rohrleitung bestehen. Durch diese Anoden wird eine kontrollierte Korrosion in Gang gesetzt, wodurch das Rohrleitungsmetall vor schädlichen Beschädigungen geschützt wird.

In solchen galvanischen Schutzsystemen kommen in der Regel Anoden aus Zink, Magnesium oder Aluminium zum Einsatz. Diese Metalle zeichnen sich durch ein höheres elektrochemisches Potenzial als Rohrleitungsstahl aus, wodurch sie Elektronen an die zu schützende Struktur abgeben und sich im Laufe der Zeit allmählich abnutzen.

Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand: Es ist keine externe Stromquelle erforderlich, was die Installation erheblich vereinfacht. Zudem zeigt der galvanische Schutz besonders gute Ergebnisse in Umgebungen mit geringem Widerstand, wie etwa im Meerwasser, und erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand, da das System passiv arbeitet.

Dennoch bringt auch diese Methode ihre Herausforderungen mit sich. Dazu gehören die begrenzte Lebensdauer der Anoden, die im Verlauf der Zeit abnutzen und ersetzt werden müssen, sowie eine geringere Wirksamkeit in Umgebungen mit hohem spezifischen Widerstand, wie etwa in trockenen Böden, wo sich der Schutzstrom nur schwach ausbreitet.

Kathodischer Schutz mit Fremdstrom (ICCP)

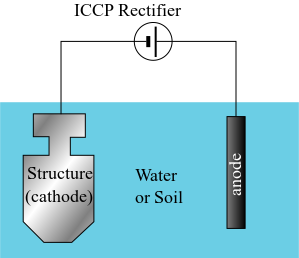

Beim kathodischen Korrosionsschutz mit Fremdstrom (ICCP) wird eine externe Gleichstromquelle genutzt, um gezielt Elektronen in die Rohrleitung zu leiten und somit die Gefahr der Korrosion zu eliminieren. Diese fortschrittliche Methode kommt vor allem bei langen Rohrleitungen und in Umgebungen mit hohem Widerstand zum Einsatz, wo konventionelle Schutzmaßnahmen nicht ausreichend wären.

Das ICCP-System setzt auf unlösliche Anoden aus besonders zersetzungsbeständigen Materialien, wie Titan, das mit gemischten Metalloxiden (MMO) beschichtet ist, sowie Graphit oder metallurgischem Silizium. Ein Gleichrichter, der die Anoden mit Spannung versorgt, erzeugt einen kontinuierlichen Schutzstrom, der Elektronen in die Pipeline fließen lässt und sie somit vor Oxidation bewahrt. Diese hochentwickelte Technologie garantiert einen effizienten und zuverlässigen Korrosionsschutz, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Die Vorteile dieser Methode sind: langfristiger Schutz, da ICCP-Anoden nicht so schnell verschleißen wie galvanische Anoden, einstellbare Schutzintensität, die eine Anpassung des Schutzniveaus an sich ändernde Betriebsbedingungen ermöglicht, und die Möglichkeit, große Pipelines und Offshore-Anlagen zu schützen, bei denen galvanische Anoden nicht ausreichen würden.

Beschränkungen des ICCP-Schutzes: Es erfordert elektrische Energie, was zusätzliche Betriebskosten, Schutz gegen Stromausfälle und kompliziertere Installation erfordert Überwachung und regelmäßige Anpassung des Systems.

Hauptbestandteile eines kathodischen Schutzsystems

Ein System für den kathodischen Korrosionsschutz besteht aus einer Reihe von Schlüsselkomponenten, die zusammen einen wirksamen Schutz der Pipelines gegen Korrosion bilden. Entscheidend für die Langlebigkeit der Transportinfrastruktur sind die richtige Auswahl und die regelmäßige Wartung.

Anoden

Anoden in kathodischen Schutzsystemen dienen als Quelle von Elektronen, die dem Korrosionsprozess entgegenwirken. Abhängig von der Art des kathodischen Schutzes werden verschiedene Arten von Anoden verwendet:

- Galvanische (Opfer-) Anoden – sind aus elektrochemisch aktiveren Metallen als Rohrleitungsstahl hergestellt. Die gebräuchlichsten Anoden bestehen aus Zink, Magnesium und Aluminium, die sich nach und nach auflösen und dabei Elektronen an die geschützte Anlage abgeben. Sie werden hauptsächlich in unterirdischen Rohrleitungen und Schiffsanlagen verwendet.

- Unlösliche Anoden (ICCP) – werden in kathodischen Schutzsystemen mit Außenstrom verwendet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Titan und sind mit Mischmetalloxiden (MMO), Graphit und metallurgischem Silizium beschichtet. Ihre Aufgabe ist es, Schutzstrom zu leiten, ohne zu verschleißen, und so einen langfristigen Schutz für große Anlagen zu bieten.

Die richtige Auswahl der Anode ist entscheidend für die Wirksamkeit des kathodischen Schutzes. Faktoren wie die Betriebsumgebung, die Länge der Rohrleitung und die elektrische Leitfähigkeit des Mediums bestimmen die Auswahl eines bestimmten Anodentyps.

Stromquellen

In kathodischen ICCP-Schutzsystemen stellt die Gleichstromquelle eine unverzichtbare Schlüsselfunktion dar, da sie die kontrollierte Abgabe von Elektronen an die Pipeline ermöglicht. Es existieren zwei wesentliche Typen von Stromquellen, die für den effektiven Schutz erforderlich sind:

- Gleichrichter – Diese Geräte wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um und liefern diesen mit einer präzise geregelten Spannung und Stromstärke. So lässt sich das Niveau des kathodischen Schutzes exakt an die jeweiligen Betriebsbedingungen anpassen.

- Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen – In abgelegenen Gebieten, die weit vom Stromnetz entfernt sind, kommen Stromversorgungssysteme auf Basis von Solarzellen und Windturbinen zum Einsatz. Diese Systeme bieten nicht nur Energieunabhängigkeit, sondern senken auch die Betriebskosten erheblich.

Für den einwandfreien Betrieb eines kathodischen Korrosionsschutzsystems ist es unerlässlich, dass sowohl Spannung als auch Strom kontinuierlich überwacht werden. Nur so lässt sich das optimale Niveau des Korrosionsschutzes sicherstellen und die langfristige Funktionsfähigkeit der Pipeline garantieren.

Überwachung und Kontrolle des Systems

Um die Wirksamkeit des kathodischen Schutzes zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Kontrolle des elektrochemischen Potentials der Rohrleitung erforderlich. Zu diesem Zweck werden verschiedene Überwachungstechniken eingesetzt:

- Referenzsonden (Messelektroden) – werden in der Nähe der geschützten Anlage angebracht und ermöglichen die Messung des Potenzials der Pipeline im Verhältnis zur Umgebung. Die am häufigsten verwendeten Elektroden sind Cu/CuSO₄ (Kupfer/Kupfersulfat) für unterirdische Pipelines und Ag/AgCl (Silber/Silberchlorid) für Schiffsanlagen.

- Korrosionsstromsensoren – erkennen Anomalien im Schutzstromfluss und ermöglichen eine schnelle Reaktion im Falle eines Systemausfalls.

- Fernüberwachungssysteme – nutzen IoT- und Telemetrie-Technologien, um die Parameter des kathodischen Schutzes in Echtzeit zu verfolgen und auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren.

Regelmäßige Inspektion und Überwachung ermöglichen die schnelle Erkennung potenzieller Fehler und die Anpassung der Systemparameter, wodurch die Effizienz des Schutzes erhöht und die Wartungskosten gesenkt werden.

Kabel und Anschlusssysteme

Bei kathodischen Schutzsystemen ist die Auswahl der richtigen Kabel und elektrischen Verbindungen von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass der Schutzstrom ungehindert und effektiv fließen kann. Die wichtigsten Komponenten eines solchen Systems umfassen: Kabel, die nicht nur resistent gegen Korrosion sind, sondern auch mechanische Beschädigungen standhalten. Diese Kabel sind mit einer Isolierschicht versehen, die sie zuverlässig vor Feuchtigkeit und Chemikalien schützt. Anodische und kathodische Anschlüsse, die ausreichend isoliert sein müssen, um Stromverluste zu minimieren und die Effizienz des Schutzes zu gewährleisten. Prüfkästen und Prüfpunkte, die es ermöglichen, die Wirksamkeit des Systems an verschiedenen Stellen entlang der Pipeline zu überwachen und zu überprüfen.

Unsachgemäß ausgeführte Verbindungen können schnell zu einem Verlust des Schutzstroms führen, was die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes erheblich beeinträchtigt. Daher ist die Qualität und Auswahl der Elektroinstallation von grundlegender Bedeutung für den Erfolg und die Effektivität des gesamten Systems. Jeder einzelne Bestandteil muss sorgfältig ausgewählt und fachgerecht installiert werden, um einen zuverlässigen und langanhaltenden Schutz zu gewährleisten. Ein kathodisches Schutzsystem besteht aus vielen zusammenwirkenden Komponenten, deren ordnungsgemäße Funktion einen wirksamen Korrosionsschutz gewährleistet. Anoden, Stromquellen, Überwachungssysteme sowie Kabel und Verbindungen müssen richtig dimensioniert sein und regelmäßig überprüft werden, um den langfristigen Schutz von Ölpipelines zu gewährleisten.

Praktische Anwendung des kathodischen Schutzes in Ölpipelines

Der kathodische Schutz ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden des Korrosionsschutzes in Ölpipelines. Seine Wirksamkeit hat sich bei vielen Projekten auf der ganzen Welt bewährt, sowohl bei unterirdischen als auch bei Unterwasseranlagen. In diesem Abschnitt erörtern wir reale Anwendungsfälle des kathodischen Schutzes, Herausforderungen bei seiner Umsetzung und wichtige Branchenvorschriften.

Anwendung des kathodischen Schutzes unter verschiedenen Bedingungen

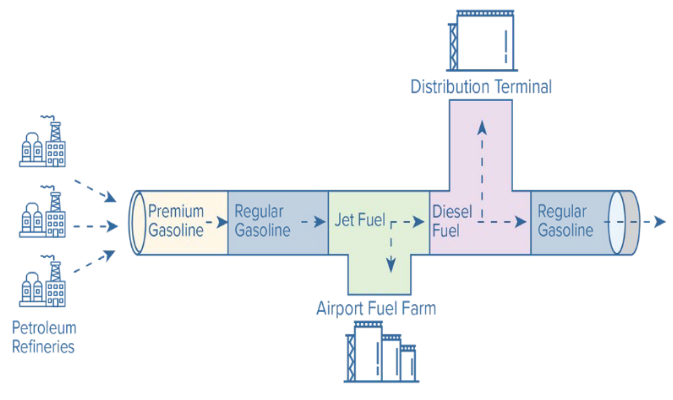

In Pipelines, die Rohöl und dessen Produkte transportieren, spielt der kathodische Schutz eine entscheidende Rolle. Er schützt zuverlässig vor Korrosion, die durch den Kontakt des Metalls mit feuchtem Boden und Grundwasser entsteht. Besonders in Umgebungen mit niedrigem Bodenwiderstand, wie feuchten oder sumpfigen Gebieten, kommen häufig galvanische Anoden zum Einsatz. In Regionen mit hohem Bodenwiderstand, wie zum Beispiel in Wüsten oder trockenen Gebieten, muss jedoch ein kathodischer Korrosionsschutz eingesetzt werden, da der natürliche Schutzstromfluss in solchen Gebieten stark begrenzt ist.

Offshore-Pipelines sind besonderen Belastungen ausgesetzt, da sie dem aggressiven Meerwasser ausgesetzt sind, das als starker Elektrolyt die Korrosionsprozesse erheblich beschleunigt. In dieser anspruchsvollen Umgebung ist der galvanische kathodische Schutz mit Aluminium- oder Zinkanoden die bevorzugte Lösung. Diese Methode bietet langfristigen Schutz, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Für größere Offshore-Strukturen, wie Ölplattformen und Schiffsterminals, kommen in der Regel ICCP-Systeme (Impressed Current Cathodic Protection) zum Einsatz. Diese Systeme ermöglichen eine präzise Überwachung und Kontrolle des Schutzniveaus, was besonders für komplexe und wertvolle Infrastrukturen von großer Bedeutung ist.

Herausforderungen bei der Umsetzung des kathodischen Schutzes

Trotz der Wirksamkeit des kathodischen Schutzes ist seine Umsetzung mit verschiedenen technischen und betrieblichen Herausforderungen verbunden. Zu den häufigsten Problemen gehören:

- Fehlerhafte Systemauslegung – Eine ungenaue Platzierung der Anoden oder eine falsche Festlegung der Schutzstromparameter kann dazu führen, dass der Pipelineschutz ineffektiv wird und sogar lokale Schäden beschleunigt werden.

- Schwankende Umweltbedingungen – Unterschiedliche Bodenzusammensetzungen, der Salzgehalt des Wassers oder Temperaturveränderungen können es erforderlich machen, das ICCP-Schutzsystem regelmäßig anzupassen, um das Schutzniveau an die variierenden Betriebsbedingungen zu optimieren.

- Interferenzen durch benachbarte Anlagen – In Gebieten, in denen zahlreiche Rohrleitungen, Kabel oder Energieinfrastrukturen miteinander verknüpft sind, können Störungen im Schutzstromfluss auftreten. Dies erfordert eine gründliche Untersuchung und Optimierung des gesamten Systems, um die volle Effektivität zu gewährleisten.

- Wartung und kontinuierliche Überwachung – Kathodische Schutzsysteme benötigen regelmäßige Inspektionen und Messungen, um ihre langfristige Wirksamkeit sicherzustellen. Eine mangelnde Überwachung kann zu unbemerkten Ausfällen führen und den Verfall der Pipelines deutlich beschleunigen.

Normen und Vorschriften für den kathodischen Schutz

Der kathodische Korrosionsschutz in der Erdöl- und Erdgasindustrie ist durch internationale Normen und Standards streng geregelt, in denen die Anforderungen an die Auslegung, den Einbau und die Überwachung der Schutzsysteme festgelegt sind. Die wichtigsten Normen sind:

- NACE SP0169 – eine von der National Association of Corrosion Engineers (NACE) entwickelte internationale Norm, die Regeln für den Entwurf und die Instandhaltung von kathodischen Schutzsystemen für unterirdische Rohrleitungen festlegt.

- ISO 15589-1 – eine internationale Norm zum kathodischen Schutz von Stahlrohrleitungen, die sowohl ICCP-Systeme als auch galvanische Anoden berücksichtigt.

- DNV-RP-F103 – Richtlinien für den kathodischen Schutz von Rohrleitungen und Unterwasserstrukturen, anwendbar auf die Offshore-Industrie.

- EN 12954 – eine europäische Norm, die Anforderungen an den kathodischen Schutz von Rohrleitungen für den Transport von Kohlenwasserstoffen und Wasser festlegt.

Die Einhaltung dieser Vorschriften ist der Schlüssel zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und eines wirksamen Korrosionsschutzes.

Vorteile des kathodischen Schutzes

Der kathodische Schutz spielt eine zentrale Rolle beim Schutz von Ölpipelines vor Korrosion und sichert deren langfristige Haltbarkeit sowie Zuverlässigkeit. Durch die gezielte Minimierung von Korrosionsprozessen wird er zur effizientesten Methode, um die Instandhaltungskosten zu senken, das Ausfallrisiko zu verringern und gleichzeitig alle behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies macht ihn zu einer der kosteneffektivsten Lösungen für die Übertragungsinfrastruktur.

Korrosionsanfällige Rohrleitungen erfordern regelmäßige Inspektionen und Reparaturen, die nicht nur hohe Betriebskosten verursachen, sondern auch das Risiko von Ausfallzeiten im Rohstofftransport erhöhen. Der kathodische Schutz jedoch verlangsamt oder unterbindet Korrosionsprozesse deutlich, was die Lebensdauer der Pipelines um Jahrzehnte verlängern kann. Dadurch werden nicht nur Rohrleitungsabschnitte seltener ersetzt, sondern auch Ausfälle reduziert und Wartungskosten gesenkt.

Ein unzureichender Korrosionsschutz kann gravierende Folgen haben, wie Öl- und Gaslecks, die eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt darstellen und den Betreibern von Pipelines hohe finanzielle Strafen einbringen können. Kathodische Schutzsysteme minimieren das Risiko von Pipeline-Perforationen und unkontrollierten Lecks, verhindern potenzielle Umweltkatastrophen und erhöhen damit die Sicherheit des Rohöltransports.

Neben den technischen Vorteilen erfüllt der kathodische Schutz auch wichtige internationale Sicherheitsnormen, wie etwa NACE SP0169 und ISO 15589-1, die den Einsatz von Korrosionsschutzmaßnahmen regeln. Der gezielte Einsatz dieser Technologie sorgt nicht nur für Einhaltung der Sicherheitsstandards, sondern verringert zugleich die finanziellen Risiken durch mögliche Sanktionen und Schäden.

Methoden des kathodischen Schutzes in Ölpipelines – Zusammenfassung

Um Ölpipelines vor Korrosion zu schützen und ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist der kathodische Korrosionsschutz eine unverzichtbare Methode. Kathodischer Korrosionsschutz verringert die Metallverluste, das Ausfallrisiko und die Instandhaltungskosten.

Moderne kathodische Schutzsysteme, die durch moderne Überwachungs- und Steuerungstechnologien unterstützt werden, ermöglichen eine effiziente Anpassung des Schutzniveaus an sich ändernde Bedingungen. Ihr Einsatz wird nicht nur empfohlen, sondern ist auch durch internationale Normen und Sicherheitsstandards vorgeschrieben, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Ölinfrastrukturmanagements macht.

Dieser Artikel basiert auf dem Buch „Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production“ von Robert Heidersbach.