Structure et propriétés des alliages métalliques

Table des matières

Pourquoi les métaux purs ne suffisent-ils pas ?

Bien que les métaux purs possèdent des propriétés uniques, ces dernières sont, dans la pratique technique, rarement suffisantes.

L’aluminium, le fer et le cuivre, à l’état pur, sont fréquemment trop mous, peu résistants à l’abrasion ou à la corrosion, ou même aux températures élevées, pour arriver à répondre aux exigences contemporaines des matériaux de construction modernes. C’est pourquoi, depuis des siècles, les hommes cherchent à améliorer les métaux, ce qui a conduit à la création d’alliages, c’est-à-dire des mélanges de deux ou de plusieurs éléments, dont au moins un est un métal.

La fusion de différents composants et le contrôle de leur solidification permettent de créer des matériaux entièrement nouveaux, dont les propriétés mécaniques, physiques et chimiques peuvent être précisément adaptées à des applications spécifiques. L’acier en est un exemple parlant. La simple addition de carbone au fer modifie considérablement sa dureté et sa résistance, ce qui en fait l’un des matériaux d’ingénierie les plus courants et les plus polyvalents.

Les propriétés de tels alliages ne résultent pas de la présence d’éléments d’alliage, mais, et souvent principalement, de leur structure interne. La disposition des atomes dans le réseau cristallin, la répartition des divers éléments dans le matériau, l’apparition de différentes phases et transformations… Tous ces facteurs sont déterminants pour le comportement d’un alliage mis en conditions réelles d’utilisation. La compréhension de telles relations permet de concevoir des matériaux, de manière ciblée, en sélectionnant leur composition chimique, tout en contrôlant leur structure interne.

Dans les sections suivantes de cet article, nous allons examiner différents types de structures d’alliages, allant des solutions solides aux composés intermétalliques, tout en évoquant les phases complexes présentant des structures électroniques inhabituelles. Nous verrons que ce qui se passe au niveau atomique détermine le comportement de l’ensemble du matériau.

Alliages métalliques à l’état liquide et gazeux

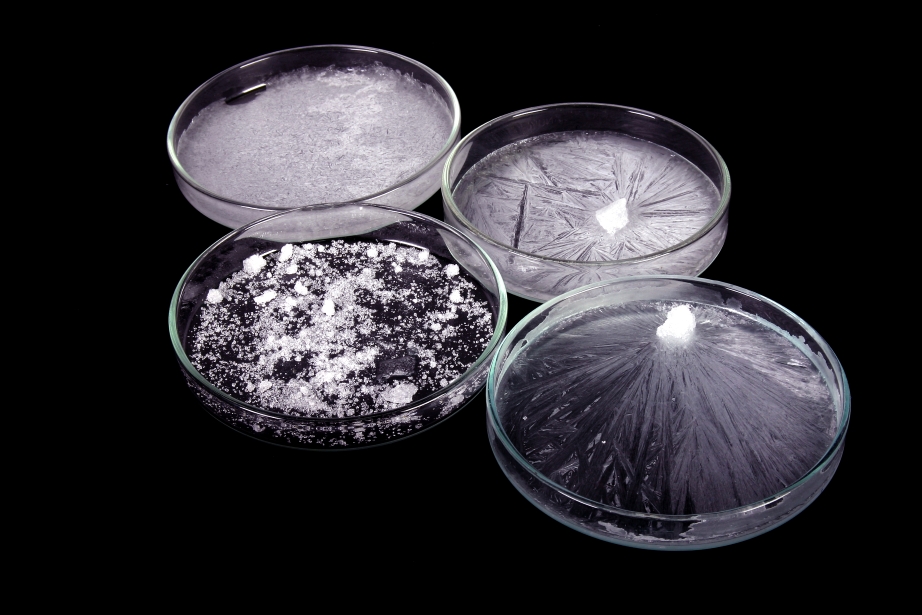

Bien que nous analysions le plus souvent les alliages métalliques à l’état solide, leur histoire commence bien en amont, lorsque les composants sont combinés sous forme liquide. Dans cet état, les atomes sont disposés de manière aléatoire, se déplacent librement les uns par rapport aux autres et forment alors un mélange homogène, à condition qu’ils soient mutuellement solubles. Les alliages liquides, tels que le fer, le cuivre ou l’aluminium en fusion, présentent des propriétés typiques des liquides, mais ils disposent de tout le potentiel permettant de former des structures complexes, après solidification.

À l’état liquide, une diffusion très intense se produit, ce qui favorise la répartition uniforme des éléments dans tout le volume du métal. De plus, d’un point de vue pratique, la facilité de mélange des composants et leur homogénéité chimique, dans un état liquide, facilitent le contrôle du processus de coulée ou de solidification. Néanmoins, c’est au moment de la cristallisation que commence la formation de la structure de l’alliage, et le déroulement de ce processus dépend de la composition, nécessairement, mais aussi de la vitesse de refroidissement et de la présence de noyaux de cristallisation.

Dans certaines conditions particulières, des systèmes d’alliages gazeux peuvent également se former, bien que ceux-ci aient davantage d’importance en laboratoire qu’en industrie. Les mélanges métalliques à l’état de vapeur, qui forment des systèmes homogènes dans lesquels les vapeurs des différents composants peuvent réagir entre elles avant que la condensation ne se produise, en sont un exemple. Ces phénomènes sont notamment primordiaux dans la technologie des revêtements sous vide et la recherche physico-chimique, alors que les équilibres de phase sont analysés sur une large plage de températures.

L’état liquide et, dans une moindre mesure, l’état gazeux, jouent un rôle prépondérant dans l’ingénierie des matériaux, durant les phases initiales de formation de la structure des alliages. C’est souvent au stade de la solution liquide que vont se déterminer l’homogénéité chimique, la pureté et la formabilité d’une phase spécifique, après sa solidification. La compréhension des phénomènes qui se produisent à haute température est donc une étape clé dans la conception et le contrôle de la qualité des alliages métalliques modernes.

Solutions solides

Lorsque l’alliage liquide se cristallise, les atomes des différents éléments commencent à occuper des positions spécifiques dans le réseau cristallin émergeant. Lorsque les atomes d’un élément d’impureté pénètrent dans la structure cristalline du métal de base, formant une phase homogène avec une distribution constante des composants, nous obtenons une solution solide. Ce type de structure sert de base à la plupart des alliages métalliques industriels et il représente la forme fondamentale de renforcement des matériaux, éliminant la nécessité de créer des composés chimiques distincts.

Les solutions solides ne peuvent se former que lorsque les atomes des différents éléments sont suffisamment compatibles, en termes de taille, de structure cristalline et de configuration électronique. Quand ces conditions sont réunies, les atomes d’impuretés, étrangers, peuvent être incorporés dans le réseau cristallin du métal de base, sans le déformer de manière significative. C’est cette disposition qui permet de maintenir la continuité de phase, tout en introduisant des perturbations locales qui affectent considérablement les propriétés physiques et mécaniques du matériau.

L’une des principales caractéristiques des solutions solides est leur nature monophasique. Quel que soit le nombre de composants, l’ensemble du matériau présente une structure cristalline uniforme, ce qui le distingue des systèmes multiphasiques, dans lesquels coexistent plusieurs types différents de cristallisation. Les solutions solides permettent donc au matériau de rester cohésif, tout en laissant la possibilité de contrôler ses paramètres, par exemple en augmentant sa résistance, sa dureté ou sa résistance à la corrosion.

Presque tous les alliages techniques, depuis les bronzes et le laiton, jusqu’aux aciers alliés, en passant par les superalliages de nickel, contiennent, comme composant structurel fondamental, des solutions solides. Leur présence détermine le comportement du matériau lors de l’usinage plastique, sa réaction aux changements de température et son vieillissement ou ses transformations de phase durant l’utilisation.

Solutions solides intergranulaires et intragranulaires

Bien que le terme « solution solide » désigne une phase homogène, sa nature réelle peut prendre différentes formes, selon la partie et la manière dont les atomes d’impuretés sont répartis dans le réseau cristallin du métal de base. Il existe deux types fondamentaux de solutions. Les solutions interstitielles et les solutions de substitution, chacune impliquant un mécanisme différent d’incorporation des atomes étrangers, ce qui a un effet distinct sur les propriétés du matériau.

Dans les solutions de substitutions, les atomes du composant impur remplacent certains des atomes du métal de base dans les sites réguliers du réseau cristallin. Cela signifie que, tout en conservant le type et la symétrie du réseau, les impuretés pénètrent directement dans sa structure, modifiant les distances locales interatomiques et les contraintes internes. De telles solutions peuvent se former lorsque le rayon atomique de l’élément impur est proche de celui de l’atome hôte, tout en conservant une compatibilité structurelle et électronique. Un bon exemple d’un tel système est un alliage de cuivre et de nickel, dans lequel les deux réseaux ont des paramètres cristallographiques similaires, ce qui permet aux impuretés de nickel de remplacer facilement les atomes de cuivre.

Dans les solutions interstitielles, en revanche, les atomes de l’élément impur n’occupent pas les hôtes du réseau, mais pénètrent dans les espaces libres, appelés cavités interstitielles, à trouver entre les atomes du métal de base. Ce type de solution est caractéristique des situations où les atomes d’impuretés sont beaucoup plus petits que les atomes du solvant, qui reste l’élément principal du réseau.

Dans le cas des métaux, cela s’applique le plus souvent à des éléments non métalliques, tels que le carbone, l’azote ou l’hydrogène, qui peuvent pénétrer dans la structure métallique et former ce que nous appelons des solutions interstitielles. Un exemple classique reste l’acier, qui est une solution de fer et de carbone dans laquelle de petits atomes de carbone sont incorporés dans les espaces entre les atomes de fer.

Ces deux types de solutions solides ont une influence, et non des moindres, sur les propriétés mécaniques des métaux. L’introduction d’impuretés, tant dans les nœuds du réseau cristallin que dans les espaces interstitiels, provoque des perturbations locales dans la structure, qui entravent le mouvement des dislocations et augmentent ainsi la dureté et la résistance de l’alliage. Ceci peut également affecter la conductivité thermique et électrique, la résistance chimique ainsi que le comportement du matériau, lors de la déformation plastique.

Comment le réseau cristallin influence les propriétés des alliages métalliques

Dans une solution solide idéale, la distribution des atomes d’impuretés dans le réseau cristallin du métal de base peut être aléatoire, ce qui entraîne une dispersion statistique des atomes étrangers parmi les atomes du solvant. Cependant, dans de nombreux cas, en particulier lors de rapports de concentration appropriés et dans des conditions de température spécifiques, les atomes commencent à montrer une tendance à s’agencer de manière ordonnée dans l’espace du réseau. Au lieu d’une disposition aléatoire, ils forment alors des configurations répétitives qui conduisent à la formation de structures ordonnées disposant ainsi de leurs propriétés physiques distinctes.

Ce type d’ordre consiste en des atomes d’éléments différents occupant des positions strictement définies dans le réseau, formant une superstructure dans laquelle il est possible de prédire quel type d’atome se trouvera à un nœud donné.

De telles structures apparaissent généralement lorsqu’il existe de fortes interactions chimiques ou bien des différences d’énergie de liaison entre les éléments de l’alliage, qui favorisent des configurations spatiales spécifiques. Le processus d’ordonnancement peut se produire spontanément lors du refroidissement lent de l’alliage ou être induit délibérément par un traitement thermique approprié.

L’ordonnancement des atomes modifie la géométrie locale du réseau cristallin, tout en affectant les propriétés mécaniques, électriques et magnétiques du matériau. Par rapport aux solutions désordonnées, les structures ordonnées présentent fréquemment une plus grande dureté et une meilleure stabilité thermodynamique, mais peuvent par ailleurs se caractériser par une plasticité réduite, ce qui est primordial dans les applications structurelles et technologiques.

Le système Cu₃Au, dans lequel les atomes de cuivre et d’or occupent des positions spécifiques dans un réseau cubique centré, est un bon exemple de structure ordonnée. Dans cette configuration, une phase avec une distribution atomique régulière se forme, ce qui apporte au matériau des propriétés qui ne sont pas présentes dans une solution aléatoire standard contenant les mêmes éléments. Les solutions solides ordonnées peuvent également présenter des effets de diffraction spécifiques, ce qui permet de détecter et d’analyser leur présence à l’aide de rayons X.

L’introduction d’un ordre structurel est donc l’un des moyens les plus subtils de modifier les propriétés des matériaux. Celle-ci permet d’améliorer les performances, et, de plus, de contrôler précisément la structure au niveau atomique, ce qui établit un outil de plus en plus recherché et largement utilisé dans l’industrie actuelle des matériaux.

Phases intermétalliques et composés chimiques

Dans certains systèmes spécifiques d’alliages, au lieu de simples solutions solides, même ordonnées, se forment parfois des structures cristallines totalement nouvelles, distinctes à la fois du métal de base et de l’élément d’alliage. Ces nouvelles formes structurelles indépendantes, appelées phases intermétalliques, constituent l’un des phénomènes les plus complexes de l’ingénierie des alliages. Bien qu’elles semblent être des mélanges de deux ou de plusieurs éléments, leur nature est finalement plus proche de celle des composés chimiques que des solutions classiques.

Les phases intermétalliques se caractérisent par un rapport strictement défini entre les atomes des éléments qui les composent, ce qui signifie que leur composition chimique n’est pas fluide, mais généralement limitée à une gamme stœchiométrique étroite. Leur structure cristalline se caractérise par un arrangement, régulier et ordonné, des atomes dans des configurations spécifiques, souvent complexes, parfois complètement différentes de celles que nous trouvons dans les structures fondamentales des métaux. Il peut s’agir de systèmes cubiques, rhombiques, tétragonaux ou même hexagonaux, avec un grand nombre d’atomes dans la maille élémentaire.

La formation de phases intermétalliques est le plus souvent le résultat d’interactions chimiques fortes entre les composants, telles que des différences d’électronégativité, de taille ionique ou de structures électroniques. Elles résultent souvent d’un équilibre énergétique local, dans lequel la disposition des atomes dans un composé régulier et compact se révèle plus avantageuse que la disposition aléatoire caractéristique des solutions solides. Nous trouvons des exemples de telles phases dans le Fe₃C (cémentite), le Mg₂Pb et le CuZn, ainsi que dans quelques arrangements plus « exotiques », utilisés dans les alliages de titane, de nickel et d’aluminium.

Les phases intermétalliques ont un impact significatif sur les propriétés d’un matériau. D’une part, elles peuvent augmenter considérablement la dureté et la résistance à l’abrasion, car elles sont généralement très cassantes et difficiles à déformer. D’autre part, leur présence peut réduire la plasticité et l’usinabilité, ce qui nécessite un équilibre minutieux entre leur quantité et leur répartition. Dans les matériaux d’ingénierie, en particulier dans les aciers et dans les superalliages, ces phases sont souvent des composants intentionnellement contrôlés de la microstructure, obtenus par des traitements thermiques appropriés tels que le recuit ou le vieillissement.

La gestion de la présence de phases intermétalliques est une importante gageure dans la métallurgie moderne. Leur formation correcte peut conduire à la création de matériaux aux propriétés véritablement uniques, allant des outils ultra-durs, ou bien des alliages résistants au fluage, jusqu’aux revêtements fonctionnels modernes utilisés dans les technologies aérospatiales.

Phases électroniques et interstitielles

Outre les solutions solides classiques et les phases intermétalliques, certains alliages métalliques présentent des systèmes encore plus complexes alors appelés phases électroniques et phases interstitielles. Leur formation n’est plus uniquement déterminée par la géométrie du réseau cristallin, ni par de simples relations stœchiométriques, mais par des interactions électroniques plus complexes, qui influencent leur stabilité et leurs propriétés.

Les phases électroniques apparaissent dans les alliages, dans lesquels le facteur déterminant pour la stabilité de la structure n’est pas un rapport spécifique d’atomes, mais le rapport entre les électrons de valence et le nombre d’atomes dans le réseau cristallin. En termes plus simples, un nombre particulier d’électrons par unité de structure détermine si une configuration donnée est énergétiquement favorable.

Ce phénomène a été décrit en détail dans le concept de Hume-Rothery*, qui montre que dans certains alliages, en particulier ceux contenant des métaux de transition, la formation de structures ordonnées dépend de valeurs seuils du nombre d’électrons par atome. Cela permet de prédire quelles phases vont se former dans un système d’alliages donné, même lorsque les différences de rayons atomiques et d’électronégativité ne sont pas immédiatement apparentes.

* William Hume-Rothery, chimiste et métallurgiste britannique – (1899-1968)

Les phases interstitielles, en revanche, sont caractéristiques des systèmes dans lesquels de petits atomes, tels que ceux de carbone, de bore ou d’hydrogène, occupent les espaces vides au sein du réseau cristallin d’un métal plus gros, formant des systèmes stables, présentant des proportions stœchiométriques bien définies. Contrairement aux solutions interstitielles simples, la disposition de ces petits atomes n’est en rien aléatoire. Elle suit des règles spécifiques, ce qui donne lieu à la formation d’une structure hautement ordonnée, présentant une maille élémentaire distincte. La cémentite (Fe₃C) est un exemple de phase de ce type, dans laquelle les atomes de carbone pénètrent dans la structure du fer, formant alors un composé très dur, mais cassant.

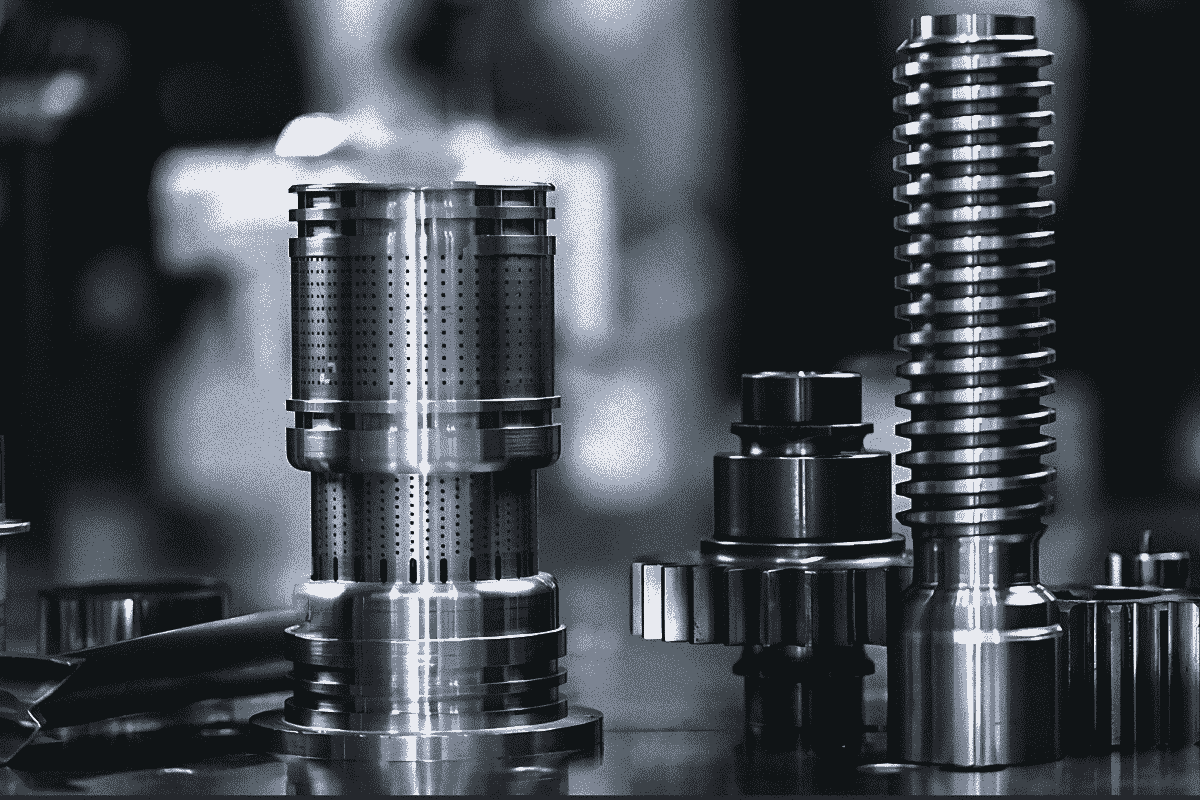

Les phases électroniques et interstitielles sont toutes deux essentielles, du point de vue de l’ingénierie des matériaux. Leur présence dans un alliage peut modifier considérablement les propriétés mécaniques, thermiques et électriques du matériau. Grâce à leur précipitation contrôlée, il est possible de créer des matériaux présentant une résistance accrue au fluage, une dureté accrue et une résistance aux températures élevées ainsi qu’aux environnements chimiques agressifs. Ces propriétés sont particulièrement appréciées dans les industries de l’aérospatiale, du nucléaire et de l’outillage, dans lesquelles il n’y a pas de place pour le compromis entre durabilité et sécurité.

Bien que leurs structures soient complexes et leurs mécanismes de formation difficiles à appréhender, surtout sans méthodes de recherche avancées, ces phases deviennent un outil de plus en plus prisé pour la modélisation délibérée de la microstructure et des propriétés des matériaux modernes.

Structure et propriétés des alliages métalliques – Résumé

L’ingénierie des matériaux modernes ne consiste pas à sélectionner les bons éléments seulement, mais surtout à façonner consciemment la structure interne des matériaux, depuis le niveau atomique à la microstructure, jusqu’à la macrostructure. Les alliages métalliques ne sont pas uniquement un mélange mécanique de composants… Ils forment des systèmes complexes dans lesquels la disposition des atomes, leurs interactions et leur organisation dans l’espace déterminent leurs propriétés physiques, chimiques et technologiques finales.

La compréhension des mécanismes de formation des solutions solides, des phases intermétalliques et des phases électroniques, ainsi que leur influence sur la structure cristalline, permet de mieux interpréter le comportement des matériaux connus, mais, en outre, permet de concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés précisément définies. C’est grâce à ce type de connaissances que nous développons aujourd’hui des alliages capables de résister à des températures extrêmes rencontrées dans les moteurs à réaction. Parmi ces types d’alliages, ceux à mémoire de forme réagissent aux stimuli thermiques, tandis que des aciers résistent à l’usure, dans les environnements industriels les plus exigeants.

La structure des alliages est, certes, un sujet d’analyse théorique, mais elle est à la base de toutes les activités technologiques, de conception et d’exploitation. La capacité à prédire comment un additif particulier va affecter une structure, ou bien quelles phases peuvent se former dans un système donné, tout ceci constitue les outils les plus importants dont dispose un ingénieur en matériaux. L’approfondissement de nos connaissances sur la structure interne des métaux et de leurs alliages reste donc un élément clé du développement des technologies modernes et de l’industrie innovante !