Qu’est-ce que la cristallisation des métaux ?

Table des matières

La cristallisation est l’un des phénomènes fondamentaux physico-chimiques, qui se produit avec les métaux et qui joue un rôle primordial dans leur production et dans leur traitement ultérieur. Ce processus, qui implique la transition du métal depuis l’état liquide vers l’état solide, grâce à l’agencement de ses atomes en une disposition cristalline régulière, détermine la structure et les propriétés du matériau obtenu. En fonction des conditions de solidification, telles que la température, la vitesse de refroidissement et la présence d’impuretés, le métal peut alors prendre différentes formes cristallines, qui, à leur tour, influent, entre autres, sur sa résistance, sa susceptibilité face à d’autres traitements et ses propriétés chimiques.

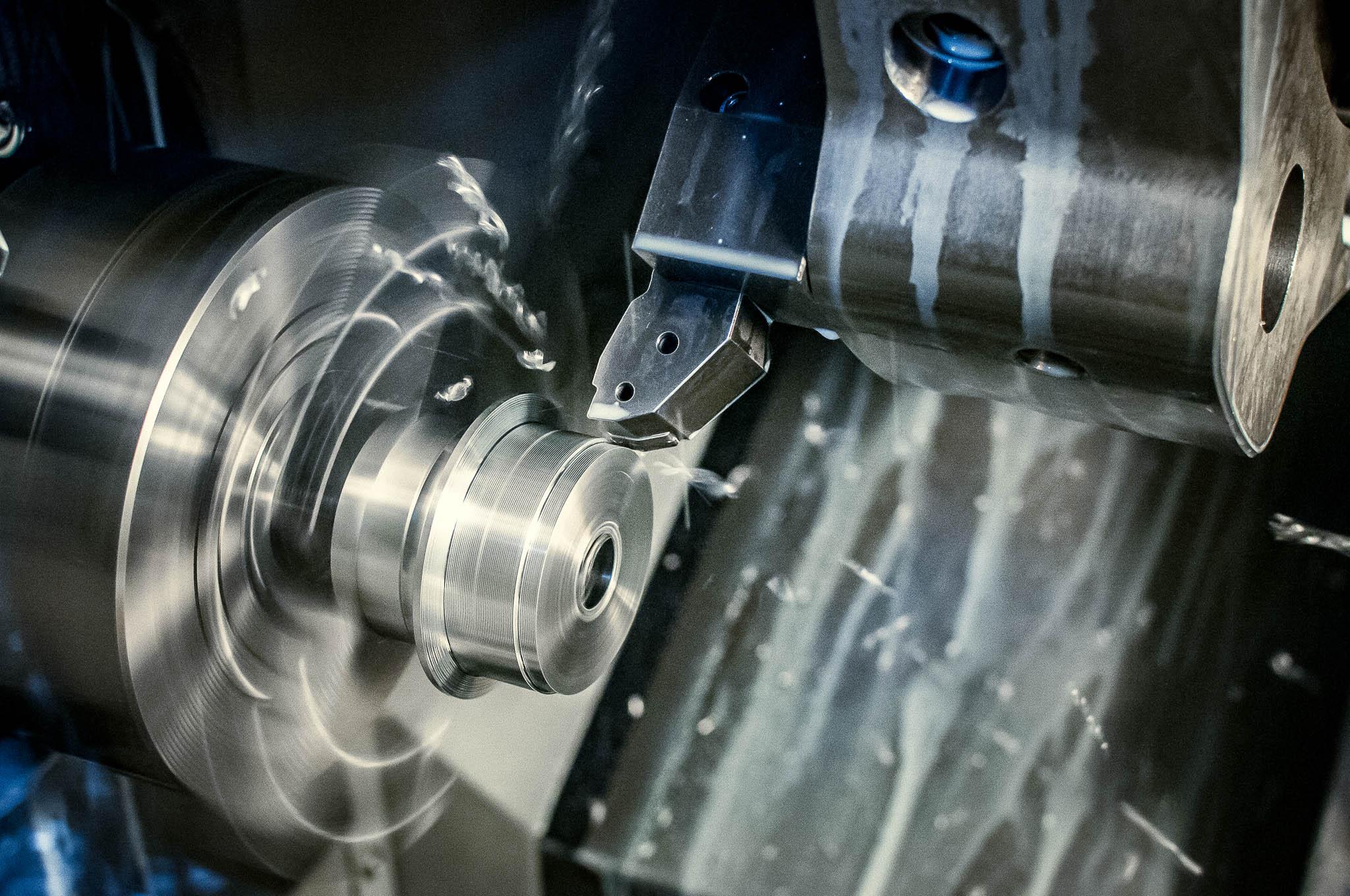

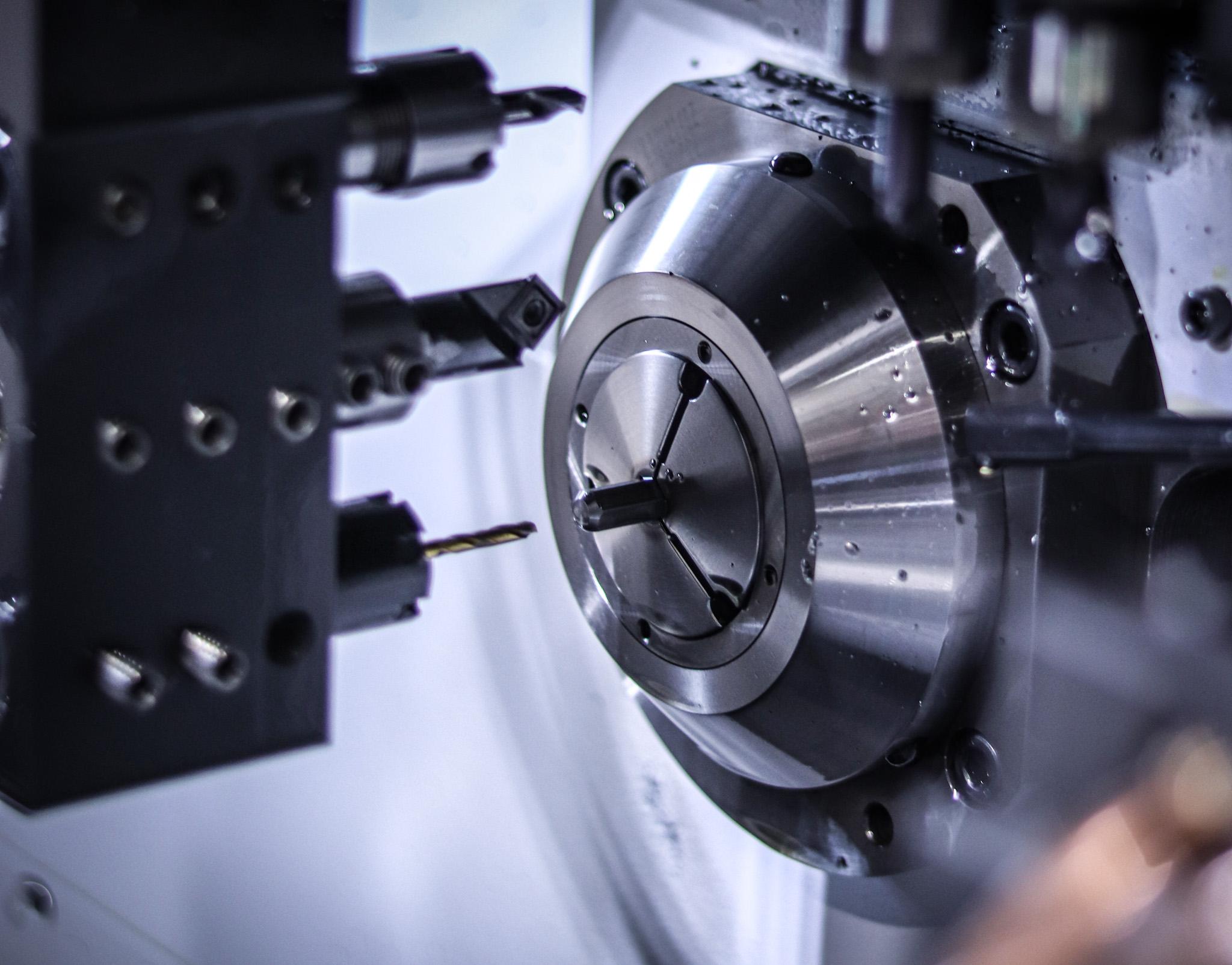

La compréhension de ces mécanismes de cristallisation est particulièrement importante dans des domaines tels que la métallurgie, la fonderie, l’ingénierie des matériaux et les techniques d’assemblage. Les applications pratiques de ces connaissances vont de la production d’acier et d’alliages spéciaux, jusqu’à la mise en forme contrôlée de la microstructure des matériaux utilisés, dans l’industrie aéronautique et pour l’énergie nucléaire. Cet article donne un aperçu des principes physiques et cinétiques qui régissent ce processus de cristallisation des métaux, en s’appuyant à la fois sur des connaissances théoriques et sur des observations pratiques.

Base énergétique des transformations de phase

Comme n’importe quelle autre substance, les métaux peuvent exister sous trois états de la matière, à savoir solide, liquide et gazeux. Le passage d’un état à l’autre se produit dans des conditions de température et de pression strictement définies, de plus caractéristiques de chaque élément. Sous pression atmosphérique, le point de fusion et le point d’ébullition sont particulièrement importants, car ce sont des propriétés physiques fondamentales des métaux.

D’un point de vue thermodynamique, seuls les processus qui conduisent à une diminution de l’énergie libre du système se produisent spontanément. Par conséquent, la phase formée dans un système donné présente une énergie libre inférieure à celle de la phase précédente. Plus l’énergie libre est faible, plus la stabilité d’une phase donnée est élevée, dans un ensemble de conditions données.

Pour le processus de cristallisation, il est important de comparer l’énergie libre des phases liquide et solide. En dessous de la température de cristallisation, c’est-à-dire le point de congélation, la phase la plus stable est la phase solide, car son énergie libre est plus faible. Au-dessus de cette température, la phase liquide est plus stable. Au point de transition, c’est-à-dire à la température théorique de cristallisation, les deux énergies libres sont égales, ce qui signifie que le liquide et le solide coexistent dans un état d’équilibre.

Cependant, pour que la cristallisation commence, le liquide doit être surfondu en dessous de son point de congélation théorique. La différence entre les températures théoriques et réelles, auxquelles la solidification commence, est appelée le degré de surfusion. De même, durant la fusion, une surchauffe peut se produire, c’est-à-dire que la température de transition peut se déplacer vers le haut, par rapport au point d’équilibre théorique.

Les transitions de phase s’accompagnent également d’effets thermiques. Dans le cas de la solidification, il s’agit de la libération de chaleur latente, et dans le cas de la fusion, de son absorption. Grâce à ce phénomène, des sections horizontales caractéristiques apparaissent sur les graphiques de chauffe et de refroidissement, indiquant les transformations qui ont lieu. Ces graphiques permettent d’observer et d’analyser le processus de cristallisation, au fil du temps.

Dans la pratique, nous observons également une hystérésis thermique, phénomène dans lequel la température de transition, lors du chauffage, diffère de la température de transition, lors du refroidissement. Ce phénomène est le résultat direct de la surchauffe ou bien du sous-refroidissement du liquide. Plus le refroidissement est lent, plus le degré de sous-refroidissement est faible et plus le processus est proche de la théorie.

Nucléation et croissance des cristaux

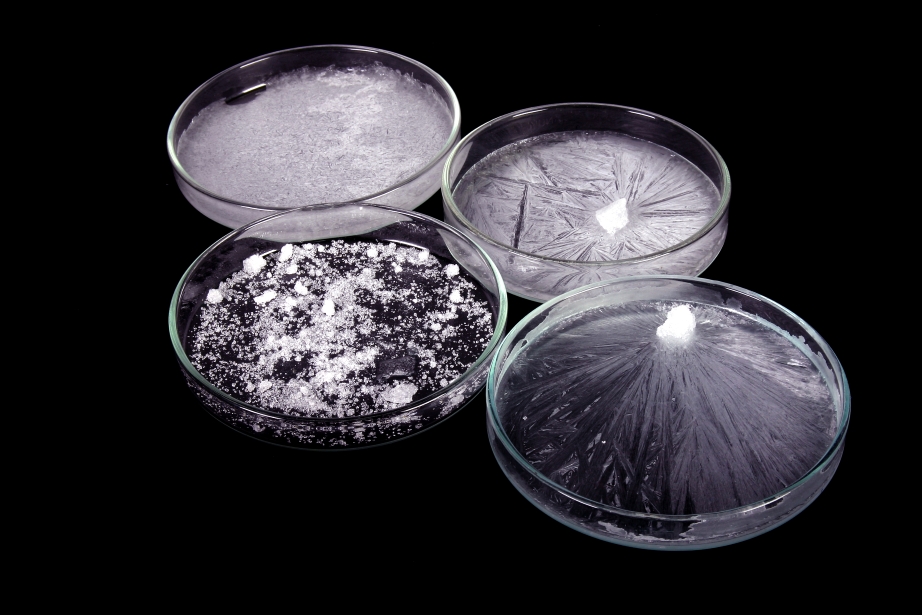

Le processus de cristallisation primaire, c’est-à-dire la transition du métal liquide à l’état solide, se déroule en deux étapes. Il consiste en la formation de noyaux cristallins stables, puis en la croissance de cristaux, à partir de ces noyaux.

La nucléation ne se produit que lorsque l’énergie totale du système diminue. D’une part, le passage de la phase liquide à la phase solide entraîne une diminution de l’énergie libre, ce qui favorise la cristallisation. D’autre part, toutefois, la formation d’une surface limite entre le liquide et le cristal génère une énergie de surface supplémentaire, qui présente l’effet inverse, ceci augmente l’énergie du système.

La cristallisation se produit lorsque la diminution de l’énergie libre, associée à l’ordonnancement des atomes, est supérieure à l’augmentation d’énergie résultant de la formation de la surface embryonnaire. L’équilibre de ces énergies est décrit par la formule suivante :

\[ \Delta F = -\Delta F_V \cdot V + \sigma \cdot A\]

- \(\Delta F_V\) – différence d’énergie libre par unité de volume,

- \(V\) – volume embryonnaire,

- \(\sigma\) – tension superficielle,

- \(A\) – surface du noyau.

En supposant que le noyau ait une forme sphérique, il est possible de calculer le rayon critique du noyau (rk), qui détermine la limite entre les noyaux stables et instables, de cette manière :

\[r_k = \frac{2\sigma}{\Delta F_V}\]

Seuls les noyaux dont le rayon est égal ou supérieur à rk seront stables et capables de se développer en cristaux à part entière. Les noyaux plus petits que rk se dissolvent à nouveau dans le liquide, car leur existence serait associée à une augmentation de l’énergie du système.

Le degré de surfusion du liquide a une influence déterminante sur la taille de rk. Plus la surfusion est importante, plus la différence d’énergie libre, entre le liquide et les cristaux, est grande, et plus le rayon critique est petit. Il en résulte la formation de noyaux plus stables, ce qui accélère la cristallisation et affine la structure métallique.

La présence d’inclusions solides étrangères dans le liquide peut également induire la nucléation. Ces particules, par exemple, des oxydes, des nitrures, des fissures dans le moule, peuvent réduire la tension superficielle locale et faciliter la nucléation hétérogène, même avec un sous-refroidissement moindre.

Simultanément à la nucléation se produit une croissance cristalline. Ce processus implique la fixation de couches successives d’atomes à la surface du noyau. Les dislocations hélicoïdales jouent ici un rôle particulièrement important, car leur présence facilite le processus de croissance. À ces endroits, une faille en spirale se forme, qui attire des atomes supplémentaires, ce qui entraîne une croissance cristalline continue et efficace. Ce phénomène a été décrit par F.C. Frank et il est connu sous le nom de spirale de croissance.

Facteurs influençant la cristallisation

Bien que le processus de cristallisation des métaux repose sur les principes de la thermodynamique et de la cinétique, dans les conditions industrielles réelles, il est influencé par de nombreuses variables externes. Ces facteurs influencent à la fois le nombre de noyaux cristallins formés et la vitesse de croissance des cristaux, ce qui se traduit directement par la structure finale du métal solidifié. Les facteurs les plus importants sont les suivants…

- La température du métal, avant la coulée et le temps pendant lequel il est maintenu à cette température. Plus la température est élevée et plus le temps est long, plus la possibilité d’éliminer les impuretés est grande et plus les conditions de solidification sont homogènes.

- La température de coulée influe sur le degré de surfusion, qui, à son tour, influence le nombre de noyaux et la structure granulaire.

- La méthode de coulée, notamment les techniques telles que la coulée par gravité, la coulée par siphon ou la coulée directionnelle, influent sur la répartition de la température dans le moule, ce qui régule le processus de cristallisation.

- La vitesse de refroidissement est l’un des paramètres les plus importants. Un refroidissement rapide favorise une structure à grains fins, tandis qu’un refroidissement lent conduit à une structure à grains grossiers.

- Type et température du moule de coulée, fabriqué à partir de matériaux qui conduisent bien la chaleur, par exemple, le métal et un moule froid, ceci accélère le transfert de chaleur, augmentant ainsi la surfusion du liquide.

- Qualité du métal liquide, avec ou sans la présence d’inclusions non métalliques, par exemple, des oxydes, des sulfures, ce qui peut influencer considérablement la nucléation hétérogène, qui modifie à son tour la nature des grains formés.

- Tension superficielle du métal à la température de solidification. Ceci détermine la facilité de formation d’une surface interphase entre le liquide et le noyau.

- Les chocs mécaniques, les vibrations et les ondes ultrasonores peuvent augmenter le nombre de noyaux et accélérer la cristallisation, affectant ainsi la structure et l’homogénéité du matériau.

Bien que les relations entre ces facteurs et le déroulement de la cristallisation soient connues, en théorie… Dans la pratique, leurs interactions sont complexes et difficiles à prédire avec certitude. Il n’existe pas de théorie universelle unique qui tienne compte simultanément de toutes les variables.

Afin de simplifier la description du processus de cristallisation, G. Tammann a proposé deux paramètres…

- Le nombre de noyaux cristallins se formant spontanément dans un volume unitaire en une minute.

- La vitesse de cristallisation linéaire, c’est-à-dire la vitesse de croissance des cristaux, mesurée en millimètres par minute.

Ces deux données dépendent strictement du degré de surfusion du liquide. Avec l’augmentation de la surfusion, le nombre de noyaux et la vitesse de cristallisation augmentent initialement, atteignent un maximum, puis diminuent. Dans des cas extrêmes, avec une surfusion très élevée, le liquide peut se solidifier sous forme de corps amorphe.

La vitesse de refroidissement est souvent considérée comme un équivalent approximatif du degré de surfusion, ce qui permet de l’utiliser, dans la pratique, comme outil de contrôle de la structure du matériau.

Forme et structure cristalline des pièces moulées

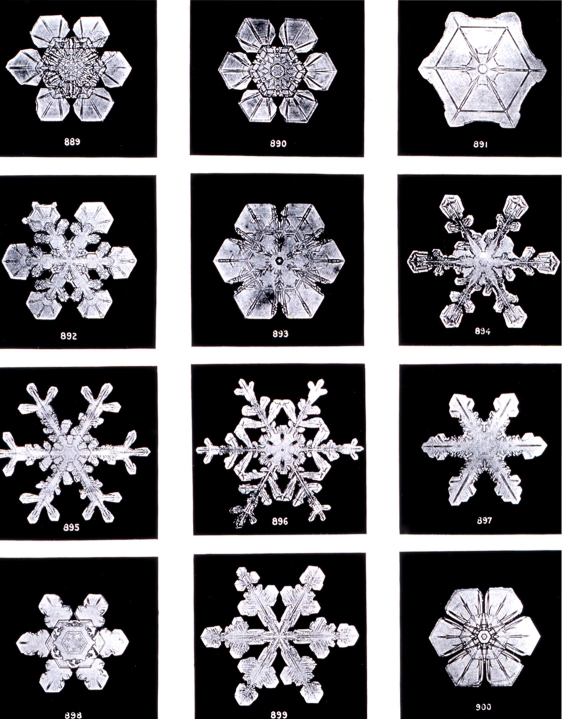

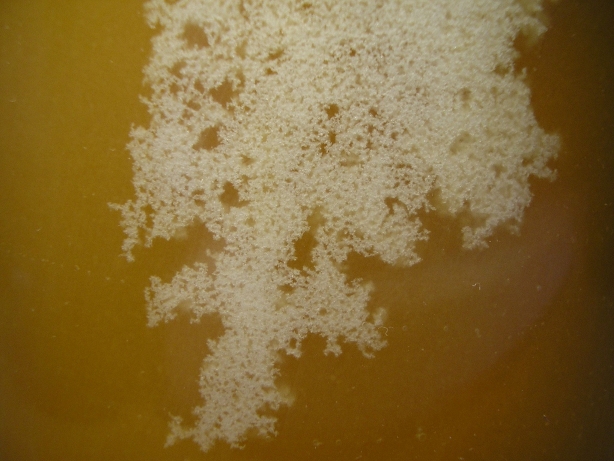

Au cours de la cristallisation, des cristaux, aux formats variés, se forment à partir du liquide, en fonction des conditions thermiques et spatiales dans lesquelles se produit la solidification. Dans les métaux, la forme cristalline la plus courante est celle des dendrites, des structures ramifiées ressemblant à des arbres, dont le nom vient du mot arbre en grec « dendron ».

Les cristaux dendritiques se forment lorsque la croissance cristalline est plus rapide dans le sens de la dissipation thermique, le plus souvent perpendiculairement aux parois du moule. Au départ, l’axe principal, dit primaire, de la dendrite se forme, à partir duquel des branches secondaires se développent en formant un angle, suivies de branches tertiaires, créant ainsi une structure caractéristique. Au fur et à mesure que la cristallisation progresse, les dendrites s’allongent et s’épaississent jusqu’à se toucher, ce qui stoppe leur croissance.

Une fois que les dendrites ont fini de croître, les espaces inter-dendritiques sont comblés par le métal liquide restant, qui emplit les zones vides tout en se solidifiant. Les dendrites se transforment alors en grains cristallins et la structure finale du métal est constituée de grains étroitement compactés.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’y a pas assez de métal liquide, ce qui peut se produire à la suite d’un retrait, pendant la solidification ou en présence de porosité, les dendrites peuvent ne pas être remplies. Elles restent alors visibles et peuvent être observées, notamment dans les cavités de retrait. Nous connaissons des cas où des dendrites géantes ont été découvertes, l’un des exemples les plus connus étant le cristal dit de Tchernov, long de trente-neuf centimètres, découvert dans la cavité de retrait d’un lingot de cent tonnes.

D’après les observations de la solidification de l’acier dans un moule, trois zones de cristallisation principales peuvent être distinguées dans la section transversale du lingot…

- Zone de cristaux gelés – Fine couche de métal au niveau des parois du moule, qui se solidifie immédiatement, en raison d’un refroidissement excessif. Elle est constituée de cristaux très fins, disposés de manière chaotique.

- Zone cristalline colonnaire – Formée à la suite de la croissance directionnelle des cristaux, depuis les parois du moule vers l’intérieur du métal. Ces cristaux sont allongés et perpendiculaires aux parois, dans le sens du transfert de chaleur.

- Zone cristalline libre – Située dans la partie centrale du lingot, où il n’y a pas de flux de chaleur directionnel. Quelques cristaux plus gros et disposés de manière chaotique s’y forment, qui s’enfoncent parfois au fond du liquide.

Au fur et à mesure que la cristallisation progresse, la composition chimique du liquide résiduel change également. Les premiers cristaux à se former sont relativement purs, tandis que les impuretés, tels que le soufre, le phosphore et le carbone, se concentrent dans le liquide en cours de solidification, généralement dans la partie supérieure du lingot, près de la cavité de retrait. Ce phénomène est connu sous le nom de ségrégation macroscopique, par opposition à la ségrégation microscopique qui se produit à l’intérieur des grains individuels.

En fonction du degré de désoxydation et de dégazage de l’acier, nous distinguons différents types de solidification…

- Aciers calmés – Bien dégazés, ils se solidifient calmement, avec peu de bulles de gaz. Ils présentent de meilleures propriétés et une teneur plus faible en impuretés.

- Aciers non calmés – Dits « bouillants » durant la solidification, avec un grand nombre de bulles, dont la structure ressemble à celle d’un fromage suisse. Leur rendement est plus élevé, mais leurs propriétés sont moins bonnes.

- Aciers semi-calmés – État intermédiaires entre les deux précédents, obtenus par désoxydation partielle, par exemple avec du manganèse et de l’aluminium.

Transformations à l’état solide

Certains métaux peuvent adopter différentes structures cristallines, en fonction de la température et de la pression, ce qui donne lieu à un phénomène appelé polymorphisme ou allotropie. Ceci signifie qu’un même élément peut cristalliser sous plusieurs formes structurelles différentes, qui diffèrent par leur type de réseau spatial.

Les différentes variétés allotropiques sont désignées par des lettres grecques… α, β, γ, etc., qui sont ajoutées en indices au symbole chimique. La variété « α » est généralement stable aux températures les plus basses, tandis que les autres formes apparaissent lorsque la température augmente.

Chaque variété possède ses propres propriétés physiques, chimiques et mécaniques. La transition d’une structure à une autre, par exemple d’hexagonale à régulière, est un processus comparable à la cristallisation à partir d’un liquide et il est alors appelé cristallisation secondaire. Au cours de ce processus, les phénomènes suivants se produisent…

- Noyau de cristallisation, et formation d’une nouvelle phase.

- Croissance de nouveaux cristaux, dans une structure déjà solide.

Étant donné que les transformations allotropiques se produisent dans un environnement solide, elles peuvent conserver une partie de l’orientation cristallographique de la phase précédente, ce qui est très important, pour citer un exemple, dans le traitement thermique des métaux. Ces transformations s’accompagnent souvent d’effets thermiques, tels que le dégagement de chaleur durant le refroidissement et l’absorption de chaleur, pendant le chauffage.

Sur des graphiques de température, ceci se manifeste par des « arrêts de température », similaires à ceux observés lors de la fusion ou de la solidification.

Les phénomènes allotropiques sont importants, sur le plan technologique, car ils modifient les propriétés d’un matériau, telles que sa résistance, sa dureté ou sa dilatation thermique. C’est pourquoi de nombreux procédés thermiques, ainsi le durcissement ou le recuit, utilisent la transition contrôlée entre les formes allotropiques.

Les transformations allotropiques ont également tendance à surchauffer ou à surrefroidir, ce qui signifie, dans la pratique, qu’elles peuvent ne pas se produire exactement à la température d’équilibre, mais légèrement au-dessus.

Qu’est-ce que la cristallisation des métaux ? Résumé…

Le processus de cristallisation des métaux est un phénomène physico-chimique complexe qui dépend de nombreux facteurs, tant thermodynamiques que cinétiques. L’énergie libre, le degré de surfusion, les conditions de refroidissement et la présence de noyaux cristallins, ainsi que leur capacité à se développer, sont ici d’une importance capitale.

La compréhension de tels principes de cristallisation permet de contrôler la microstructure d’un métal, qui, à son tour, influence ses propriétés tant mécaniques, que technologiques et fonctionnelles. Ces connaissances sont appliquées, entre autres, dans les domaines de la fonderie, de la métallurgie, de la technologie des alliages, du soudage et du traitement thermique.

L’exemple du fer illustre clairement comment différentes variétés structurelles et magnétiques influencent le comportement d’un matériau en fonction de la température. La connaissance de tout processus de cristallisation et de transformation de phase est donc fondamentale pour l’ingénierie des matériaux et… essentielle, dans la pratique industrielle !