Fisica dei metalli

Indice

Sebbene i metalli siano stati alla base della civiltà umana per secoli, solo con lo sviluppo della fisica siamo riusciti a comprendere perché si comportano in un certo modo, sia allo stato puro che sotto forma di leghe complesse. L’ingegneria dei materiali moderna non può esistere senza la profonda comprensione della struttura interna dei metalli e dei meccanismi che ne determinano le proprietà funzionali.

La fisica dei metalli è un campo che studia la struttura atomica, la disposizione degli atomi nel reticolo cristallino, la mobilità molecolare e le trasformazioni energetiche che avvengono sotto l’influenza di fattori esterni quali la temperatura, lo stress meccanico e i campi magnetici. È la fisica che spiega come la disposizione degli atomi si traduca in proprietà quali durezza, conducibilità termica, resistenza alla frattura, suscettibilità alla deformazione e processi di invecchiamento dei materiali.

La comprensione dei principi della fisica dei metalli ci consente di progettare e modificare con cognizione i materiali strutturali, conferendo loro le proprietà desiderate a livello microstrutturale, indipendentemente dal fatto che l’obiettivo sia quello di creare una lega eccezionalmente leggera ma resistente per l’aviazione o di ottenere un acciaio con una maggiore resistenza alla fatica. Ecco perché la fisica dei metalli è il fondamento della moderna tecnologia dei materiali. Non è solo una teoria, ma uno strumento pratico che ci permette di prevedere e controllare il comportamento dei metalli nelle condizioni operative più impegnative.

La struttura cristallina dei metalli e il suo significato

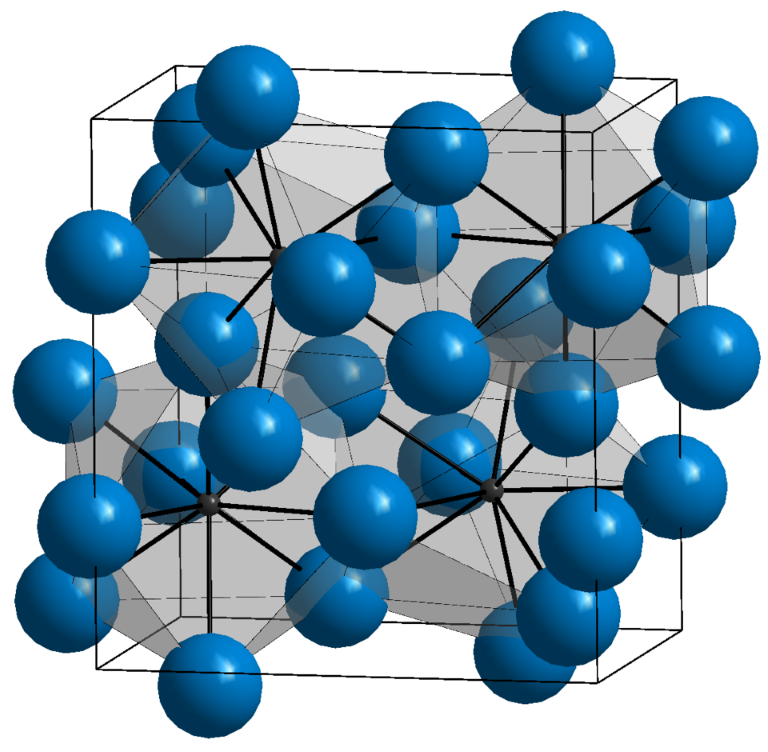

I metalli, sebbene a prima vista sembrino omogenei, in realtà presentano una struttura interna ordinata e precisa. I loro atomi sono disposti in reti cristalline tridimensionali regolari, che determinano la maggior parte delle loro proprietà meccaniche, termiche ed elettriche. È proprio questo ordine atomico la chiave per comprendere come e perché i metalli si comportano in un certo modo.

Tra le strutture cristalline più comuni nei metalli vi sono il reticolo cubico a corpo centrato (BCC), il reticolo cubico a facce centrate (FCC) e il reticolo esagonale compatto (HCP). Ciascuna di queste strutture è caratterizzata da una disposizione distinta degli atomi, che determina proprietà meccaniche diverse. Ad esempio, i metalli con una struttura FCC, come il rame o l’alluminio, sono noti per la loro elevata plasticità perché la loro struttura consente alle dislocazioni di muoversi facilmente. Al contrario, la struttura BCC, caratteristica del ferro a temperatura ambiente, conferisce una maggiore durezza ma una minore suscettibilità alla deformazione plastica.

La struttura cristallina che domina in un dato metallo dipende non solo dal suo tipo, ma anche dalla temperatura, dalla pressione e dalla storia del trattamento termico e meccanico. Ad esempio, il ferro attraversa diverse fasi cristalline al variare della temperatura, il che influisce direttamente sulla sua capacità di indurirsi o di subire trasformazioni di fase nelle leghe di acciaio.

La struttura cristallina è importante anche in fenomeni come l’anisotropia, ovvero la dipendenza delle proprietà dei materiali dalla direzione della forza o dalla conduttività. Nei metalli ordinati direzionalmente, si possono osservare differenze di resistenza lungo e trasversalmente agli assi cristallografici, che devono essere prese in considerazione nella progettazione di elementi strutturali.

Comprendere la struttura cristallina è anche il primo passo per conoscere i meccanismi dei difetti reticolari, delle trasformazioni di fase e di fenomeni come la diffusione. È all’interno di questo sistema ordinato che avvengono tutti i processi che determinano la durata, la funzionalità e l’affidabilità di un materiale.

Movimento atomico: diffusione e sue conseguenze

Sebbene i metalli siano percepiti come corpi solidi e rigidi, i loro atomi non rimangono completamente immobili. Infatti, a livello atomico, la materia è in costante movimento e il fenomeno che svolge un ruolo chiave in questo è la diffusione, ovvero il movimento spontaneo degli atomi all’interno del reticolo cristallino.

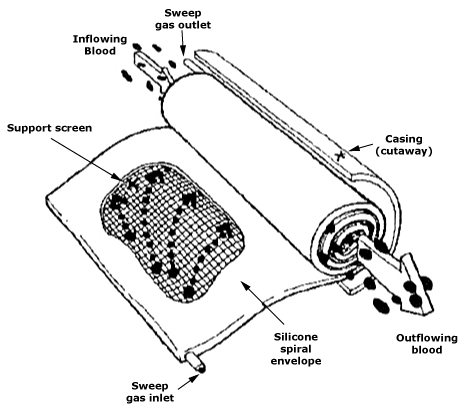

La diffusione può avvenire sia all’interno di un singolo tipo di atomo che tra diversi componenti di una lega. La sua intensità dipende dalla temperatura (maggiore è la temperatura, più veloce è il movimento degli atomi) e dalla presenza di difetti del reticolo, come vuoti o dislocazioni, che facilitano la migrazione delle molecole. Per questo motivo, la diffusione è un processo particolarmente attivo durante il trattamento termico dei materiali.

Uno degli effetti più significativi della diffusione è il potenziale di trasformazioni di fase e omogeneizzazione della composizione chimica nelle leghe metalliche. Quando il materiale viene riscaldato, gli atomi iniziano a muoversi e a uniformare la distribuzione dei singoli elementi. Ciò consente la creazione di microstrutture omogenee, essenziali per ottenere le proprietà meccaniche e tecnologiche desiderate.

La diffusione svolge anche un ruolo chiave in processi quali l’indurimento, la supersaturazione, l’invecchiamento e la cementazione, in cui il cambiamento desiderato nella composizione o nella struttura del materiale avviene proprio attraverso i movimenti atomici. In questi casi, controllando il tempo e la temperatura di diffusione è possibile modellare la microstruttura con elevata precisione, il che a sua volta si traduce in una maggiore resistenza all’usura, durezza e durata del materiale.

Questo fenomeno presenta anche dei limiti. In applicazioni specifiche, come i componenti elettronici o i componenti di macchine di precisione, una diffusione eccessiva può causare il degrado strutturale, la crescita dei grani o una perdita di prestazioni. Pertanto, gli ingegneri devono gestire consapevolmente questo processo, utilizzandolo dove è desiderabile e limitandolo dove può essere dannoso.

Difetti del reticolo cristallino e loro ruolo tecnologico

Sebbene un cristallo metallico ideale possa essere inteso come un reticolo ordinato di atomi, i materiali reali non sono mai privi di discontinuità. La struttura di ogni metallo contiene difetti del reticolo cristallino che, sebbene a prima vista possano sembrare indesiderabili, sono di grande importanza per le sue proprietà meccaniche, termiche e tecnologiche.

Tra i difetti più semplici ma più influenti vi sono i vuoti, ovvero spazi vuoti nel reticolo cristallino dove dovrebbe trovarsi un atomo. Questi piccoli “buchi” nella struttura facilitano i processi di diffusione e sono un elemento indispensabile di molte transizioni di fase. D’altra parte, gli atomi estranei interstiziali, ovvero quelli situati in posizioni errate nel reticolo, possono influenzare in modo significativo la durezza e l’elasticità del materiale modificando le sollecitazioni interne locali.

Di particolare importanza sono anche le dislocazioni, ovvero disturbi lineari nella disposizione atomica, che svolgono un ruolo chiave nel processo di deformazione plastica. Sono proprio loro a consentire agli strati atomici di muoversi l’uno rispetto all’altro con forze relativamente piccole, rendendo il metallo un materiale plastico. Maggiore è il numero di dislocazioni, più facile è la deformazione del materiale, ma allo stesso tempo aumenta la sua suscettibilità al rafforzamento attraverso la frantumazione. La gestione sapiente delle dislocazioni è alla base dei moderni processi di rinforzo dei metalli, tra cui l’indurimento, la laminazione e l’indurimento per precipitazione.

Oltre ai difetti puntiformi e lineari, esistono anche i confini di grano, ovvero piani che separano aree con diverse disposizioni del reticolo cristallino. Sebbene questi confini possano costituire un ostacolo alla diffusione o al flusso di corrente, fungono anche da barriera alla propagazione delle cricche e al movimento delle dislocazioni, il che li rende vantaggiosi dal punto di vista della resistenza. Controllando la dimensione dei grani, ad esempio attraverso il trattamento termico, è possibile influenzare efficacemente le proprietà meccaniche del materiale.

Nella pratica ingegneristica, i difetti del reticolo non sono quindi considerati errori, ma elementi naturali e necessari della struttura metallica che possono essere utilizzati nel processo di progettazione delle proprietà dei materiali. Ciò che un tempo era considerato un difetto è ora diventato uno strumento per il controllo preciso della microstruttura.

Trasformazioni di fase nei metalli

I metalli, come molti altri materiali, possono esistere in diversi stati strutturali, le cosiddette fasi, che cambiano a seconda della temperatura, della pressione o della composizione chimica. Queste trasformazioni, note come transizioni di fase, sono uno strumento fondamentale per l’ingegnere dei materiali, che può utilizzarle per modellare intenzionalmente la struttura e le proprietà dei metalli e delle loro leghe.

Una transizione di fase è un fenomeno in cui un materiale passa da una struttura atomica ordinata a un’altra, mantenendo la sua composizione chimica complessiva. Un classico esempio di tale processo è il cambiamento nella struttura del ferro da una struttura spazialmente centrata (ferrite) a una struttura centrata sulla parete (austenite), che si verifica quando l’acciaio viene riscaldato. Questo cambiamento apparentemente sottile nella disposizione degli atomi porta a cambiamenti radicali nelle proprietà meccaniche come la durezza, la duttilità e la temprabilità.

Le trasformazioni di fase possono essere classificate in vari tipi, in base alla loro natura e al loro meccanismo. Le trasformazioni diffusive, in cui gli atomi hanno il tempo di spostarsi in nuove posizioni nel reticolo, procedono in modo relativamente lento e di solito richiedono un tempo di ricottura più lungo. Un esempio di tale trasformazione è la formazione di perlite o bainite nell’acciaio. D’altra parte, le trasformazioni non diffusive, come le trasformazioni martensitiche, avvengono molto rapidamente senza spostamento atomico, consentendo di ottenere una struttura dura e fragile in breve tempo. Questo fenomeno è alla base del processo di indurimento.

Nei sistemi multicomponente, come le leghe metalliche, le trasformazioni di fase diventano ancora più complesse. Si verificano reazioni eutettoidiche, peritectiche ed eutettiche, che portano alla formazione di miscele di fase regolate con precisione dalla composizione chimica e dai parametri termici. La comprensione e il controllo di queste reazioni consentono agli ingegneri di selezionare le condizioni di trattamento termico appropriate per ottenere una microstruttura con le proprietà desiderate.

È anche importante notare che le trasformazioni di fase sono spesso associate a cambiamenti di volume, durezza e conducibilità termica, che possono essere sia vantaggiosi che pericolosi. Una trasformazione eseguita in modo improprio può portare a crepe, deformazioni o tensioni residue. Ecco perché il controllo preciso di questi processi, supportato dalla conoscenza della fisica e della termodinamica, è fondamentale nella pratica industriale.

Proprietà fisiche dei metalli nel contesto della loro struttura

Le proprietà fisiche dei metalli, come la conducibilità elettrica e termica, la densità, la dilatazione termica e la durezza, sono strettamente correlate alla loro struttura interna, sia cristallina che legata ai difetti. È a livello atomico che si determina come un materiale si comporterà sotto l’influenza di corrente, calore o sollecitazioni meccaniche.

Una delle caratteristiche più importanti dei metalli è la loro eccellente conducibilità elettrica. Ciò è dovuto alla presenza di elettroni liberi nella struttura cristallina, che possono muoversi in risposta a un campo elettrico. Tuttavia, non tutti i metalli conducono l’elettricità allo stesso modo: ciò è determinato sia dal tipo di reticolo cristallino che dalla presenza di impurità e difetti. Ad esempio, il rame puro e l’argento sono ottimi conduttori, mentre le impurità nella loro struttura possono ridurre significativamente questo parametro. Le leghe metalliche, sebbene spesso strutturalmente perfette, sono sempre conduttori più scadenti rispetto alle loro controparti pure.

La situazione è simile alla conduttività termica, che si basa anch’essa sul movimento degli elettroni e sulle vibrazioni del reticolo (fononi). Il calore si diffonde in modo molto efficiente nei metalli, motivo per cui l’alluminio e il rame si riscaldano così rapidamente e vengono utilizzati nei dissipatori di calore, negli scambiatori di calore e nei cavi. Tuttavia, i cambiamenti nella microstruttura, come la precipitazione di fasi secondarie o l’affinamento del grano, possono ridurre questa conduttività, limitando il tasso di scambio di energia all’interno del materiale.

Una proprietà fisica altrettanto importante dei metalli è l’espansione termica, ovvero la capacità di aumentare di volume all’aumentare della temperatura. Questo parametro è di grande importanza nella progettazione di componenti che operano in condizioni termiche variabili, come condutture, giunti saldati, parti di motori e componenti di aeromobili. Ogni materiale si espande in una certa misura e le differenze di espansione tra le parti collegate possono causare sollecitazioni e persino danni.

All’intersezione tra proprietà fisiche e meccaniche si trova la durezza, definita come resistenza alla deformazione permanente e ai graffi. Questa proprietà dipende fortemente dalla struttura interna: la presenza di dislocazioni, bordi di grano, particelle di fase segregate o sollecitazioni interne influisce sulla facilità con cui gli atomi possono cambiare la loro posizione l’uno rispetto all’altro. Questo è il motivo per cui lo stesso acciaio può essere morbido o molto duro, a seconda di come è stato trattato termicamente e della microstruttura risultante.

Non possiamo trascurare nemmeno la densità, che, sebbene possa sembrare una proprietà semplice, è importante dal punto di vista della progettazione moderna. I materiali leggeri come l’alluminio, il titanio e le leghe di magnesio stanno acquisendo un vantaggio oggi ovunque il peso sia fondamentale: nei trasporti, nell’aviazione, nell’energia e nella robotica. La conoscenza della densità in relazione alla resistenza consente di ottimizzare le strutture in termini di rapporto peso/carico, uno dei parametri più importanti per gli ingegneri moderni.

È importante sottolineare che la maggior parte di queste proprietà non è costante, ma può essere modificata attraverso trattamenti termici, lavorazioni plastiche, trattamenti chimici e l’introduzione deliberata di difetti strutturali. Ciò significa che i metalli non sono materiali passivi, ma un mezzo attivo che può essere modellato non solo meccanicamente, ma anche fisicamente. La conoscenza della loro struttura ci permette di controllarne il comportamento su scala macro, e questa è l’essenza della fisica moderna dei metalli.

Fisica dei metalli – sintesi

La fisica dei metalli, sebbene spesso percepita come un campo teorico, è in realtà il fondamento della pratica ingegneristica. È grazie ad essa che comprendiamo come si comportano i materiali sotto l’influenza della temperatura, delle sollecitazioni, dei carichi dinamici e dei processi operativi a lungo termine. Senza questa conoscenza, sarebbe impossibile progettare strutture affidabili, selezionare materiali con proprietà specifiche o ottimizzare i processi di produzione.

La conoscenza della struttura cristallina, della diffusione, dei difetti reticolari e delle trasformazioni di fase consente agli ingegneri di controllare le proprietà dei metalli. È la fisica che spiega perché un materiale può essere leggero e resistente, resistente alla corrosione e facile da lavorare, nonché durevole nonostante la fatica ciclica. In un’epoca in cui i materiali devono soddisfare requisiti sempre più severi, sia tecnici che ambientali, la metallurgia sta diventando uno strumento di importanza strategica.

Altrettanto importante è il fatto che la fisica dei metalli consente la creazione di nuovi materiali le cui proprietà possono essere programmate in fase di progettazione microstrutturale. Leghe speciali, superleghe, materiali funzionali e rivestimenti protettivi: tutti questi prodotti sono creati grazie alla conoscenza di come manipolare la struttura e l’energia a livello atomico. In questo modo, la fisica metallurgica non solo descrive la realtà, ma la co-crea attivamente.