Estrutura e propriedades das ligas metálicas

Índice

Por que razão os metais puros não são suficientes

Embora os metais puros tenham propriedades únicas, na prática técnica, raramente são suficientes. O alumínio, o ferro e o cobre, na sua forma pura, são frequentemente demasiado macios, não resistentes à abrasão, à corrosão ou a altas temperaturas, para satisfazer os requisitos dos materiais de construção modernos. É por isso que, durante séculos, as pessoas têm procurado formas de melhorar os metais – o que levou à criação de ligas, ou seja, misturas de dois ou mais elementos, pelo menos um dos quais é um metal.

A fusão de diferentes componentes e o controlo da sua solidificação permitem a criação de materiais totalmente novos, cujas propriedades mecânicas, físicas e químicas podem ser adaptadas com precisão a aplicações específicas. Um exemplo é o aço, no qual a simples adição de carbono ao ferro altera drasticamente a sua dureza e resistência, tornando-o um dos materiais de engenharia mais comuns e versáteis.

As propriedades das ligas resultam não só da presença de elementos de liga, mas também, e muitas vezes principalmente, da sua estrutura interna. A disposição dos átomos na rede cristalina, a forma como os elementos individuais estão distribuídos pelo material, a ocorrência de diferentes fases e transformações – todos estes fatores são cruciais para o comportamento de uma liga em condições reais de funcionamento. A compreensão destas relações permite conceber materiais de forma intencional, não só selecionando a sua composição química, mas também controlando a sua estrutura interna.

Nas secções seguintes deste artigo, examinaremos vários tipos de estruturas de ligas, desde soluções sólidas a compostos intermetálicos e fases complexas com estruturas eletrónicas invulgares. Veremos que o que acontece ao nível atómico determina o comportamento de todo o material.

Ligas metálicas no estado líquido e gasoso

Embora analisemos mais frequentemente as ligas metálicas no seu estado sólido, a sua história começa muito antes, quando os componentes são combinados na forma líquida.

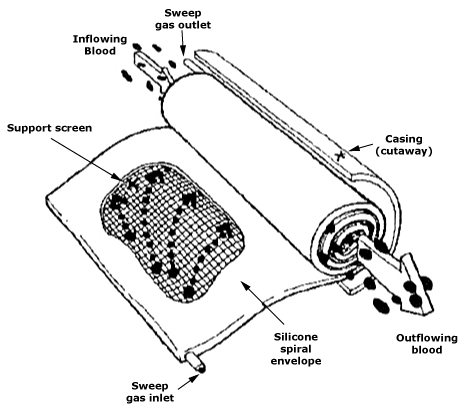

Nesse estado, os átomos estão dispostos aleatoriamente, movem-se livremente uns em relação aos outros e formam uma mistura homogénea, desde que sejam mutuamente solúveis. As ligas líquidas, como o ferro fundido, o cobre ou o alumínio, apresentam propriedades típicas dos líquidos, mas também têm o potencial de formar estruturas complexas após a solidificação.

No estado líquido, ocorre uma difusão muito intensa, que promove a distribuição uniforme dos elementos por todo o volume do metal. Além disso, do ponto de vista prático, a facilidade de mistura dos componentes e a sua homogeneidade química no líquido facilitam o controlo do processo de fundição ou solidificação. No entanto, é no momento da cristalização que começa a formação da estrutura da liga, e o curso desse processo depende não só da composição, mas também da velocidade de arrefecimento e da presença de núcleos de cristalização.

Em condições especiais, também podem formar-se sistemas de ligas gasosas, embora estes tenham mais importância laboratorial do que industrial. Um exemplo são as misturas de metais no estado de vapor, que formam sistemas homogéneos nos quais os vapores dos componentes individuais podem reagir entre si antes da condensação. Estes fenómenos são críticos, entre outras coisas, na tecnologia de revestimento a vácuo e na investigação físico-química, onde os equilíbrios de fase são analisados numa ampla gama de temperaturas.

Tanto o estado líquido quanto, em menor grau, o estado gasoso desempenham um papel crucial na engenharia de materiais durante as fases iniciais da formação da estrutura da liga. É frequentemente na fase de solução líquida que se determinam a homogeneidade química, a pureza e a formabilidade de uma fase específica após a solidificação. Portanto, a compreensão dos fenómenos que ocorrem em altas temperaturas é uma etapa fundamental no projeto e no controlo de qualidade das ligas metálicas modernas.

Soluções sólidas

À medida que a liga líquida cristaliza, os átomos de elementos individuais começam a ocupar posições específicas na rede cristalina emergente. Quando os átomos de um elemento impuro penetram na estrutura cristalina do metal base, formando uma fase homogénea com uma distribuição constante de componentes, temos uma solução sólida. Este tipo de estrutura serve de base para a maioria das ligas metálicas industriais e representa a forma fundamental de reforço de materiais, eliminando a necessidade de criar compostos químicos separados.

As soluções sólidas só podem formar-se quando os átomos de diferentes elementos são suficientemente compatíveis em termos de tamanho, estrutura de rede e estrutura eletrónica. Quando essas condições são atendidas, os átomos de impureza podem ser incorporados na estrutura cristalina do metal original sem distorcê-la significativamente. É esse arranjo que permite que a continuidade da fase seja mantida enquanto introduz distúrbios locais que afetam significativamente as propriedades físicas e mecânicas do material.

Uma das principais características das soluções sólidas é a sua natureza monofásica. Independentemente do número de componentes, todo o material tem uma estrutura cristalina uniforme, o que o distingue dos sistemas multifásicos, nos quais coexistem vários tipos diferentes de cristalização. As soluções sólidas permitem, portanto, que o material permaneça coeso, permitindo que os seus parâmetros sejam controlados, por exemplo, aumentando a sua resistência, dureza ou resistência à corrosão.

Quase todas as ligas técnicas – desde bronzes e latões, passando por ligas de aço, até superligas de níquel – contêm soluções sólidas como componente estrutural fundamental. A sua presença determina como o material se comporta durante a usinagem plástica, como reage às mudanças de temperatura e como envelhece ou sofre transformações de fase durante o uso.

Soluções sólidas intergranulares e intragranulares

Embora o termo “solução sólida” se refira a uma fase homogénea, a sua natureza real pode assumir várias formas, dependendo de onde e como os átomos de impureza estão distribuídos na rede cristalina do metal base. Existem dois tipos básicos de soluções: intersticiais e intrastipitais, cada uma das quais envolve um mecanismo diferente para incorporar átomos estranhos e tem um efeito distinto nas propriedades do material.

Nas soluções intersticiais, os átomos do componente impuro substituem alguns dos átomos do metal base nos locais regulares da rede cristalina. Isto significa que, embora mantenham o tipo e a simetria da rede, as impurezas entram diretamente na sua estrutura, modificando as distâncias locais entre os átomos e as tensões internas. Tais soluções podem formar-se quando o raio atómico do elemento impuro é próximo do do átomo pai, mantendo a compatibilidade estrutural e eletrónica. Um exemplo desse sistema é uma liga de cobre-níquel, onde ambas as redes têm parâmetros cristalográficos semelhantes, permitindo que as impurezas de níquel substituam facilmente os átomos de cobre.

Em soluções intersticiais, por outro lado, os átomos do elemento impureza não ocupam locais da rede, mas penetram nos espaços livres — as chamadas cavidades intersticiais — entre os átomos do metal base. Este tipo de solução é característico de situações em que os átomos de impureza são muito menores do que os átomos do solvente. No caso dos metais, isso aplica-se mais frequentemente a elementos não metálicos, como carbono, azoto ou hidrogénio, que podem penetrar na estrutura metálica, formando as chamadas soluções intersticiais. Um exemplo clássico disso é o aço, que é uma solução de ferro e carbono na qual pequenos átomos de carbono estão embutidos nos espaços entre os átomos de ferro.

Ambos os tipos de soluções sólidas afetam significativamente as propriedades mecânicas dos metais. A introdução de impurezas – tanto nos nós da rede como nos espaços intersticiais – causa perturbações locais na estrutura, que impedem o movimento das deslocações e, assim, aumentam a dureza e a resistência da liga. Ao mesmo tempo, podem afetar a condutividade térmica e elétrica, a resistência química e o comportamento do material durante o trabalho plástico.

Como a rede cristalina afeta as propriedades das ligas metálicas

Numa solução sólida ideal, a distribuição dos átomos de impurezas na rede cristalina do metal original pode ser aleatória, dando origem a uma dispersão estatística de átomos estranhos entre os átomos do solvente. No entanto, em muitos casos, especialmente em proporções de concentração adequadas e sob condições de temperatura específicas, os átomos começam a mostrar uma tendência para se ordenarem no espaço da rede. Em vez de um arranjo aleatório, formam configurações repetitivas que promovem a formação de estruturas ordenadas com as suas propriedades físicas distintas.

Este tipo de ordem consiste no facto de átomos de diferentes elementos ocuparem posições estritamente definidas na rede, formando uma superestrutura na qual é possível prever que tipo de átomo será encontrado em um determinado nó. Estas estruturas geralmente surgem quando há fortes interações químicas ou diferenças na energia de ligação entre os elementos da liga, o que favorece configurações espaciais específicas. O processo de ordenação pode ocorrer espontaneamente durante o arrefecimento lento da liga ou ser induzido deliberadamente por um tratamento térmico adequado.

A ordenação dos átomos não só altera a geometria local da rede cristalina, como afeta as propriedades mecânicas, elétricas e magnéticas do material. Em comparação com soluções desordenadas, as estruturas ordenadas apresentam frequentemente maior dureza e estabilidade termodinâmica, mas também podem ser caracterizadas por uma plasticidade reduzida, o que é essencial em aplicações estruturais e tecnológicas.

Um exemplo de estrutura ordenada é o sistema Cu₃Au, no qual os átomos de cobre e ouro ocupam posições específicas numa rede cúbica centrada no espaço. Nesta configuração, forma-se uma fase com uma distribuição atómica regular, que confere propriedades materiais não presentes numa solução padrão aleatória dos mesmos elementos. As soluções sólidas ordenadas também podem apresentar efeitos de difração característicos, permitindo que a sua presença seja detetada e analisada usando raios X.

A introdução da ordem estrutural é uma das formas mais subtis de engenharia de propriedades de materiais. Não só melhora o desempenho, como também permite um controlo preciso da estrutura ao nível atómico, o que se está a tornar uma ferramenta cada vez mais desejável e amplamente utilizada na indústria de materiais atual.

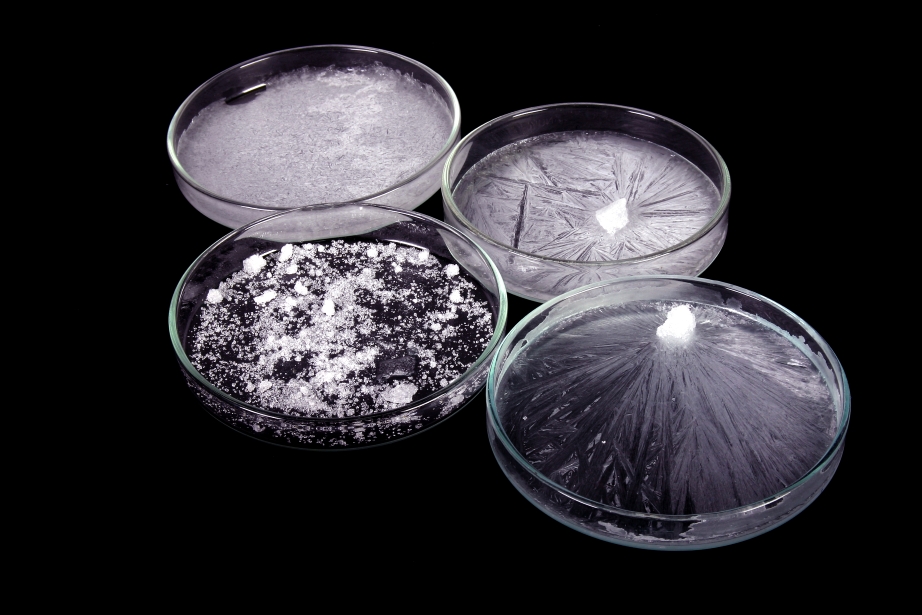

Fases intermetálicas e compostos químicos

Em sistemas de ligas específicos, em vez de soluções sólidas simples – mesmo ordenadas –, formam-se estruturas cristalinas completamente novas, distintas tanto do metal base como do elemento de liga. Estas novas formas estruturais independentes, conhecidas como fases intermetálicas, são um dos fenómenos mais complexos da engenharia de ligas. Embora pareçam ser misturas de dois ou mais elementos, a sua natureza é mais semelhante à dos compostos químicos do que à das soluções típicas.

As fases intermetálicas são caracterizadas por uma proporção estritamente definida dos átomos dos elementos que as compõem, o que significa que a sua composição química não é fluida, mas limitada a uma faixa estequiométrica estreita. A sua estrutura cristalina apresenta um arranjo regular e ordenado de átomos em configurações específicas, muitas vezes complexas, às vezes completamente diferentes das encontradas nas estruturas fundamentais dos metais. Estes podem ser sistemas cúbicos, rombicos, tetragonais ou mesmo hexagonais com um vasto número de átomos na célula unitária.

A formação de fases intermetálicas é, na maioria das vezes, o resultado de fortes interações químicas entre os componentes, tais como diferenças na eletronegatividade, raio iónico ou estruturas eletrónicas. Costumam resultar de um equilíbrio energético local em que a disposição dos átomos num composto regular e compacto se revela mais vantajosa do que a disposição aleatória característica das soluções sólidas. Exemplos destas fases são o Fe₃C (cementite), o Mg₂Pb e o CuZn, bem como disposições mais exóticas utilizadas em ligas de titânio, níquel e alumínio.

As fases intermetálicas têm um impacto significativo nas propriedades de um material. Por um lado, podem aumentar significativamente a dureza e a resistência à abrasão, uma vez que são frequentemente muito frágeis e difíceis de deformar. Por outro lado, a sua presença pode reduzir a plasticidade e a maquinabilidade, o que requer um equilíbrio cuidadoso entre a sua quantidade e distribuição. Em materiais de engenharia, particularmente em aços e superligas, estas fases são frequentemente componentes intencionalmente controlados da microestrutura, obtidos através de tratamentos térmicos adequados, tais como recozimento ou envelhecimento.

Gerir a presença de fases intermetálicas é um desafio significativo na metalurgia moderna. A sua formação adequada pode levar à criação de materiais com propriedades únicas – desde ferramentas super-resistentes a ligas resistentes à deformação e revestimentos funcionais modernos usados em tecnologias aeroespaciais.

Fases eletrónicas e intersticiais

Além das soluções sólidas clássicas e das fases intermetálicas, algumas ligas metálicas exibem sistemas ainda mais complexos, conhecidos como fases eletrónicas e fases intersticiais. A sua formação já não é determinada apenas pela geometria da rede cristalina e por relações estequiométricas simples, mas por interações eletrónicas mais complexas que influenciam a sua estabilidade e propriedades.

As fases eletrónicas surgem em ligas nas quais o fator decisivo para a estabilidade da estrutura não é uma proporção específica de átomos, mas a proporção de eletrões de valência em relação ao número de átomos na rede cristalina. Em termos mais simples, um número específico de eletrões por unidade de estrutura determina se uma determinada configuração é energeticamente favorável.

Este fenómeno foi descrito em detalhe no conceito de Hume-Rothery, que mostra que, em certas ligas, particularmente aquelas que contêm metais de transição, a formação de estruturas ordenadas depende de valores limiares do número de eletrões por átomo. Isto permite prever quais as fases que se formarão num determinado sistema de ligas, mesmo quando as diferenças nos raios atómicos e na eletronegatividade não são imediatamente aparentes.

As fases intersticiais, por outro lado, são características de sistemas nos quais átomos pequenos, como carbono, boro ou hidrogénio, ocupam os espaços vazios dentro da rede cristalina de um metal maior, formando sistemas estáveis com proporções estequiométricas bem definidas. Ao contrário das soluções intersticiais simples, a disposição dos átomos pequenos aqui não é aleatória. Ainda assim, segue regras específicas, resultando na formação de uma estrutura altamente ordenada com uma célula unitária distinta. Um exemplo dessa fase é a cementita (Fe₃C), onde os átomos de carbono penetram na estrutura do ferro, formando um composto muito duro, mas frágil.

Tanto as fases eletrónicas como as intersticiais são críticas do ponto de vista da engenharia de materiais. A sua presença numa liga pode alterar significativamente as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas do material. Graças à sua precipitação controlada, é possível criar materiais com maior resistência à deformação, maior dureza e resistência a altas temperaturas e ambientes químicos agressivos. Tais propriedades são particularmente valorizadas nas indústrias aeroespacial, nuclear e de ferramentas, onde não há margem para compromissos entre durabilidade e segurança.

Embora as suas estruturas sejam complexas e os seus mecanismos de formação difíceis de compreender sem métodos de investigação avançados, estas fases estão a tornar-se uma ferramenta cada vez mais desejável para a modelação deliberada da microestrutura e das propriedades dos materiais modernos.

Estrutura e propriedades das ligas metálicas – resumo

A engenharia de materiais moderna não se resume à seleção dos elementos corretos, mas, acima de tudo, à modelagem consciente da estrutura interna dos materiais, desde o nível atómico até a micro e macroestrutura. As ligas metálicas não são apenas uma mistura mecânica de componentes, são sistemas complexos nos quais a disposição dos átomos, as suas interações e a sua organização no espaço determinam suas propriedades físicas, químicas e tecnológicas finais.

Compreender os mecanismos de formação de soluções sólidas, fases intermetálicas e fases eletrónicas, bem como a sua influência na estrutura cristalina, permite-nos não só interpretar melhor o comportamento dos materiais conhecidos, mas também conceber com precisão novos materiais com propriedades definidas. É graças a este conhecimento que estão a ser desenvolvidas ligas capazes de resistir às temperaturas extremas dos motores a jato. Estas ligas com memória de forma respondem a estímulos térmicos e aços resistentes ao desgaste nos ambientes industriais mais exigentes.

A estrutura das ligas não é, portanto, apenas um tema de análise teórica – é a base de todas as atividades tecnológicas, de design e operacionais. A capacidade de prever como um determinado aditivo afetará a estrutura e quais as fases que se podem formar num determinado sistema é uma das ferramentas mais essenciais à disposição de um engenheiro de materiais. Portanto, aprofundar o nosso conhecimento sobre a estrutura interna dos metais e suas ligas continua a ser um elemento fundamental no desenvolvimento de tecnologias modernas e na indústria baseada na inovação.