Analisi e convalida dei dati nell’ingegneria biomedica

Indice

L’ingegneria biomedica moderna si affida sempre più a catene integrate di misurazione e interpretazione, in cui sensori, canali di acquisizione, algoritmi di elaborazione e algoritmi di ricostruzione delle immagini sono integrati in un unico sistema. La pratica clinica si sta orientando verso catene integrate di misurazione e interpretazione, in cui sensori, percorsi di acquisizione, algoritmi di elaborazione, tecniche di imaging e i quadri organizzativi e normativi dell’ingegneria clinica formano un flusso continuo di informazioni. Questo articolo spiega come vengono progettati i sensori per applicazioni mediche, come vengono costruite catene affidabili di acquisizione dei segnali biologici, come le immagini e i segnali vengono convertiti in informazioni cliniche e perché la gestione della tecnologia e la standardizzazione nell’ambiente ospedaliero determinano la sicurezza e l’efficacia della terapia.

Sensori

I sensori biomedici convertono quantità meccaniche, elettriche, ottiche o chimiche in una forma elettrica compatibile con le moderne apparecchiature di misurazione. La loro caratteristica comune è la trasduzione, ovvero la conversione di una forma di energia in un’altra, e il compito del progettista è quello di ridurre al minimo la distorsione e l’interferenza all’interfaccia tra fisiologia ed elettronica. Il rilevamento biomedico può essere suddiviso in rilevamento fisico (ad es. pressione, flusso, temperatura), elettrochimico (ad es. pH, pO₂, pCO₂, glucosio), ottico (ad es. pulsossimetria, immunosensori) ed elettrodi biopotenziali per segnali EEG, ECG o EMG. Queste classi costituiscono la base dei capitoli sui sensori nel libro di testo, che sottolineano come una catena informativa efficiente inizi con la corretta interazione del sensore con i tessuti e i fluidi corporei.

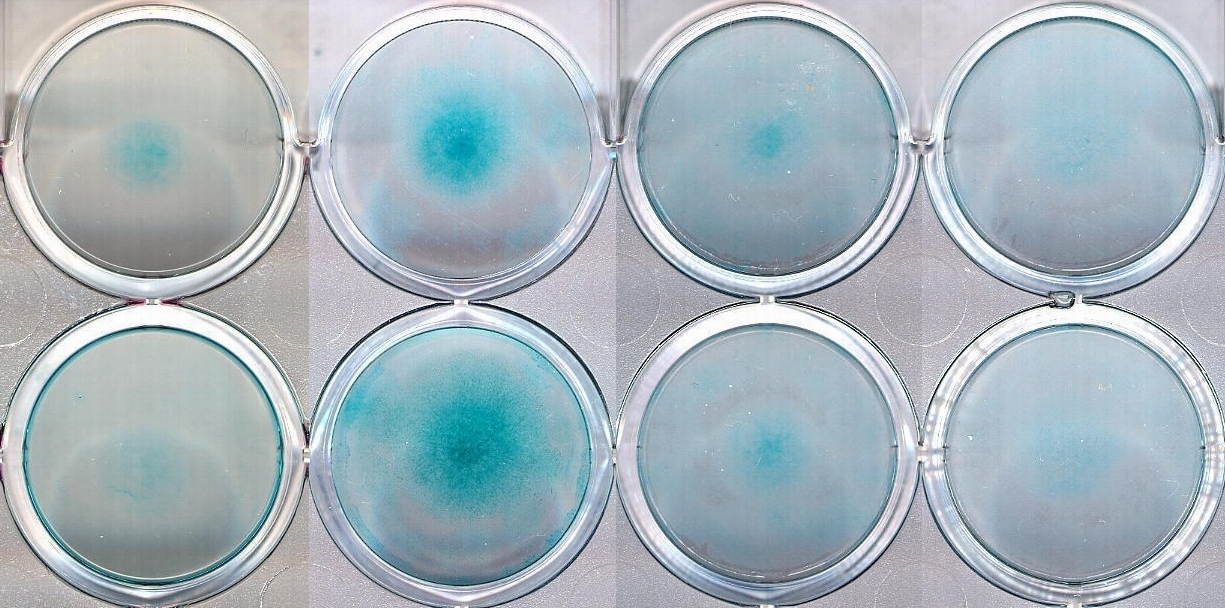

Gli elettrodi biopotenziali, utilizzati per registrare l’attività bioelettrica, eseguono la trasduzione all’interfaccia metallo-elettrolita. A questa interfaccia si osserva un potenziale di semicella, che dipende dal materiale dell’elettrodo e dalla composizione della soluzione. La stabilità e la reversibilità delle reazioni redox determinano il rumore, la deriva e gli artefatti, rendendo la selezione dei materiali (ad esempio Ag/AgCl come elettrodi di riferimento) e il controllo dell’ambiente ionico fondamentali per l’affidabilità della misurazione dei segnali biologici a bassa frequenza e a variazione lenta. Questi fenomeni sono descritti nella letteratura elettrochimica e riassunti in compendi di rilevamento; tuttavia, la pratica clinica richiede di tradurli in requisiti di progettazione specifici: bassa impedenza di contatto, minimizzazione della polarizzazione, riferimenti stabili e geometria e pressione ripetibili.

Nel campo dei sensori elettrochimici, i sensori elettrodi per gas ematici e i sensori enzimatici (ad esempio, glucosio) svolgono un ruolo speciale, dove la stabilità e la riproducibilità degli elettrodi di riferimento (Ag/AgCl, meno spesso Ag/AgBr) sono prerequisiti per una voltammetria e una potenziometria affidabili. La corretta selezione della composizione dell’elettrolita e il controllo dei processi di invecchiamento limitano la deriva del sistema di riferimento, che a sua volta influisce sulla precisione della calibrazione in vivo e in vitro.

I sensori ottici, sia a fibra ottica che a guida d’onda planare, utilizzano la modulazione della radiazione da parte di un campione o di un indicatore. In pratica, esistono tre schemi di base: influenza diretta dell’analita sulle proprietà della guida d’onda (ad esempio, rifrattometria che utilizza un’onda evaporativa o risonanza plasmonica), trasporto remoto della luce al campione e ritorno (spettrofotometria in situ) e utilizzo di un indicatore in una matrice polimerica nella parte anteriore della fibra ottica. Queste architetture consentono la costruzione di ossimetri, sensori di gas, sensori di glucosio e immunosensori, con un’attenzione sempre maggiore al monitoraggio continuo, anche in ambito ambulatoriale.

Dal punto di vista della metrologia medica, tutte queste famiglie di sensori condividono una sfida comune: progettare un’interfaccia che sia sia biocompatibile che elettricamente/otticamente/chimicamente stabile. Il progettista deve considerare contemporaneamente il contatto con i tessuti, la sterilizzabilità, la resistenza alle interferenze ambientali, l’ergonomia d’uso e i limiti delle tracce analogiche nei dispositivi medici. Pertanto, i capitoli sui sensori introducono non solo le classi di trasduttori, ma anche la logica di selezione delle sorgenti luminose, degli elementi ottici, dei rilevatori e dei percorsi del segnale in base alla risoluzione richiesta, al tempo di risposta e al rapporto segnale/rumore.

Acquisizione, compressione e analisi

Il secondo anello della catena informativa riguarda l’acquisizione, il condizionamento e l’analisi dei segnali. I segnali biologici sono intrinsecamente non stazionari, a bassa intensità e suscettibili alle interferenze; quindi, la conoscenza della loro origine e delle loro caratteristiche spettrali determina la scelta dei metodi di elaborazione. In termini di testo scolastico, la logica è chiara: dalla classificazione dei biosegnali e dalle basi dell’analisi di frequenza, attraverso le tecniche di acquisizione e filtraggio, fino agli strumenti specifici che descrivono le dinamiche tempo-frequenza, la non linearità e la complessità dei sistemi biologici.

Nella pratica clinica prevalgono soluzioni che combinano metodi di filtraggio adattivo e di stima dello spettro con rappresentazioni tempo-frequenza. La trasformata di Fourier a breve termine (STFT) consente di localizzare gli eventi sia nel tempo che nella frequenza; tuttavia, la sua risoluzione è limitata dal principio di indeterminazione. Laddove è giustificato cercare la non linearità, l’analisi di ordine superiore (bispectrum, trispectrum) consente di distinguere tra i segnali generati da processi non lineari e quelli generati da processi lineari, il che è fondamentale per valutare l’interazione dei ritmi biologici. Questi strumenti sono considerati un moderno toolbox per gli ingegneri biomedici.

Il ruolo crescente della telemetria e del monitoraggio a lungo termine significa che la compressione dei dati non è più un’opzione, ma una necessità. Gli algoritmi specifici per dominio (DCT, FFT), multirisoluzione (wavelet, subband) e ibridi per segnali multicanale, come l’ECG, sono progettati per preservare la rilevanza clinica riducendo al minimo i requisiti di larghezza di banda e memoria. Vale la pena notare che gli stessi meccanismi che facilitano la compressione servono anche a rilevare eventi ed estrarre caratteristiche in flussi in tempo reale.

I metodi classici sono integrati da strumenti ispirati alla teoria della complessità e all’apprendimento automatico. Le reti neurali nell’analisi dei segnali sensomotori, cardiaci e neurologici introducono mappature non lineari in grado di gestire vettori di caratteristiche rumorosi e ad alta dimensionalità. A loro volta, le misure frattali e di ridimensionamento descrivono la rugosità delle dinamiche fisiologiche, che aiuta a caratterizzare le malattie neurodegenerative o i disturbi del sonno. Questo insieme di metodi non sostituisce la modellizzazione fisiologica, ma crea un livello computazionale che aumenta la sensibilità e la specificità dei classificatori clinici.

Vale la pena sottolineare che l’efficacia degli algoritmi di elaborazione dipende dalle condizioni di acquisizione. La resistenza al movimento, la stabilità dell’impedenza di contatto, la selezione appropriata delle dinamiche del convertitore A/C e dei filtri anti-aliasing e la separazione galvanica delle tracce dal paziente sono condizioni al contorno. Trascurarle comporta un errore sistematico maggiore del guadagno ottenuto dall’analisi più sofisticata. Questo aspetto, che integra la progettazione dei sensori e dei circuiti di acquisizione, è discusso nella sezione del manuale dedicata agli strumenti medici, in particolare agli amplificatori di biopotenziale e ai metodi non invasivi per la misurazione dei parametri cardiovascolari.

Imaging

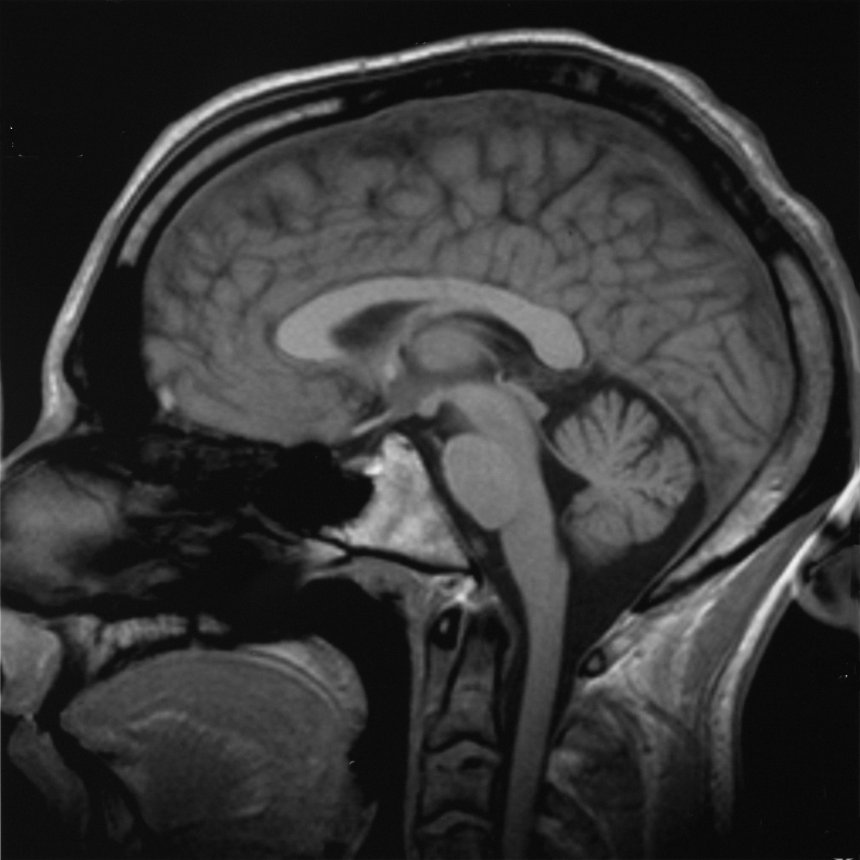

Il terzo pilastro della catena informativa è l’imaging. Lo spettro delle tecniche trattate nel libro di testo – dalla classica diagnostica a raggi X e angiografia, alla tomografia computerizzata (TC), alla risonanza magnetica (RM), alla medicina nucleare (SPECT, PET), fino agli ultrasuoni e alla tomografia a impedenza – crea una piattaforma multimodale in cui ogni tecnica fornisce una diversa proiezione delle condizioni del paziente. La logica dell’integrazione prevede la combinazione di risoluzione spaziale, contrasto dei tessuti e sensibilità funzionale per affrontare la specifica questione clinica.

La scelta della modalità è una decisione presa sia dagli ingegneri che dai medici. Se la questione riguarda l’architettura ossea e la mineralizzazione, le tecniche a raggi X e TC offrono dei vantaggi. Quando il contrasto dei tessuti molli, la spettroscopia e la funzionalità sono importanti, si utilizzano la RM con varianti fMRI e l’imaging con spostamento chimico. I radiofarmaci e il rilevamento gamma (SPECT, PET) sono utilizzati per valutare la perfusione e il metabolismo. Gli ultrasuoni, grazie ai trasduttori piezoelettrici, consentono di combinare l’imaging morfologico con le misurazioni emodinamiche (Doppler). L’integrazione dei dati viene talvolta ottenuta tramite hardware (ibridi PET/TC) o software (registrazione delle immagini, fusione e mappatura parametrica). Il libro di testo organizza queste tecniche in modo modulare, sottolineando che il livello di ricostruzione e l’elaborazione delle immagini sono importanti quanto l’apparecchiatura stessa.

Vale la pena notare che la misurazione del flusso ecografico, in cui gli algoritmi Doppler devono tenere conto dell’angolo di insonazione, dell’aliasing di velocità e delle caratteristiche di campionamento, è una considerazione fondamentale. Questo problema illustra la legge generale della catena informativa: la specificità del meccanismo di imaging fisico determina i limiti dell’elaborazione e dell’interpretazione. Una relazione simile si applica alle ricostruzioni tomografiche: la scelta dell’algoritmo (ad esempio, FBP vs. metodi iterativi) influisce sul rapporto rumore/dettaglio; quindi, i parametri operativi del sistema non possono essere considerati separatamente dall’obiettivo clinico.

Gestione della tecnologia e standard

Anche il sensore meglio progettato e l’algoritmo più sofisticato non si tradurranno in valore clinico senza un’adeguata infrastruttura organizzativa. È qui che entra in gioco l’ingegneria clinica, una disciplina che si è sviluppata a partire dagli anni ’60 e ’70 in risposta alla crescente complessità delle tecnologie ospedaliere e alla necessità di una gestione sistematica dei rischi. Un ingegnere di questo tipo è uno specialista coinvolto nella catena dei processi ospedalieri, dalla valutazione tecnologica alla pianificazione degli investimenti e alla gestione delle attrezzature, fino alla creazione di indicatori di qualità, audit di sicurezza e conformità agli standard.

L’evoluzione dell’ingegneria clinica è andata di pari passo con l’espansione dei reparti ospedalieri, la standardizzazione delle ispezioni di sicurezza elettrica e l’implementazione di metodi TQM/CQI per la supervisione delle attrezzature. La pratica ha dimostrato che i guasti elettrici erano solo la punta dell’iceberg: altrettanto pericolosi erano le non conformità operative, gli errori di calibrazione, la mancanza di formazione e la mancata considerazione del ciclo di vita delle attrezzature. In risposta a ciò, sono stati introdotti strumenti di valutazione del rischio, indicatori di programma e una revisione delle normative e degli standard per consentire agli ingegneri clinici di dare priorità alle attività di manutenzione e formazione.

In questo contesto, le revisioni da parte delle agenzie normative e di regolamentazione sono importanti. Sebbene specifici insiemi di norme e strutture normative siano in evoluzione, la logica stessa della gerarchia delle norme, dai requisiti di base di sicurezza elettrica ai requisiti di compatibilità elettromagnetica e alle norme specifiche per categoria di prodotto, fino alle valutazioni cliniche, definisce la mappa del terreno su cui navigano i produttori e gli ospedali. Coerenti con questo sono i metodi per calcolare il rischio dei dispositivi e creare indicatori di programma che riflettano sia l’efficienza del processo che la sicurezza dei pazienti.

Strumenti medici

La sezione dedicata agli strumenti e ai dispositivi medici si concentra sulla qualità del segnale, utilizzando progetti clinici reali. Amplificatori di biopotenziale, sistemi di misurazione della pressione e del flusso, defibrillatori esterni e impiantabili, stimolatori, dispositivi per anestesia, ventilatori e pompe di infusione: tutte queste classi di prodotti trasferiscono i requisiti dal livello di rilevamento e analisi al livello di sistema: alimentazione, sicurezza, isolamento, algoritmi di controllo e interfaccia uomo-macchina. Il salto storico dagli strumenti manuali ai complessi sistemi multimodali è stato reso possibile dall’integrazione di elettronica, scienza dei materiali, informatica e gestione del rischio.

Ad esempio, la progettazione di un amplificatore biopotenziale non si limita ad aumentare il guadagno e ridurre il rumore, ma comporta anche l’ottimizzazione delle prestazioni dell’amplificatore. È necessario garantire un elevato CMRR, resistenza agli artefatti di movimento e alle interferenze di rete, implementazione di filtri di ingresso senza distorcere la banda diagnostica e accoppiamento sicuro con il paziente. Quando un amplificatore di questo tipo diventa parte di uno stimolatore neuromuscolare o di un defibrillatore, entrano in gioco questioni quali la qualità dell’energia dell’impulso, la geometria e i materiali degli elettrodi, la sincronizzazione con il ritmo cardiaco, nonché la logica di rilevamento dell’aritmia e i sensori di feedback. Questo approccio integrativo chiude il cerchio con le sezioni precedenti del libro di testo.

Argomenti di odontoiatria e scienza dei materiali

Sebbene il nostro obiettivo principale siano i sensori e i segnali, l’ingegneria biomedica è indissolubilmente legata alla scienza dei materiali e alla pianificazione dei trattamenti odontoiatrici. L’implantologia dentale è un esempio in cui l’imaging (CBCT/CT, MRI in applicazioni specifiche, US intraorale), i sensori (misurazione della stabilità dell’impianto e delle forze occlusali), l’analisi dei segnali (monitoraggio della guarigione) e i materiali (leghe di titanio, bioceramiche) devono essere trattati come un sistema unificato. Le decisioni relative alle caratteristiche della superficie dell’impianto, alle condizioni dell’osso, alla qualità del letto e al carico protesico si basano su dati la cui affidabilità è costruita dal primo contatto del sensore con il paziente fino alla validazione clinica finale. Le strutture dei materiali e dei sensori nel compendio supportano questo approccio: le sezioni sui biomateriali duri e morbidi sono logicamente collegate alle sezioni sul rilevamento e l’imaging, sottolineando la natura interdisciplinare della progettazione della terapia.

Fenomeni di trasporto e sistemi biomimetici

I capitoli sui fenomeni di trasporto e sui sistemi biomimetici dimostrano che anche gli strumenti computazionali più avanzati sono inefficaci senza una descrizione precisa della fisica del sistema. La diffusione, la convezione nella microcircolazione, la conducibilità termica e la resistenza di massa nella parete arteriosa stabiliscono i limiti di rilevabilità e interpretazione sia dei segnali che delle immagini. È qui che traduciamo i parametri elettronici in parametri biologici, tra cui permeabilità, coefficienti di diffusione e condizioni al contorno. Questo livello teorico supporta la progettazione di terapie mirate (ad esempio, la somministrazione di farmaci al cervello) e fornisce anche informazioni sui limiti di misurazione che devono essere considerati durante la validazione clinica.

Nella pratica del sistema, tutti i livelli descritti devono convergere nella validazione. La metrologia clinica comprende la qualificazione dell’installazione (IQ), la qualificazione operativa (OQ) e la qualificazione delle prestazioni (PQ) dei dispositivi, tra cui la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, la precisione, la stabilità a lungo termine, la resistenza ambientale e la conformità ai test del profilo di applicazione clinica. I sensori devono essere sottoposti a qualificazione dei materiali e della biocompatibilità, i canali di acquisizione devono essere sottoposti a verifica dei parametri dinamici, gli algoritmi devono essere sottoposti a validazione analitica e clinica con controllo dell’overfitting e i sistemi di imaging devono essere sottoposti a correzione geometrica e fotometrica. L’ingegneria clinica organizza queste attività in cicli di revisioni e audit, combinando l’analisi dei rischi con la documentazione e la formazione degli utenti per garantire una gestione efficace. Questo è il motivo per cui, nella struttura del manuale, le sezioni relative alle norme, agli indicatori di programma e alla gestione della tecnologia sono un complemento essenziale ai capitoli tecnici.

Il settore in crescita dell’assistenza ambulatoriale e domiciliare è quello in cui l’integrazione di sensori, connettività, compressione dei dati e ingegneria clinica si traduce in risultati tangibili per la salute. I dispositivi per uso domestico devono combinare un’interfaccia intuitiva, meccanismi di controllo della sicurezza autonomi e protocolli di trasmissione remota per garantire una funzionalità ottimale. Dal punto di vista della catena informativa, è fondamentale garantire la coerenza metrologica tra l’ambiente domestico e quello ospedaliero, in modo che gli algoritmi decisionali non perdano la loro calibrazione a causa delle differenze ambientali e di utilizzo. Vale la pena notare che la progettazione delle apparecchiature domestiche richiede la considerazione di profili di utilizzo atipici, che influenzano la selezione dei sensori, degli algoritmi di autodiagnostica e delle politiche di allarme.

Analisi e convalida dei dati nell’ingegneria biomedica – sintesi

La catena integrata dal fotone alla decisione clinica è l’architettura pratica della moderna ingegneria biomedica. Il suo primo segmento, i sensori, determina la qualità delle informazioni alla fonte. All’interfaccia metallo-elettrolita, nelle guide d’onda ottiche o nei sistemi di trasduzione enzimatica, sono presenti rumore, derive e non linearità che nessun algoritmo magico può rimuovere in seguito senza costi informativi.

L’acquisizione e l’analisi dei segnali conferiscono a queste informazioni una struttura attraverso il filtraggio adattivo, le rappresentazioni tempo-frequenza, i metodi di ordine superiore, l’apprendimento automatico e la compressione, sempre nel rispetto della fisiologia del segnale e dei limiti del percorso di misurazione. L’imaging fornisce un ricco contesto morfologico e funzionale che, quando fuso con i segnali temporali, crea un quadro più completo del paziente. Il tutto deve essere integrato nell’ingegneria clinica, che comprende la gestione della tecnologia, gli indicatori di qualità, gli standard e la valutazione dei rischi, perché solo così la precisione metrologica si traduce in sicurezza clinica.

Nella pratica odontoiatrica e medica, tale integrazione si traduce nella pianificazione dell’impianto, nel monitoraggio della guarigione, nella valutazione della stabilità e del carico funzionale e, nella medicina generale, in terapie impiantabili efficaci, ventilazione, sedazione, infusioni e monitoraggio vitale, anche a domicilio del paziente. La conclusione principale è la necessità di una progettazione sistemica, che comprenda materiali e sensori, elettronica e software, nonché processi organizzativi e di formazione. Senza questa prospettiva, è difficile discutere dell’effettiva traduzione della tecnologia in risultati clinici.

Bibliografia

Bronzino, J.D. (ed.). The Biomedical Engineering Handbook. Seconda edizione. CRC Press, Boca Raton, 2000.