Physique des métaux

Table des matières

Bien que les métaux soient à la base de l’évolution de la civilisation humaine depuis des siècles, ce n’est qu’avec le développement de la physique que nous avons compris pourquoi ils se comportent comme ils le font, tant à l’état pur que sous forme d’alliages complexes. L’ingénierie moderne des matériaux ne peut donc exister sans une compréhension approfondie de la structure interne des métaux et des mécanismes qui déterminent leurs propriétés fonctionnelles.

La physique des métaux est un domaine qui étudie la structure atomique, la disposition des atomes dans un réseau cristallin, la mobilité moléculaire ainsi que les transformations énergétiques qui se produisent, sous l’influence de facteurs externes tels que la température, les contraintes mécaniques et les champs magnétiques. C’est la physique qui explique comment la disposition des atomes se traduit par des propriétés telles que la dureté, la conductivité thermique, la résistance à la rupture, la susceptibilité à la déformation et les processus de vieillissement des matériaux.

La compréhension des principes de la physique des métaux permet de concevoir et de modifier consciemment les matériaux de structure, en leur conférant les propriétés souhaitées au niveau microstructural, que l’objectif soit de créer un alliage exceptionnellement léger mais durable pour l’aviation ou bien de bénéficier d’un acier présentant une résistance accrue à la fatigue. C’est pourquoi la physique des métaux est le fondement de la technologie moderne des matériaux. Quittant le secteur d’une théorie, ceci devient un outil pratique qui permet de prédire et de contrôler le comportement des métaux dans les conditions de fonctionnement les plus exigeantes.

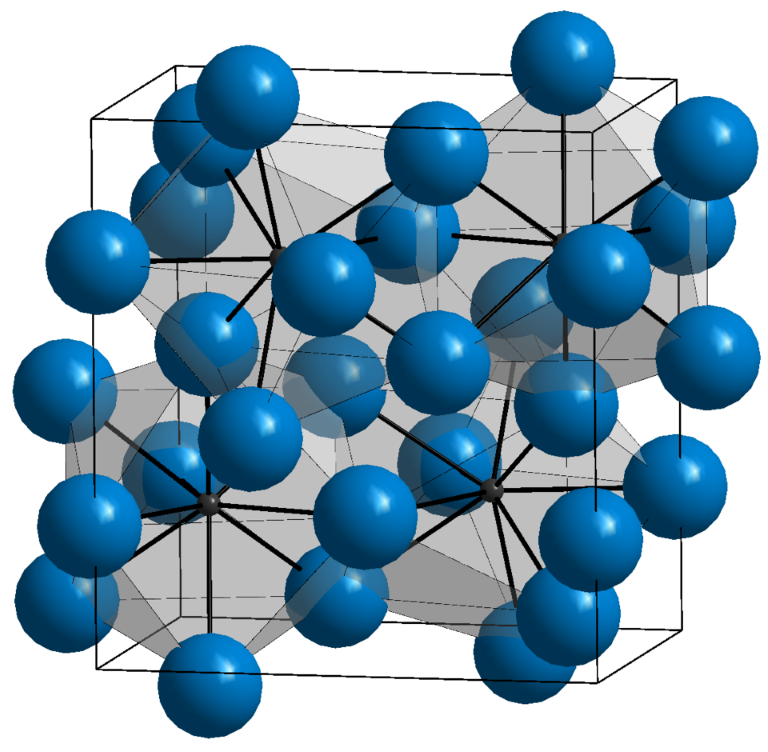

La structure cristalline des métaux et son importance

Les métaux, bien qu’ils semblent, à première vue, homogènes, disposent en réalité d’une structure interne parfaitement ordonnée. Leurs atomes sont disposés en réseaux cristallins tridimensionnels réguliers, qui déterminent la plupart de leurs propriétés mécaniques, thermiques et électriques. C’est cet ordre atomique qui permet de comprendre comment et pourquoi les métaux se comportent d’une certaine manière.

Parmi les structures cristallines les plus courantes dans les métaux, nous trouvons le réseau cubique à centres d’atomes (BCC, Body Centered Cubic), le réseau cubique à faces centrées (FCC, Face Centered Cubic) et le réseau hexagonal compact (Hexagonal Closed Packed). Chacune de ces structures se caractérise par un agencement distinct de ses atomes, ce qui se concrétise en des propriétés mécaniques différentes. Par exemple, les métaux à structure FCC, tels que le cuivre ou l’aluminium, sont connus pour leur grande plasticité, car leur structure permet aux dislocations de se déplacer facilement. En revanche, la structure BCC, caractéristique du fer à température ambiante, octroie au métal une plus grande dureté mais une moindre sensibilité à la déformation plastique.

La structure cristalline qui domine dans un métal donné dépend de son type, de la température, de la pression autant que de l’historique des traitements thermiques et mécaniques. Par exemple, le fer passe par différentes phases cristallines lorsque sa température change, ce qui affecte directement sa capacité à durcir ou à subir des transformations de phase dans des alliages d’acier.

La structure cristalline est également importante dans des phénomènes tels que l’anisotropie, autrement dit la dépendance des propriétés des matériaux par rapport à la direction de la force ou de la conductivité. Dans les métaux à ordre directionnel, nous pouvons observer des différences de résistance au long et en travers les axes cristallographiques, variations qui doivent être prises en compte lors de la conception d’éléments structurels.

La compréhension de la structure cristalline est pareillement la première étape pour appréhender les mécanismes des défauts du réseau, des transformations de phase ainsi que des phénomènes tels que la diffusion. C’est au sein d’un tel système ordonné que se produisent tous les processus qui déterminent la durabilité, la fonctionnalité et la fiabilité d’un matériau.

Mouvement de l’atome – Diffusion et conséquences

Bien que les métaux soient perçus comme des corps solides et rigides, leurs atomes ne restent pas entièrement immobiles. En effet, au niveau atomique, la matière est en mouvement constant et le phénomène qui joue un rôle clé à cet égard est la diffusion, c’est-à-dire le mouvement spontané des atomes au sein du réseau cristallin.

Cette diffusion peut se produire autant au sein d’un même type d’atome qu’entre différents composants d’un alliage. Son intensité dépend de la température (plus la température est élevée, plus les atomes se déplacent rapidement) et de la présence de défauts du réseau, citons ici les lacunes ou les dislocations qui facilitent la migration des molécules. C’est pourquoi la diffusion est un processus particulièrement dynamique lors du traitement thermique des matériaux.

L’un des effets les plus significatifs de cette diffusion des alliages métalliques, est le potentiel de transformations de phase et d’homogénéisation de leur composition chimique. Lorsque le matériau est chauffé, les atomes commencent à se déplacer et à égaliser la distribution des différents éléments. Cela permet la création de microstructures homogènes, fondamentales pour arriver à bénéficier des propriétés mécaniques et technologiques souhaitées.

Cette diffusion joue aussi un rôle clé dans des processus tels que le durcissement, la sursaturation, le vieillissement et la cémentation, dans lesquels le changement souhaité dans la composition ou la structure du matériau se produit grâce aux mouvements atomiques. Dans ces cas, précision oblige, le contrôle du temps et de la température de diffusion permet de façonner la microstructure avec une grande rigueur, ce qui se traduit par une résistance à l’usure, une dureté et une durabilité accrues du matériau.

Néanmoins, ce phénomène présente des limites. En effet, dans certaines applications spécifiques, telles que les composants électroniques ou les composants de machines de précision, une diffusion excessive peut entraîner une dégradation structurelle, ou bien une croissance des grains ou bien encore une perte de performance. Les ingénieurs doivent dans ce cas gérer consciemment ce processus, en l’utilisant là où il est souhaitable et en le limitant là où il peut devenir nuisible.

Les défauts du réseau cristallin et leur rôle technologique

Bien qu’un cristal métallique idéal puisse être considéré comme étant un réseau ordonné d’atomes, les matériaux réels ne sont jamais exempts de discontinuités. La structure de chaque métal contient des défauts du réseau cristallin qui, bien que ceux-ci puissent sembler indésirables à première vue, sont toutefois d’une grande importance pour leurs propriétés mécaniques, thermiques et technologiques.

Parmi les défauts les plus simples, mais les plus influents, nous trouvons les lacunes, autrement dit les espaces vides dans le réseau cristallin où un atome devrait pourtant se trouver. Ces petits « trous » dans la structure facilitent les processus de diffusion et sont néanmoins un élément indispensable de nombreuses transitions de phase. D’autre part, les atomes étrangers interstitiels, autrement dit ceux qui se trouvent aux mauvais endroits dans le réseau, peuvent affecter de manière significative la dureté et l’élasticité du matériau, en modifiant les contraintes internes locales.

Les dislocations, c’est-à-dire les perturbations linéaires dans la disposition atomique, jouent pareillement un rôle clé dans le processus de déformation plastique. Ce sont elles qui permettent aux couches atomiques de se déplacer les unes par rapport aux autres, avec des forces relativement faibles, ce qui fait du métal un matériau plastique. Plus le nombre de dislocations est élevé, plus le matériau se déforme facilement, mais simultanément, sa susceptibilité au renforcement par écrasement augmente. C’est ainsi que la gestion habile des dislocations est désormais à la base des procédés modernes de renforcement des métaux, notamment le durcissement, le laminage et le durcissement par précipitation.

Outre les défauts ponctuels et linéaires, il existe également des joints de grains, autrement dit des plans séparant des zones présentant des arrangements cristallins différents. Bien que ces joints puissent sembler constituer un obstacle à la diffusion ou au flux de courant, ils servent néanmoins de barrière à la propagation des fissures et au mouvement des dislocations, ce qui les rend bénéfiques du point de vue de la résistance. En contrôlant la taille des grains, par exemple par traitement thermique, il est possible d’influencer efficacement les propriétés mécaniques du matériau.

Dans la pratique de l’ingénierie, ces défauts du réseau cristallin ne sont donc pas considérés comme des erreurs, mais comme des éléments naturels et nécessaires de la structure métallique qui peuvent être utilisés dans le processus de conception des propriétés des matériaux. Ce qui était autrefois considéré comme des imperfections est désormais devenu un outil permettant de contrôler avec précision la microstructure.

Transformations de phase dans les métaux

Comme beaucoup d’autres matériaux, les métaux peuvent exister sous différents états structurels, nommés phases, qui changent en fonction de la température, de la pression ou de la composition chimique. Ces transformations, appelées transitions de phase, sont un outil primordial pour les ingénieurs en matériaux, qui peuvent alors les utiliser de manière à façonner intentionnellement la structure et les propriétés des métaux et de leurs alliages.

Une transition de phase est un phénomène dans lequel un matériau passe d’une structure atomique ordonnée à une autre, tout en conservant sa composition chimique globale. L’exemple classique d’un tel processus est le changement de structure du fer, qui va passer d’une structure centrée dans l’espace (ferrite) à une structure centrée sur la paroi (austénite), ce qui se produit lorsque le métal est chauffé. Ce changement, apparemment subtil dans la disposition des atomes, entraîne néanmoins des évolutions radicales dans les propriétés mécaniques telles que la dureté, la ductilité et la trempabilité.

Toutes ces transformations de phase peuvent être classées en différents types, en fonction de leur nature et de leur mécanisme. Les transformations diffusives, au cours desquelles les atomes ont le temps de se déplacer vers de nouvelles positions dans le réseau cristallin, se déroulent relativement lentement et nécessitent généralement un temps de recuit plus long. La formation, dans l’acier, de perlite ou de bainite est le parfait exemple de ce type de transformation. En revanche, les transformations non diffusives, telles que les transformations martensitiques, se produisent très rapidement, sans déplacement atomique, ce qui permet d’obtenir une structure dure et cassante en peu de temps. Ce phénomène est au cœur du processus de durcissement.

Dans les systèmes à plusieurs composants, tels que les alliages métalliques, les transformations de phase deviennent encore plus complexes. Des réactions eutectoïdes, péritectiques et eutectiques se produisent, entraînant la formation de mélanges de phases qui sont précisément régulés par la composition chimique et par les paramètres thermiques. C’est donc la compréhension et le contrôle de ces réactions qui permettent aux ingénieurs de sélectionner les conditions de traitement thermique appropriées, dans le but d’obtenir une microstructure présentant les propriétés souhaitées.

Il est également important de noter ici que les transformations de phase sont fréquemment associées à des changements de volume, de dureté et de conductivité thermique, qui peuvent se révéler à la fois bénéfiques et dangereux. En effet, une transformation mal effectuée peut entraîner fissures, déformations ou autres contraintes résiduelles. C’est pourquoi un contrôle précis de ces processus, soutenu par des connaissances en physique et en thermodynamique, est absolument indispensable dans toute pratique industrielle.

Propriétés physiques des métaux dans le contexte de leur structure

Les propriétés physiques des métaux, telles que les conductivités électrique et thermique, la densité, la dilatation thermique et la dureté, sont étroitement liées à leur structure interne, tant cristalline que celle liée aux défauts. C’est au niveau atomique que se détermine le comportement d’un matériau sous l’influence du courant, de la chaleur ou de contraintes mécaniques.

L’une des caractéristiques les plus importantes des métaux est leur excellente conductivité électrique. Cela est dû à la présence d’électrons libres dans la structure cristalline, qui peuvent se déplacer en réponse à un champ électrique. Cependant, tous les métaux ne conduisent pas l’électricité aussi bien les uns que les autres, ce qui est déterminé à la fois par le type de réseau cristallin et par la présence d’impuretés et de défauts. Pour citer des exemples, le cuivre ou l’argent purs sont d’excellents conducteurs, tandis que les impuretés présentes dans leur structure peuvent toutefois réduire considérablement ce paramètre. Ce qui fait que les alliages métalliques, bien que souvent parfaits sur le plan structurel, sont toujours de moins bons conducteurs que leurs homologues purs.

La situation est similaire dans le cas de la conductivité thermique, qui repose pareillement sur le mouvement des électrons et les vibrations du réseau cristallin, les phonons. La chaleur se propageant très efficacement dans les métaux, l’aluminium et le cuivre chauffent si rapidement qu’ils sont utilisés dans les dissipateurs thermiques, les échangeurs de chaleur et les fils. Cependant, des modifications de toute microstructure, telles que la précipitation de phases secondaires ou le raffinage des grains, peuvent réduire cette conductivité, limitant ainsi le taux d’échange d’énergie au sein du matériau.

Une propriété physique tout aussi importante des métaux est la dilatation thermique, c’est-à-dire la capacité à augmenter de volume lorsque la température augmente. Ce paramètre est d’une grande importance dans la conception de composants fonctionnant dans des conditions thermiques variables, tels que des canalisations, des joints soudés, des pièces de moteurs et des composants d’avions. Tous les matériaux se dilatent, dans une certaine mesure, mais les différences de dilatation entre les pièces connectées peuvent entraîner des contraintes, voire des dommages.

À la croisée des propriétés physiques et mécaniques se trouve la dureté, qui est définie comme la résistance à la déformation permanente et aux rayures. Cette propriété dépend fortement de la structure interne. Ainsi, la présence de dislocations, de joints de grains, de particules de phase ségrégées ou de contraintes internes influe sur la facilité avec laquelle les atomes peuvent changer leur position les uns par rapport aux autres. C’est pourquoi un même acier peut être mou ou très dur, selon la manière dont il a été traité thermiquement et la microstructure qui en résulte.

Nous ne pouvons pas non plus négliger la densité qui, bien qu’elle puisse sembler être une propriété simple, est importante du point de vue des conceptions modernes. Les matériaux légers tels que l’aluminium, le titane et les alliages de magnésium prennent aujourd’hui l’avantage partout où le poids est critique, notamment dans les transports, l’aviation, l’énergie et la robotique. La connaissance de la densité par rapport à la résistance permet d’optimiser les structures en termes de rapport poids/charge, l’un des paramètres les plus importants avec lequel les ingénieurs modernes doivent opérer.

En outre, il est important de noter que la plupart de ces propriétés ne sont pas constantes : elles peuvent être modifiées par traitement thermique, travail plastique, traitement chimique et même introduction délibérée de défauts structurels. Cela signifie que les métaux ne sont jamais des matériaux passifs, mais un milieu actif qui peut être façonné autant mécaniquement que physiquement. La connaissance approfondie de leur structure permet de contrôler leur comportement à grande échelle, ce qui est l’essence même de la physique moderne des métaux.

Physique des métaux – Résumé

La physique des métaux, bien que souvent perçue comme n’étant qu’un domaine théorique, est pourtant le fondement de la pratique de l’ingénierie. C’est grâce à elle que nous comprenons comment les matériaux se comportent sous l’influence de la température, des contraintes, des charges dynamiques et, à long terme, des processus opérationnels. Sans ces connaissances approfondies, il serait totalement impossible de concevoir des structures fiables, ni même de sélectionner des matériaux ayant des propriétés spécifiques, ni d’optimiser les processus de production.

La connaissance de la structure cristalline, de la diffusion, des défauts du réseau cristallin et des transformations de phase permet aux ingénieurs de contrôler les propriétés des métaux. C’est la physique qui explique pourquoi un matériau peut être léger et robuste, résistant à la corrosion et facile à traiter, ainsi que durable, malgré une fatigue cyclique. À notre époque, dans laquelle les matériaux doivent répondre à des exigences techniques et environnementales de plus en plus strictes, la métallurgie est bien un outil d’importance stratégique.

Tout aussi important est le fait que la physique des métaux permet la création de nouveaux matériaux dont les propriétés peuvent être programmées dès le stade de la conception microstructurale. Entre alliages spéciaux, superalliages, matériaux fonctionnels ou revêtements protecteurs, tous ces éléments sont créés grâce à la connaissance de la manière de manipuler la structure et l’énergie au niveau atomique. Considérée sous cet angle, la physique métallurgique ne se contente pas de décrire la réalité, mais contribue activement à la créer !