Che cos’è la cristallizzazione dei metalli?

Indice

La cristallizzazione è uno dei fenomeni fisico-chimici fondamentali che si verificano nei metalli e svolge un ruolo cruciale sia nella loro produzione che nella loro successiva lavorazione. Questo processo, che comporta il passaggio del metallo dallo stato liquido a quello solido attraverso la disposizione degli atomi in una struttura cristallina regolare, determina la struttura e le proprietà del materiale risultante. A seconda delle condizioni di solidificazione, quali la temperatura, la velocità di raffreddamento e la presenza di impurità, il metallo può assumere diverse forme cristalline che, a loro volta, influenzano, tra l’altro, la sua resistenza, la suscettibilità a ulteriori lavorazioni e le proprietà chimiche.

La comprensione dei meccanismi di cristallizzazione è particolarmente importante in campi quali la metallurgia, la fonderia, l’ingegneria dei materiali e la tecnologia di giunzione. Le applicazioni pratiche di queste conoscenze spaziano dalla produzione di acciaio e leghe speciali alla modellazione controllata della microstruttura dei materiali utilizzati nell’industria aeronautica e nell’energia nucleare. Questo articolo fornisce una panoramica dei principi fisici e cinetici che regolano il processo di cristallizzazione dei metalli, attingendo sia alle conoscenze teoriche che alle osservazioni pratiche.

Basi energetiche delle trasformazioni di fase

I metalli, come altre sostanze, possono esistere in tre stati della materia: solido, liquido e gassoso. Il passaggio da uno stato all’altro avviene in condizioni di temperatura e pressione definite in modo rigoroso, caratteristiche di ciascun elemento. La pressione atmosferica, il punto di fusione e il punto di ebollizione sono particolarmente importanti, in quanto sono proprietà fisiche fondamentali dei metalli.

Da un punto di vista termodinamico, solo i processi che portano a una diminuzione dell’energia libera del sistema avvengono spontaneamente. Pertanto, la fase che si forma in un dato sistema presenta un’energia libera inferiore rispetto alla fase precedente. Maggiore è l’energia libera, maggiore è la stabilità di una data fase in un dato insieme di condizioni.

Per il processo di cristallizzazione, è fondamentale confrontare l’energia libera delle fasi liquida e solida. Al di sotto della temperatura di cristallizzazione (cioè il punto di congelamento), la fase più stabile è quella solida perché la sua energia libera è inferiore. Al di sopra di questa temperatura, la fase liquida è più stabile. Al punto di transizione, cioè alla temperatura teorica di cristallizzazione, entrambe le energie libere sono uguali, il che significa che il liquido e il solido coesistono in uno stato di equilibrio.

Tuttavia, affinché la cristallizzazione abbia inizio, il liquido deve essere sottoraffreddato al di sotto del suo punto di congelamento teorico. La differenza tra la temperatura teorica e quella effettiva alla quale inizia la solidificazione è denominata grado di sottoraffreddamento. Analogamente, durante la fusione può verificarsi un surriscaldamento, ovvero la temperatura di transizione può spostarsi verso l’alto rispetto al punto di equilibrio teorico.

Le transizioni di fase sono anche accompagnate da effetti termici: nel caso della solidificazione si tratta del rilascio di calore latente, mentre nel caso della fusione si tratta del suo assorbimento. Grazie a questo fenomeno, sui grafici di riscaldamento e raffreddamento compaiono sezioni orizzontali caratteristiche che indicano le trasformazioni in atto. Tali grafici consentono di osservare e analizzare il processo di cristallizzazione nel tempo.

In pratica si osserva anche l’isteresi termica, un fenomeno in cui la temperatura di transizione durante il riscaldamento differisce dalla temperatura di transizione durante il raffreddamento. Ciò è il risultato diretto del raffreddamento eccessivo o del surriscaldamento del liquido. Più lento è il raffreddamento, minore è il grado di raffreddamento eccessivo e più il processo si avvicina alla teoria.

Nucleazione e crescita dei cristalli

Il processo di cristallizzazione primaria, ovvero la transizione del metallo liquido allo stato solido, avviene in due fasi. Consiste nella formazione di nuclei cristallini stabili e nella successiva crescita dei cristalli da questi nuclei.

La nucleazione avviene solo quando l’energia totale del sistema diminuisce. Da un lato, il passaggio dalla fase liquida a quella solida provoca una diminuzione dell’energia libera, che favorisce la cristallizzazione; tuttavia, dall’altro lato, la formazione di una superficie di confine tra il liquido e il cristallo genera ulteriore energia superficiale, che sortisce l’effetto opposto, ovvero aumenta l’energia del sistema.

La cristallizzazione avviene quando la diminuzione dell’energia libera associata all’ordinamento degli atomi è maggiore dell’aumento di energia risultante dalla formazione della superficie dell’embrione. L’equilibrio di queste energie è descritto dalla formula:

\[ \Delta F = -\Delta F_V \cdot V + \sigma \cdot A\]

- \(\Delta F_V\) – differenza di energia libera per unità di volume,

- \(V\) – volume dell’embrione,

- \(\sigma\) – tensione superficiale,

- \(A\) – area superficiale del nucleo.

Supponendo che il nucleo abbia una forma sferica, è possibile calcolare il raggio critico del nucleo (rk), che determina il confine tra nuclei stabili e instabili:

\[r_k = \frac{2\sigma}{\Delta F_V}\]

Solo i nuclei con un raggio uguale o superiore a rk sono stabili e in grado di crescere fino a diventare cristalli a tutti gli effetti. I nuclei più piccoli di rk si dissolvono nuovamente nel liquido perché la loro esistenza sarebbe associata ad un aumento dell’energia del sistema.

Il grado di sottoraffreddamento del liquido ha un’influenza fondamentale sulla dimensione di rk. Maggiore è il sottoraffreddamento, maggiore è la differenza di energia libera tra il liquido e i cristalli e minore è il raggio critico. Di conseguenza, si formano nuclei più stabili, che portano a una cristallizzazione più rapida e a una struttura metallica più fine.

La presenza di inclusioni solide estranee nel liquido può anche indurre la nucleazione. Tali particelle (ad esempio ossidi, nitruri, crepe nello stampo) possono ridurre la tensione superficiale locale e facilitare la nucleazione eterogenea, anche con un sottoraffreddamento minore.

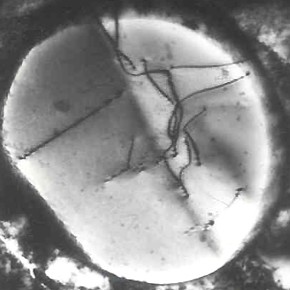

Contemporaneamente alla nucleazione, si verifica la crescita dei cristalli. Questo processo comporta l’attacco di strati successivi di atomi alla superficie del nucleo. Le dislocazioni a vite sono di particolare importanza in questo caso, poiché la loro presenza facilita il processo di crescita. In tali punti si forma una faglia a spirale che attira atomi aggiuntivi, determinando una crescita cristallina continua ed efficace. Questo fenomeno è stato descritto da F.C. Frank ed è noto come spirale di crescita.

Fattori che influenzano la cristallizzazione

Sebbene il processo di cristallizzazione dei metalli si basi sui principi della termodinamica e della cinetica, in condizioni industriali reali è influenzato da molte variabili esterne. Questi fattori influenzano sia il numero di nuclei cristallini formati sia la velocità di crescita dei cristalli, che si traduce direttamente nella struttura finale del metallo solidificato. Tra i fattori più importanti figurano:

- La temperatura del metallo prima della colata e il tempo in cui viene mantenuto a tale temperatura: maggiore è la temperatura e più lungo è il tempo, maggiore è la possibilità di rimuovere le impurità e più omogenee sono le condizioni di solidificazione;

- La temperatura di colata influisce sul grado di sottoraffreddamento, che a sua volta influenza il numero di nuclei e la struttura dei grani;

- Metodo di colata: tecniche come la colata per gravità, la colata a sifone o la colata direzionale influenzano la distribuzione della temperatura nello stampo, che regola il processo di cristallizzazione;

- Velocità di raffreddamento: uno dei parametri più importanti; un raffreddamento rapido favorisce una struttura a grana fine, mentre un raffreddamento lento porta a una struttura a grana grossa;

- Tipo e temperatura dello stampo di colata: uno stampo realizzato con materiali che conducono bene il calore (ad esempio il metallo) e uno stampo freddo accelerano il trasferimento di calore, aumentando il sottoraffreddamento del liquido;

- Qualità del metallo liquido: la presenza di inclusioni non metalliche (ad esempio ossidi, solfuri) può influenzare in modo significativo la nucleazione eterogenea, che a sua volta modifica la natura dei grani formati;

- Tensione superficiale del metallo alla temperatura di solidificazione: determina la facilità di formazione di una superficie di interfase tra il liquido e il nucleo;

- Gli urti meccanici, le vibrazioni e le onde ultrasoniche possono aumentare il numero di nuclei e accelerare la cristallizzazione, influenzando così la struttura e l’omogeneità del materiale.

Sebbene le relazioni tra questi fattori e il corso della cristallizzazione siano note a livello teorico, nella pratica le loro interazioni sono complesse e difficili da prevedere con certezza. Non esiste una teoria universale che tenga conto di tutte le variabili contemporaneamente.

Per semplificare la descrizione del processo di cristallizzazione, G. Tammann ha proposto due parametri:

- Il numero di nuclei cristallini che si formano spontaneamente in un’unità di volume in un minuto;

- Velocità di cristallizzazione lineare, ovvero la velocità di crescita dei cristalli misurata in millimetri al minuto.

Entrambe le quantità dipendono strettamente dal grado di sottoraffreddamento del liquido. Con l’aumentare del sottoraffreddamento, sia il numero di nuclei che la velocità di cristallizzazione inizialmente aumentano, raggiungono un massimo e poi diminuiscono. In casi estremi, con un sottoraffreddamento molto elevato, il liquido può solidificarsi come un corpo amorfo.

La velocità di raffreddamento è spesso considerata un equivalente approssimativo del grado di sottoraffreddamento, consentendone l’utilizzo pratico come strumento per controllare la struttura del materiale.

Forma e struttura dei cristalli dei getti

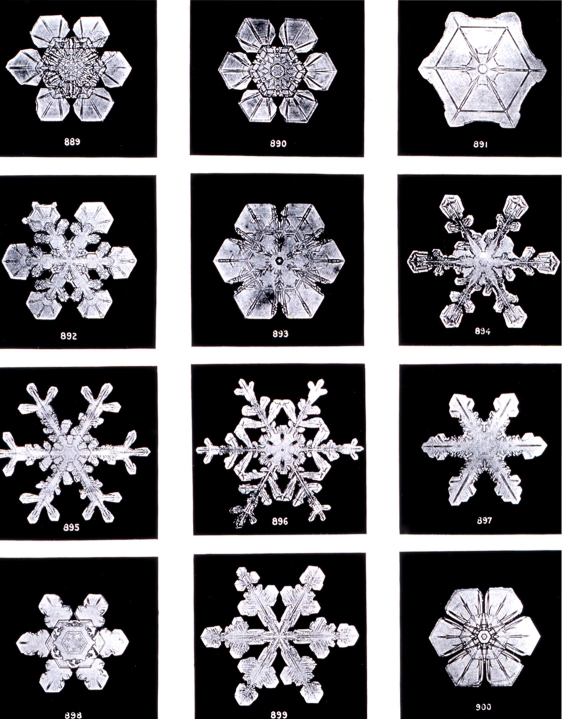

Durante la cristallizzazione, dal liquido si formano cristalli di varie forme, a seconda delle condizioni termiche e spaziali in cui avviene la solidificazione. La forma cristallina più comune nei metalli è quella dendritica, ovvero strutture ramificate simili ad alberi, il cui nome deriva dalla parola greca “dendron” (che significa albero).

I cristalli dendritici si formano perché la crescita dei cristalli avviene più rapidamente nella direzione della dissipazione del calore, il più delle volte perpendicolare alle pareti dello stampo. Inizialmente si forma l’asse principale del dendrite (primario), dal quale si sviluppano ad angolo i rami secondari, seguiti dai rami terziari, creando una struttura caratteristica. Con il progredire della cristallizzazione, i dendriti si allungano e si ispessiscono fino a toccarsi, il che ne arresta l’ulteriore crescita.

Una volta che i dendriti hanno terminato la loro crescita, gli spazi inter-dendritici vengono riempiti con il metallo liquido rimanente, che riempie le aree vuote e si solidifica. Di conseguenza, i dendriti si trasformano in grani cristallini e la struttura finale del metallo è costituita da grani strettamente compatti.

In casi eccezionali, quando il metallo liquido non è sufficiente (ad esempio a causa del ritiro durante la solidificazione o in presenza di porosità), i dendriti potrebbero non riempirsi. In tal caso rimangono visibili e possono essere osservati, ad esempio, nelle cavità di ritiro. Sono noti casi di dendriti giganti, ad esempio il cosiddetto cristallo di Chernov, lungo 39 cm, scoperto nella cavità di ritiro di un lingotto da 100 tonnellate.

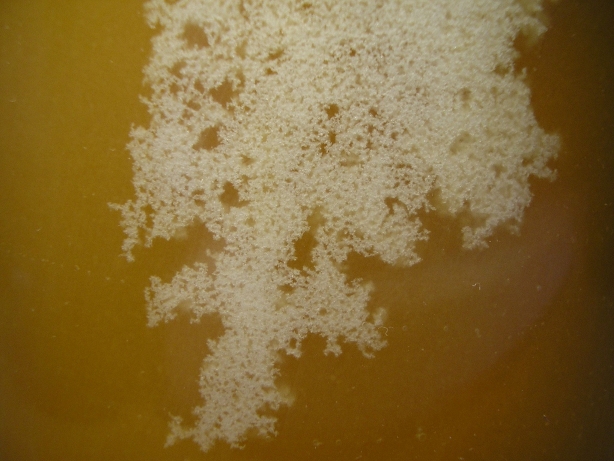

Sulla base delle osservazioni della solidificazione dell’acciaio in uno stampo, si possono distinguere tre zone principali di cristallizzazione nella sezione trasversale del lingotto:

- Zona di cristalli congelati: un sottile strato di metallo sulle pareti dello stampo, che si solidifica immediatamente a causa del forte sottoraffreddamento. È costituito da cristalli molto fini e disposti in modo caotico.

- Zona dei cristalli colonnari: si forma a seguito della crescita direzionale dei cristalli dalle pareti dello stampo verso l’interno del metallo. Questi cristalli sono allungati e perpendicolari alle pareti, nella direzione del trasferimento di calore.

- Zona dei cristalli liberi: si trova nella parte centrale del lingotto, dove non c’è flusso di calore direzionale. Qui si formano pochi cristalli più grandi e disposti in modo caotico, che a volte affondano sul fondo del liquido.

Con il progredire della cristallizzazione, cambia anche la composizione chimica del liquido residuo. I primi cristalli a cristallizzarsi sono relativamente puri, mentre le impurità (ad esempio zolfo, fosforo, carbonio) si concentrano nell’ultimo liquido che si solidifica, solitamente nella parte superiore del lingotto, vicino alla cavità di ritiro. Questo fenomeno è noto come segregazione macroscopica, in contrapposizione alla segregazione microscopica che si verifica all’interno dei singoli grani.

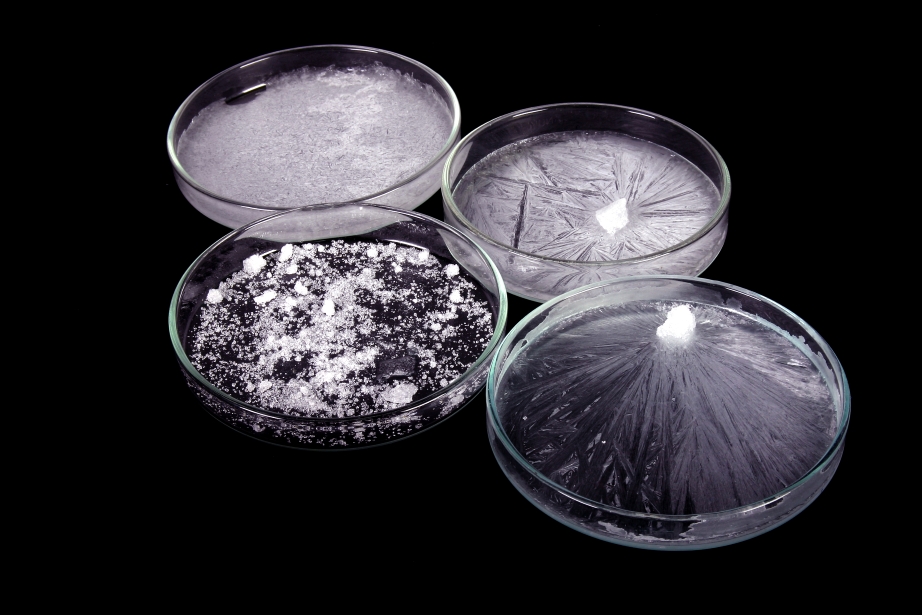

A seconda del grado di disossidazione e degassificazione dell’acciaio, si distinguono diversi tipi di solidificazione:

- Acciai calmati – ben degassificati, solidificano tranquillamente, con poche bolle di gas. Presentano proprietà migliori e un contenuto di impurità inferiore.

- Acciai non calmati – “bollenti” durante la solidificazione, con un gran numero di bolle, la cui struttura ricorda quella del formaggio svizzero. La loro resa è maggiore, ma le loro proprietà sono inferiori.

- Acciai semi-calmati – intermedi tra i precedenti, ottenuti mediante deossidazione parziale, ad esempio con manganese e alluminio.

Trasformazioni allo stato solido

Alcuni metalli possono assumere diverse strutture cristalline a seconda della temperatura e della pressione, dando luogo a un fenomeno noto come polimorfismo o allotropia. Ciò significa che lo stesso elemento può cristallizzare in diverse forme strutturali, che differiscono per il tipo di rete spaziale.

Le varietà allotropiche sono designate con lettere greche: α, β, γ, ecc., che vengono aggiunte come indici al simbolo chimico. La varietà α è tipicamente stabile alle temperature più basse, mentre le altre forme emergono con l’aumentare della temperatura.

Ogni varietà si distingue per proprietà fisiche, chimiche e meccaniche caratteristiche. Il passaggio da una struttura all’altra, ad esempio da esagonale a regolare, è un processo paragonabile alla cristallizzazione da uno stato liquido e viene chiamato cristallizzazione secondaria. Durante questo processo si verificano i seguenti fenomeni:

- Nucleazione (formazione di una nuova fase);

- Crescita di nuovi cristalli in una struttura già solida.

Poiché le trasformazioni allotropiche avvengono in un ambiente solido, possono conservare parte dell’orientamento cristallografico della fase precedente, il che è importante, ad esempio, nel trattamento termico dei metalli. Queste trasformazioni sono spesso accompagnate da effetti termici: rilascio di calore durante il raffreddamento e assorbimento di calore durante il riscaldamento.

Sui grafici della temperatura, ciò si manifesta come “arresti di temperatura”, simili a quelli osservati durante la fusione o la solidificazione.

I fenomeni allotropici sono importanti dal punto di vista tecnologico perché modificano le proprietà di un materiale, come la resistenza, la durezza o la dilatazione termica. Per questo motivo, molti processi termici (ad esempio l’indurimento o la ricottura) utilizzano la transizione controllata tra forme allotropiche.

Le trasformazioni allotropiche tendono anche a surriscaldarsi o a raffreddarsi eccessivamente, il che in pratica significa che potrebbero non verificarsi esattamente alla temperatura di equilibrio, ma leggermente al di sopra di essa.

Che cos’è la cristallizzazione dei metalli? – sintesi

Il processo di cristallizzazione dei metalli è un fenomeno fisico-chimico complesso che dipende da molti fattori, sia termodinamici che cinetici. L’energia libera, il grado di sottoraffreddamento, le condizioni di raffreddamento e la presenza di nuclei cristallini e la loro capacità di crescere sono di fondamentale importanza in questo caso.

La comprensione dei principi della cristallizzazione consente di controllare la microstruttura di un metallo, che a sua volta influenza le sue proprietà meccaniche, tecnologiche e funzionali. Queste conoscenze trovano applicazione, tra l’altro, nella fusione, nella metallurgia, nella tecnologia delle leghe, nella saldatura e nel trattamento termico.

L’esempio del ferro illustra chiaramente come le diverse varietà strutturali e magnetiche influenzano il comportamento di un materiale in funzione della temperatura. Pertanto, la conoscenza del processo di cristallizzazione e delle trasformazioni di fase è fondamentale per l’ingegneria dei materiali ed essenziale nella pratica industriale.